ワークマン 安全靴 980円について調べている読者に向けて、ワークマンの安全靴とは何かという基本整理から、ワークマンの安全靴とセーフティシューズの違い、両者の法規・規格上の位置づけ、想定される使用場面の境界、寿命や替え時の判断、安全靴の経年劣化やメンテナンスの勘所、ハイカットとローカットの選択基準、つま先先芯の素材と特徴まで、客観情報を体系的にまとめます。

工事現場のように高いリスク管理が要求される環境では、規格適合の有無が選定の出発点になるとされ、価格の安さだけでは判断できない前提条件が存在します。本記事では、その前提と判断材料を丁寧に解説します。

読みたいところへジャンプできるよ!

ワークマン 安全靴 980円の基本情報と特徴

ここがポイント

- ワークマンの安全靴とは?

- ワークマンの安全靴 セーフティシューズ 違い

- ワークマンで安全靴は売ってますか?

- 安全靴とセーフティシューズの違いは何ですか?

- 安全靴のつま先には何が入っていますか?

- 安全靴はハイカットとローカットのどちらがいいですか?

ワークマンの安全靴とは?

作業用フットウェアの領域では、製品名称として「安全靴」「セーフティシューズ」「プロテクティブスニーカー」など複数の呼称が用いられます。

一般的な整理として、安全靴は国内規格であるJIS T8101(産業用安全靴)に適合する製品群を指す説明が広く用いられ、セーフティシューズ(プロテクティブスニーカー)はJSAA基準の枠組みで性能を評価するカテゴリーとして紹介されることがあります。

ワークマンが扱う靴カテゴリには、つま先保護機能を備えた低価格帯のモデルから、耐滑性・耐油性・耐摩耗性など用途特化の要素を持つ中価格帯モデルまでが並び、名称や見た目が似ていても、背後にある規格・基準が異なるケースが見受けられます。

たとえばこんなの!

読者がまず押さえておくべき要点は、名称よりも「規格・性能表示」を優先して確認する姿勢です。たとえば商品ページの仕様欄には、先芯の材質(鋼製、FRP、アルミなど)、表底材(EVA、ゴム、ウレタンなど)、耐滑性や耐油性の有無、帯電防止・静電気帯電防止などの記載が並びます。

これらは単なる付加価値ではなく、作業の安全要件と直結する判断材料です。

表底の材質は路面条件(油脂、粉じん、湿潤など)への適応力に影響し、先芯の材質は軽量性・温度伝導・衝撃時の変形特性に関係します。さらに、アッパーとソールの接着・圧着方法、縫製の有無、ミッドソールの厚みや密度など、構造的なディテールが耐久性や疲労低減に及ぼす影響も想定されます。

価格が980円クラスのセーフティ系フットウェアは、初期費用が抑えられる一方、クッション層の薄さや素材の密度、アッパーの耐摩耗性などで上位カテゴリとの差が出やすいと指摘されることがあります。

とりわけ長時間の立位・搬送・屈伸といった連続負荷がかかる現場では、ミッドソールの厚み・反発性・復元性が疲労感や足裏の痛みに影響し得ます。逆に、短時間の軽作業や非常時の応急用途、サイズが一時的に必要なシーンなど、負荷レベルが限られる状況では、費用対効果の観点から低価格帯が選ばれることもあります。

いずれにしても、利用環境のリスク評価(落下物、挟まれ、踏み抜き、滑り、静電気など)と、製品が掲げる性能項目の突き合わせが不可欠です。

ポイント:製品名ではなく仕様欄の規格・性能を最優先で確認し、作業のリスクプロファイル(落下物・滑り・油・静電気など)に対して十分かをチェックしましょう。なお、保護具の選定と使用に関する基本的な義務は法令により定められているとされます(出典:e-Gov 労働安全衛生規則)。

ワークマンの安全靴 セーフティシューズ 違い

同じ売り場に並ぶため混同されがちですが、両者は「要求性能の定義域」が異なる枠組みで評価される点に留意が必要です。安全靴(JIS T8101)は、産業用の保護具として想定される多様な危険要因に対し、衝撃・圧迫・はく離・耐滑・耐油・耐熱など複数の性能項目を組み合わせて評価する規格が存在すると解説されます。

セーフティシューズ(JSAA)は、スニーカー形状を前提にしつつ、つま先保護など必要最低限の性能を定め、普通〜軽作業向けの基準体系として位置づけられる説明が一般的です。つまり、両者は「形」ではなく「基準の射程」と「想定用途」が異なります。

実務上の影響を整理すると、第一に、使用できる現場の範囲が変わります。危険源の強度(重量物の落下、高所からの衝撃、金属片・鋭利片の散在など)が大きい現場では、より厳格な性能要件が求められる傾向があり、セーフティシューズの基準だけでは要件充足が難しい場面が想定されます。第二に、耐久性とライフサイクルコストが異なりやすい点です。

たとえばミッドソールの反発・復元性能、アウトソールの摩耗特性、アッパーの耐切創・耐摩耗性といったパラメータは、素材や層構成、試験要求の強度次第で差が生じます。短期の軽作業であれば低価格帯でも一定の合理性がある一方、年間を通じてのヘビーユースでは、交換頻度の増加や疲労負荷の蓄積により総コストが上振れする可能性があります。

また、落下エネルギーの直観的理解として、質量5kgの鋼材が高さ1mから落下した場合の位置エネルギーは、およそ49J(ジュール)に相当します。規格上は「衝撃」や「圧迫」に対する評価が行われるとされ、つま先先芯の形状・材質、先芯周囲のスペース(クリアランス)、アッパーの補強など複合的な設計要素が、こうした負荷に対してどの程度の余裕を与えるかに関係します。

ここで重要なのは、「つま先に芯が入っている=現場の安全要件を満たす」ではないという点です。どの基準で何をどの強度で満たした製品なのか、表示と試験の意味を読み解く姿勢が欠かせません。

| 観点 | 安全靴(JIS枠) | セーフティシューズ(JSAA枠) | 実務での見どころ |

|---|---|---|---|

| 評価の射程 | 産業用保護具として多面的に評価 | スニーカー形状に適した枠内で評価 | 危険源の強度に対して十分か |

| 想定用途 | 建設・製造等の高リスク環境を含む | 普通〜軽作業、施設内移動など | 現場要件と基準の適合性 |

| 耐久とコスト | 高耐久モデルが多い傾向 | 軽量・低価格重視のモデルも多い | 交換頻度と総コストで比較 |

要点:見た目や名称では判断せず、どの規格に適合しているか、想定用途と危険源の強度が一致しているかを確認することが、安全確保と費用対効果の両立につながります。

ワークマンで安全靴は売ってますか?

取り扱いの有無は時期や店舗で変動しますが、作業靴カテゴリーとして、つま先保護機能を備えたモデルが流通していることは広く知られています。

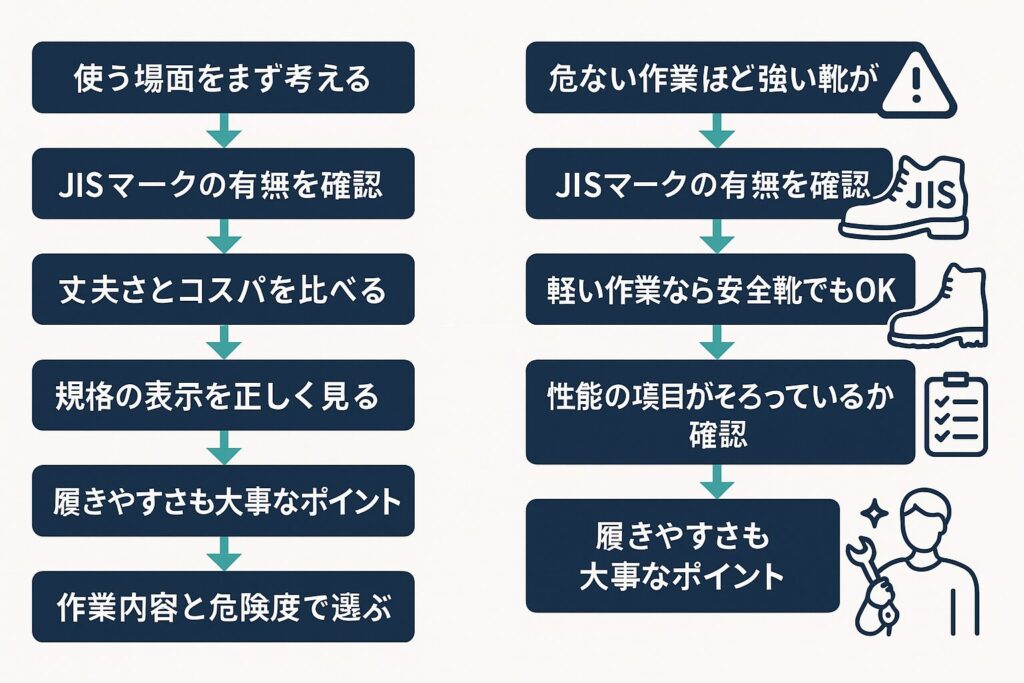

重要なのは、店頭・オンラインの表示で「規格適合」「性能項目」「先芯素材」「表底素材」「耐滑・耐油・帯電防止などの有無」を確認し、用途に必要なレベルを満たしているかを見極めるプロセスです。特に980円の価格帯は、コストメリットが大きい一方で、長時間の連続使用や重量物を扱う環境への適合性が限定的である可能性があります。価格帯が同等でも、規格の枠や素材設計が異なれば保護性能と耐久性は大きく変わり得ます。

現場導入を検討する購買担当や個人ユーザーにとっては、次の確認項目をチェックリスト化しておくと選定が容易になります。

- 規格:JIS T8101か、JSAAの区分か、その他の社内基準か。

- 先芯素材:鋼、樹脂、アルミなどの特性と作業環境の適合。

- 表底:耐滑性能の表記有無、油・薬品環境での使用可否。

- アッパー:耐摩耗・通気性・撥水性などのバランス。

- サイズ・ウィズ:足囲表記や木型の傾向、インソール交換の余地。

- 質量とクッション:一足当たりの重量、ミッドソールの厚みと復元性。

- 帯電防止・静電気帯電防止:電子部品・可燃性環境などでの要件適合。

- 表示・注意書き:想定外使用の禁止、メンテナンス方法、交換目安。これらを事前に整理し、現場の危険源(落下物、踏み抜き、滑り、温度、電気)と照らし合わせれば、「価格相応の用途」と「現場要件」のギャップを可視化できます。

また、在庫や型番はシーズンで更新される場合があるため、導入後の補充性(同一モデルの継続供給)やサイズ展開の幅も実務上は重要です。単発購入であれば在庫変動の影響は限定的ですが、部署や班単位で複数足を同じ仕様で揃える場合、型番の継続性や代替品の整合性(サイズ感・先芯形状・ソールの厚み)が作業効率や安全教育の一貫性に影響します。

購入経路はオンラインと店舗で選べることが多く、フィッティングの観点からは店舗試着、補充の観点からはオンラインの利便性といった使い分けが有効です。いずれにせよ、工事現場レベルの危険源が想定されるなら、規格適合の明示と性能表示の確認を優先し、980円価格帯のモデルは非常用・短時間用途に限定して評価するアプローチが現実的と考えられます。

注意:同じ価格帯でも「JIS適合」「JSAA適合」「規格表示なし」は安全要件が異なります。価格だけで選ばず仕様欄を精読し、現場要件を満たすことを最優先にしてください。

安全靴とセーフティシューズの違いは何ですか?

同じつま先保護を備えた靴でも、評価される規格の枠組みが変わると、求められる性能の範囲や強度、表示方法が変化すると説明されています。整理の起点として知られているのは、産業用保護具として広く参照されるJIS T8101の枠組みと、スニーカー形状の作業靴に対して性能区分を設けるJSAAの枠組みです。

前者は事業場での使用を想定した要求事項(耐衝撃、耐圧迫、表底のはく離抵抗、耐滑、耐油、場合により耐熱や静電気帯電防止など)が組み合わされ、要件充足のための試験方法が規定されていると説明されます。

後者は、つま先保護性能を中心に、現実的な作業で想定されやすい事象に対応する基準が段階的に用意され、運動靴形状での使い勝手や軽快さを損なわずに最低限の保護を確保する狙いが示されることがあります。

実務でチェックすべき差分として、第一に「想定用途の射程」があります。重量物の取り扱い、落下物リスク、鋭利片の散在、高所での取り回し、油や水が存在する床面など、危険源の強度が高い現場ほど、より厳格な性能項目の組み合わせが要求されると理解されています。

この前提では、JISの適合表示や、それに準じる性能群の有無が、選定の起点になりやすいと考えられます。第二に「耐久と経済性」です。

表底のゴム配合やスポンジ層の密度、ミッドソールの厚みと反発弾性、アッパーの耐摩耗・耐切創性、先芯周囲のクリアランス設計や補強構造の違いは、破損しやすさやヘタりの早さに直結します。軽作業中心であればセーフティシューズでも一定の合理性がある一方、ハードユースの現場では交換頻度が上がり、結果的にライフサイクルコストが膨らむ可能性が指摘されます。

第三に「適合表示の読み方」があります。商品名に安全靴やセーフティの語が含まれていても、実際の保護性能は仕様欄の規格表示によって判断するのが適切とされています。

例えば、先芯の耐衝撃・耐圧迫の区分、表底の耐滑等級、帯電防止や静電気帯電防止の有無、耐油・耐熱の可否など、表示項目の網羅性が異なると、同じ価格帯でも実力差が生まれます。

さらに、サイズ・ワイズの設定やインソールの交換可否、ヒールピッチ、ラスト形状の癖など、履き心地に関与する要素も、長時間使用時の疲労に影響しやすいとされています。

これらを総合的に捉えると、セーフティシューズは施設内の軽作業や短時間用途に向きやすく、危険源が強い現場や長時間の連続使用では、JIS適合の安全靴のほうが要件を満たしやすいという整理が一般的です。

要点:見た目や名称ではなく、規格の適合表示と試験項目の範囲、そして想定用途と危険源の強度を突き合わせて選ぶことが推奨されています(出典:JSAA 公益社団法人日本保安用品協会)。

安全靴のつま先には何が入っていますか?

つま先の保護機能は先芯と呼ばれる補強材によって実現され、代表的な素材には鋼(スチール)、ガラス繊維強化樹脂(FRP)、プラスチック系樹脂、アルミニウム合金などがあります。

素材ごとの一般的な傾向として、鋼は薄肉でも剛性を確保しやすく耐衝撃・耐圧迫で有利な一方、比重が高く、温度伝導も大きいため寒冷環境では冷えを感じやすいと解説されることがあります。

樹脂系は軽量性や温度伝導の低さに利点があり、非磁性のため金属探知機の誤検出を避けたい環境で重宝される一方、厚みが増しやすくトウボックスの容積に影響が出やすいと紹介されます。

アルミは樹脂より剛性を確保しやすく、鋼より軽量だとされますが、変形挙動やエッジ部の処理などで設計上の工夫が求められるといった説明が見られます。

先芯の実力は素材単体ではなく「形状・板厚・エッジ処理・内側クリアランス・周囲補強」の総合設計で決まるとされます。

衝撃時には先芯の塑性変形や反発により、内部空間(クリアランス)をどれだけ確保できるかが足趾の保護に直結します。

先芯の縁に丸みを持たせる、ライニングを挟み込む、内側に当たり面を分散させるなどの配慮は、日常的な屈伸時の当たりや擦れ、長時間使用時の不快感を緩和しやすいと説明されます。

また、甲被(アッパー)と先芯の接合部は、屈曲繰り返しにより皺や応力集中が生じやすい箇所であり、補強テープや多層ライニング、ステッチ位置の最適化などで耐久性が左右されます。

実務上の選び方としては、まず作業の危険源(落下重量・落下高さ・頻度)、床面状況(乾燥、湿潤、油脂)、温度条件(極寒・高温)、電気・静電気の管理要件などを列挙し、必要な試験区分や追加機能(帯電防止、耐熱、耐切創など)の要否を整理します。

その上で、先芯素材がもたらす重量・温度伝導・フィット感への影響を比較し、足型との相性を実試着で確認する流れが現実的です。

なお、先芯は目視で判断できないため、製品仕様の表示と規格適合の明示が頼りになります。

つま先の容積が小さいモデルは、厚手ソックスやインソール追加で圧迫が増す可能性があり、長時間の血行や足趾の自由度に影響しやすいため、サイズだけでなくトウボックスの余裕も重視すると選び間違いを減らせます。

豆知識:先芯の素材や厚みは重量とフィット感に直結します。長時間の立ち仕事では総重量とミッドソールの復元性が疲労に影響しやすく、素材選定は単体でなく靴全体の設計と併せて判断するのが実務的です。

| 先芯素材 | 一般的な利点 | 留意点 |

|---|---|---|

| 鋼(スチール) | 薄くても高強度、価格が安定 | 重量増・温度伝導が大きい傾向 |

| 樹脂(FRP等) | 軽量、非磁性、温度伝導が低い | 厚み増でトウボックス容積を圧迫 |

| アルミ合金 | 軽量と強度のバランス | 変形挙動の設計次第で当たりに影響 |

ワークマン 安全靴 980円を選ぶ前に知るべき注意点

ここがポイント

- 安全靴はハイカットとローカットのどちらがいいですか?

- 安全靴は何ヶ月くらい使えますか?

- 安全靴の替え時はいつですか?

- 安全靴は洗ってもいいですか?

- まとめ:ワークマン 安全靴 980円は現場では避けるべき

安全靴はハイカットとローカットのどちらがいいですか?

足首周囲の支持性と可動性のトレードオフを理解すると、用途に応じた選定がしやすくなります。

ハイカットは足関節の内外反に対して支持を与えやすく、打撲・擦過などの接触リスクが高い環境で安心感があると解説されます。

甲冑のように完全に固定する設計ではないため捻挫が必ず防げるわけではありませんが、アッパー面積が広く補強材を入れやすい分、側面からの衝撃に対する被覆範囲が拡大します。

一方で、重量増や着脱性の低下、夏季のムレなどが課題になりやすく、長距離歩行や屈伸の多い作業では疲労につながる可能性が指摘されます。

ローカットは足首の自由度が高く、軽快で通気性を確保しやすいと紹介されます。

昇降やしゃがみ動作の繰り返し、狭所での姿勢変化が多い作業では、足関節の可動域が確保されることで動作効率が上がりやすい一方、足首周辺の被覆が少ないため、側面からの衝撃や擦過への配慮は別の手段(ゲイター、すね当て等)で補う必要が生じることがあります。

いずれのタイプでも、表底のコンパウンド(ゴム配合)やパターン、ミッドソールの厚み、ヒールピッチによる体重移動の癖、アーチサポート形状などが疲労と安全性に影響します。

タイプ選定の現実的な基準としては、第一に「支配的なリスク要因」(側方からの接触・打撲が多い/長距離歩行が多い/昇降や屈伸が多い等)を洗い出すこと、第二に「連続使用時間」(一日あたりの着用延べ時間と休憩間隔)を見積もること、第三に「床面と環境」(乾湿、油脂、粉じん、段差、気温)を整理することが挙げられます。

例えば、製造ラインで立位が中心かつ側面接触が多いならハイカットの安心感が語られやすく、物流や建屋内移動が多く歩数が嵩むならローカットの軽快性が評価されやすい、といった傾向が一般的に紹介されます。

最後に、足型との相性(甲高・幅広か、踵のホールド感はどうか)、シューレースか面ファスナーか、インソールの交換余地など、フィットの微調整可能性が長時間の快適性に大きく影響します。

| タイプ | 向きやすい場面 | 補完策の例 |

|---|---|---|

| ハイカット | 側面接触が多い、飛来物・擦過に配慮 | 重量軽減のためクッション層とインソールを最適化 |

| ローカット | 歩行・昇降・屈伸が多い、軽快性重視 | ゲイターや保護サポーターで露出部位を補完 |

注意:どちらのタイプでも、規格適合とサイズ選定が前提になります。特に現場導入では、着用テストとリスク評価をセットで実施し、必要に応じて帯電防止・耐滑・耐油などの機能の有無を見直す運用が望ましいとされています。

安全靴は何ヶ月くらい使えますか?

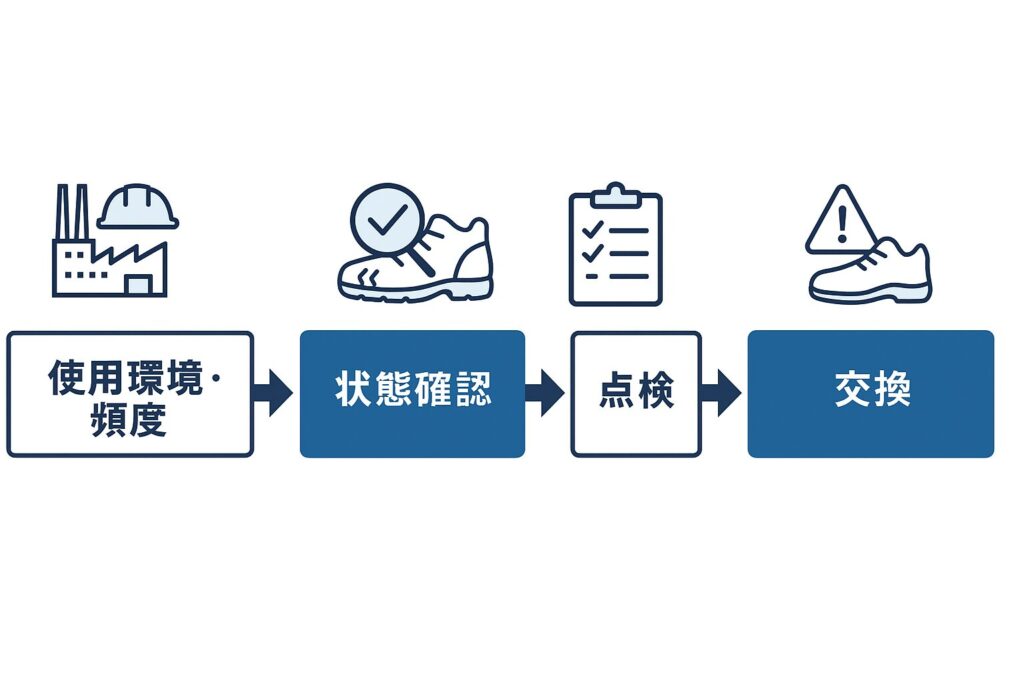

安全靴の寿命は「何ヶ月持つか」という単純な期間で決められるものではなく、使用環境・頻度・作業内容・メンテナンス状況のすべてが複合的に影響します。

一般的な現場作業者の使用条件では、おおむね3〜6ヶ月程度で交換を検討するケースが多いとされています。ただし、工場内の軽作業やオフィス内巡回など、摩耗の少ない環境では1年以上問題なく使えることもあります。

逆に、建設現場や製鉄、運輸業などの高負荷環境では、1〜3ヶ月で底の摩耗やアッパーの破れが発生することもあり、期間の平均値だけでは判断が難しいのが実情です。

安全靴の性能維持のために最も重要なのは、アウトソール(靴底)の摩耗状態と先芯まわりの変形です。ゴム底がすり減って滑り止めパターンが消えたり、ミッドソールが潰れてクッション性が低下したりすると、転倒や疲労蓄積のリスクが高まります。

また、つま先部の先芯は、目立った外傷がなくても内部で変形している場合があり、落下物があった際に十分な耐衝撃性を発揮できない恐れがあります。そのため、使用期間よりも「状態の点検」が寿命判断の基本になります。

企業の安全衛生担当者向けガイドラインでは、月1回の定期点検で「すり減り」「変形」「割れ」「緩み」などの異常をチェックすることが推奨されています。また、使用者自身による毎日の外観確認(泥や油の付着、靴底の剥がれ、靴紐の損傷)も有効です。特に油や溶剤の多い職場では、ゴムや接着剤が劣化しやすく、見た目に異常がなくても機能低下が進行しているケースがあります。

注意:安全靴には「使用期限」や「定期交換義務」は法令上明確に定められていませんが、JIS規格(JIS T8101)で定められた性能は新品時における条件であり、使用劣化後の性能保証は想定されていません。したがって、摩耗や劣化が見られた段階で速やかに交換するのが安全管理上の基本です(出典:JIS T8101:2020)。

安全靴の替え時はいつですか?

安全靴の替え時を判断するには、外観の変化だけでなく、内部構造や履き心地の変化にも注意する必要があります。メーカーや労働安全衛生機関の推奨によると、以下のようなサインが見られた場合は、速やかに交換を検討することが推奨されています。

安全靴の交換目安

- アウトソールの滑り止めパターンが消え、平坦化している

- 靴底に亀裂や剥離が生じている

- つま先先芯部分が歪み、足趾に当たる感覚がある

- 甲被(アッパー)が破れたり、縫い目がほつれている

- 踵のクッションが潰れ、傾きや不安定感を感じる

- 靴を置いた時に左右で高さや傾きが異なる

また、履いた際に「以前よりも底が薄く感じる」「長時間立っていると疲れが早くなる」「滑りやすくなった」といった体感的な変化も、内部構造のヘタリを示すサインです。これは、ミッドソールの弾性が失われた結果、衝撃吸収性能が低下しているためです。これを放置すると、腰痛・膝痛・足底筋膜炎などの慢性的な疲労障害に繋がる恐れがあります。

特に、現場作業では「先芯が露出していないから大丈夫」と誤解されがちですが、内部で圧力変形している場合、衝撃試験基準を満たさなくなるリスクがあります。定期的な点検では、靴を軽く叩いたときの音や感触、つま先の凹み具合も観察し、異音や変形があれば即時交換を行うことが推奨されます。

要点:目立つ破損よりも「変形」と「弾性低下」が危険サインです。新品時の履き心地と比較し、違和感が増しているなら、それは安全性能の低下を意味します。安全靴は「壊れたら交換」ではなく、「機能が低下する前に交換」が理想です。

安全靴は経年劣化しますか?

安全靴は使用していなくても時間の経過とともに劣化します。これは、ゴムや樹脂などの高分子材料が酸素・紫外線・湿度・温度変化によって化学的に変質する「経年劣化」という現象です。特にアウトソールに使用される合成ゴム(NBR、PU、EVAなど)は、加水分解や可塑剤の揮発により、数年で硬化・ひび割れ・粘着化が進行する場合があります。長期保管した安全靴を履いた際に、「靴底が突然剥がれた」「ソールがボロボロになった」といった事例も報告されています。

また、甲被に使用される人工皮革やナイロンメッシュも、長期間の高温多湿下では接着剤の劣化や層間剥離を引き起こします。これらは一見新品のように見えても、実際には素材強度が低下しており、現場での衝撃や屈曲に耐えられないケースがあります。したがって、未使用であっても製造から3〜5年を経過した安全靴は使用を控えるのが望ましいとされています。

さらに、先芯の素材も劣化します。スチールは錆や腐食、FRPや樹脂は紫外線による脆化、アルミは酸化による表面硬化など、それぞれの素材特性に応じた経年変化が起こります。これにより、落下物などの衝撃に対する耐性が低下する恐れがあります。

保管のポイント:直射日光、高温多湿、車内放置は避け、風通しのよい冷暗所で保管します。また、使用後は乾燥剤を入れた靴箱に収納し、月1回は状態確認を行うと安心です。特に夏季や梅雨期はカビや臭いの発生を防ぐために、陰干しで湿気をしっかり抜くことが推奨されます。

(出典:公益社団法人日本保安用品協会 JSAA「プロテクティブスニーカー規格」)

安全靴は洗ってもいいですか?

安全靴の洗浄は、衛生面と耐久性の維持の両立が求められます。汚れたまま放置すると、汗や油分、粉塵が素材内部に浸透して加水分解を早めるだけでなく、菌やカビの繁殖源にもなります。しかし、誤った洗い方をすると接着剤の劣化や素材の変形を招くおそれがあります。そのため、メーカーや規格団体の指針に基づく「素材別の適切な洗浄方法」を理解することが重要です。

まず、基本的な洗い方として推奨されるのは、次の手順です。

ここがポイント

- 靴紐と中敷きを取り外す

- ブラシで泥・ホコリを乾いた状態で落とす

- ぬるま湯(30〜40℃以下)に中性洗剤を薄めて布を浸し、やさしく拭き取る

- つま先やソールの隙間の汚れは、歯ブラシや柔らかいスポンジで清掃する

- 流水ですすがず、固く絞ったタオルで洗剤を除去する

- 風通しのよい日陰で自然乾燥する(直射日光・ドライヤー禁止)

この際、高温・強アルカリ洗剤・漂白剤・乾燥機は厳禁です。これらはゴムや接着剤を劣化させ、ソール剥離や硬化を早めてしまいます。特にポリウレタン(PU)ソールは熱に弱く、温風乾燥を行うと短期間でひび割れが発生するリスクがあります。

金属先芯入りモデルでは、洗浄後の水分残留にも注意が必要です。内部に水が残ると錆や腐食が進み、つま先部分の保護性能に影響を与える可能性があります。洗浄後は新聞紙を詰めて吸湿させ、24時間以上陰干しすることが推奨されます。一方、樹脂先芯モデルは錆のリスクがないため比較的洗いやすいですが、熱変形を防ぐため直射日光の下での乾燥は避けます。

また、インソール(中敷き)は取り外して別途洗浄するのが理想です。抗菌・防臭加工が施された製品であっても、長期間使用すれば皮脂や汗を吸収し、臭気の原因になります。中性洗剤で軽く洗った後、よく乾かしてから再装着します。中敷きが摩耗して薄くなっている場合は、靴本体よりも先に交換するのが疲労軽減の観点から効果的です。

現場環境によっては、粉塵や油汚れが強く付着し、日常的な拭き取りでは追いつかない場合があります。その場合でも、丸洗いは月1回までにとどめるのが目安です。頻繁な洗浄は接着部の剥離を早めます。洗浄の代わりに、消臭スプレーやアルコール除菌シートで表面を定期的に拭くことで、清潔さを保ちながら靴の寿命を延ばすことができます。

さらに、梅雨時期など湿度の高い季節は、シリカゲルや炭素系の乾燥剤を靴箱に入れておくことで、防カビ・防臭効果を高めることができます。ワークマンなどの販売店でも、安全靴専用の「防臭インナー」や「速乾タイプの靴下」が販売されており、これらを併用することでメンテナンスの手間を減らせます。

要点:安全靴は「洗えるが、方法を誤ると寿命を縮める」製品です。 中性洗剤・陰干し・十分な乾燥が鉄則であり、特にスチール芯入りモデルは錆のリスクを考慮した乾燥管理が欠かせません(出典:ワークマン公式 セーフティ特集)。

まとめ:ワークマン 安全靴 980円は現場では避けるべき

ここがポイント

- 工事現場ではJISなど適合規格の確認が前提であり、用途に合わない製品は選ばない

- セーフティシューズは普通から軽作業向けと案内され、厳しい環境では耐久性に留意が必要

- 労働安全衛生規則では保護具の備付けと使用が定められるため性能要件の確認が重要

- ワークマンのラインアップには規格や性能が異なる製品があるため仕様欄の確認を徹底

- つま先先芯はスチールや樹脂など多様であり軽さや強度の特性を理解して選ぶ

- ハイカットとローカットは保護と可動性の優先度で選択し作業特性に合わせる

- 寿命は使用環境で大きく異なるため期間ではなく損耗状態の点検を重視する

- 替え時の目安は底の摩耗や割れ先芯の露出甲被の亀裂など安全上の変化

- 経年劣化は保管条件でも進む可能性があるため長期保管品も点検してから使用

- 洗浄は中性洗剤と陰干しを基本とし高温乾燥や強い薬剤を避けて素材を守る

- 価格が安くても規格が異なれば要求性能が違うためコスパ評価は利用目的次第

- 現場のリスク評価に応じてJIS T8101適合など必要性能を満たす靴を優先する

- メーカーや団体の公開情報を参照し最新の基準や注意点を確認してから購入

- 店頭在庫は店舗検索で確認できるためサイズや規格の適合を事前にチェック

- 最終的には安全管理体制と作業内容に合致する製品選びが重要である

参考情報:小売物価統計調査には運動靴の平均価格等が公開されており、価格水準の把握に用いられることがあります(参照:総務省統計局 小売物価統計調査、関連集計例:運動靴の価格推移)。

法令・規格情報は公開資料に基づく要約であり、最新の条文や型式認定は原典の確認が必要です(参照:e-Gov 労働安全衛生規則、JIS T8101:2020、JSAA)。

コメント