安全靴 ホームセンター おすすめで検索する読者が最初に迷いやすいのは、どの店舗で何を基準に選べばよいのかという点です。

本記事では、ホームセンターの安全靴売り場の特徴、在庫やサイズの実態、規格表示の見方、ネット通販の活用法までを体系的に整理します。

レディース向けサイズの扱いや、ハイカットとローカットの機能差、通気性を高めるコツ、価格帯と安いランキングの読み解き方、さらにはカインズやコーナンに代表される大手店舗の品揃えの傾向まで幅広く解説します。

サイズ感に不安がある場合は初回は実店舗で試着し、フィットが確定してから同一モデルをネットで購入するルートを推奨します。

これにより、返品リスクの低減と価格・在庫の最適化が期待できます。

ここがポイント

- ホームセンターとネット通販の違いと賢い使い分け

- 主要店舗(カインズ・コーナン)と品揃えの傾向

- 形状別(ハイカット・ローカット)と通気性の基礎

- 価格帯とランキング情報の活用と注意点

安全靴ホームセンターおすすめの選び方とは?

ここで話す内容

- ホームセンター安全靴の特徴を徹底解説!

- ホームセンター何が良い?人気の理由を紹介!

- カインズコーナンの違いをチェック!

- ホームセンター疲れない安全靴の選び方!

- ホームセンターメリットデメリットを比較!

ホームセンター安全靴の特徴を徹底解説!

売り場の特徴は、用途が想定しやすい「定番中心の品揃え」と、複数サイズをその場で試せる「フィッティング環境」にあります。安全靴の適合感は、一般靴以上にミリ単位の差で履き心地や安全性能に影響します。

つま先の先芯(保護カップ)の位置と高さ、甲周りの容積、踵のホールド、足裏の屈曲点の位置が合致して初めて、つまづきや足裏疲労のリスクが抑えられるため、店頭での試着が合理的です。

多くの売り場は踵からつま先へのローリングを確認できる程度の通路幅があり、屈曲感やソールの返り、ラダー(梯子)想定の踏み面接地を模擬的に確かめられます。

表示面では、JIS T 8101(安全靴)やJIS T 8103(静電気帯電防止靴)、JSAA規格(プロテクティブスニーカー)の記載有無や、作業区分(超重作業・重作業・普通作業・軽作業など)の明示が手掛かりになります。

メーカー公式資料では、つま先保護の耐衝撃や圧迫、靴底の耐滑・耐油・耐熱、静電気帯電防止など、試験条件と合否の基準が説明されているとされています。

規格は「絶対に安全」を保証するものではありませんが、客観的な性能の目安として有効です(出典:ミドリ安全 公式解説(JIS・JSAAの概要))。

素材・構造の観点では、先芯にスチール、アルミ、樹脂(コンポジットを含む)などが用いられ、一般に同サイズなら鋼製が高強度・高重量、樹脂系は軽量・低熱伝導で冬場の冷たさが伝わりにくい傾向があります。

ミッドソールにはEVAやPU(ポリウレタン)などの発泡素材が使われ、衝撃吸収と反発性のバランス、加水分解耐性が設計ごとに異なります。

アウトソールは合成ゴムや耐油ゴムが主流で、溝形状とコンパウンドで「油面・湿潤面での摩擦」を最適化します。

さらに、踏抜き防止板(ケブラー系繊維や金属板)を内蔵するモデルもあり、板金やガレキのある現場では検討余地があります。

レディースサイズの扱いは店舗差がありますが、ホームセンターの定番棚では22.5〜24.5cm程度までの展開に触れられるケースがあり、足囲(E、EE、EEEなど)の表記が明確なモデルはフィッティングが進めやすくなります。

色展開やデザインも年々多様化しており、現場規定に合う範囲でカジュアル寄りのプロテクティブスニーカーが用意される傾向があります。

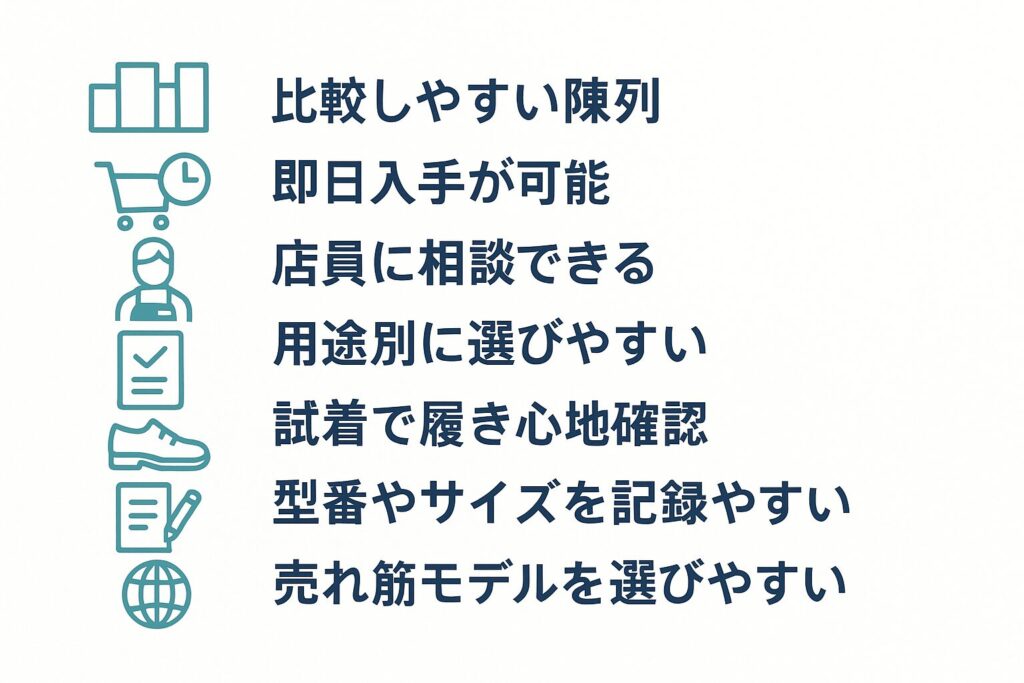

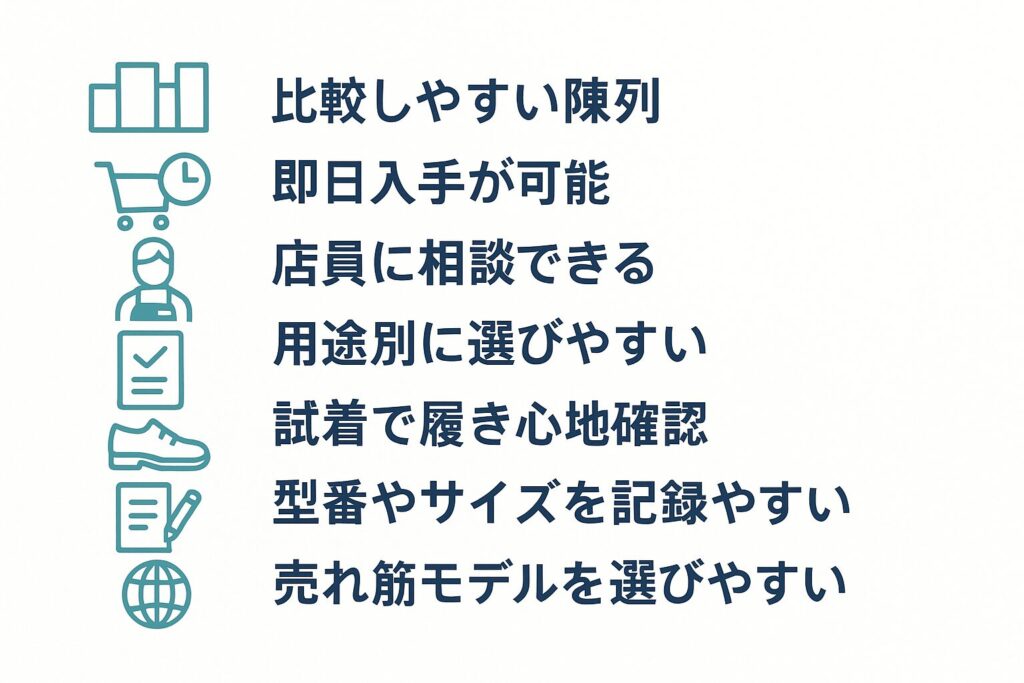

最後に、箱やシュータン裏のラベルにはサイズ・型番・規格・製造ロットなどが記載されます。初回購入時に「型番」と「サイズ表記」を記録すれば、次回以降は同一モデルをネットで探しやすく、在庫切れ時も後継品番の検索が容易です。

用語ミニ解説

先芯:つま先を保護するカップ部材。スチール、アルミ、樹脂などが使われ、耐衝撃・耐圧縮性能の試験値が規格で示されることがあります。

踏抜き防止板:ソール内部に敷いた板材。釘や鋭利物の貫通に対する抵抗を高める目的で採用されます。

静電気帯電防止:電気製品や可燃性雰囲気を扱う現場で、人体の帯電を靴を介してゆるやかに逃がす設計。抵抗範囲が規格で示されることがあります。

ホームセンター何が良い?人気の理由を紹介!

評価されやすい理由は、大きく「比較のしやすさ」「即日入手性」「相談可能性」の三点です。まず比較のしやすさでは、同カテゴリ・同価格帯のモデルが棚一列に並ぶため、先芯の厚みやつま先形状、アッパー素材(メッシュ、合成皮革)、履き口のパッド量、インソールのクッション密度などを横並びで観察できます。

足入れ直後の圧迫・接地感・屈曲性の差は、紙上のスペック以上に明確で、わずかな違いが一日の疲労に影響する可能性があります。

次に即日入手性。必要なときにすぐ購入・交換できることは現場の継続性に直結します。

予備の一足を確保したい場合も、店舗在庫ならモデル切替のタイミングを確認し、サイズ欠品時の取り寄せ可否をその場で相談できます。返品・交換ルールは店舗ごとに異なるため、レシート保管と試着用ソックスの携行が望ましいと案内されることがあります。

相談可能性については、売り場担当者に規格表示の見方や用途別の向き不向き、サイズ選定のコツを尋ねられる点がメリットです。例えば、「油が多い床」「粉塵・火花環境」「静電気対策が必要」など用途を伝えれば、耐油・耐滑・静電など機能表記のあるモデルを優先的に提案してもらえる場合があります。

また、現場で支給される安全帯や膝当てとの干渉、作業服規定の色指定・反射材の有無など、付随条件を踏まえた選定もスムーズです。

初回購入の流れ(推奨)

①用途・現場条件をメモ化 → ②店頭で3〜5モデルを試着 → ③歩行・屈曲・しゃがみで当たり確認 → ④型番・サイズ・足囲を記録 → ⑤後日のネット購入に備え履歴保存

さらに、ホームセンターは売れ筋中心ゆえに「外しにくい」モデルにアクセスしやすい面もあります。

ランキングやレビューの情報は参考になりますが、最終判断は足で確かめるのが合理的です。

サイズ感の再現性を重視するなら、同一ブランド・同一木型のシリーズ展開を追うと成功率が高まります。買い替え時には、箱のラベルやインソール裏の印字を写真で残すと、型番の取り違いを防げます。

カインズコーナンの違いをチェック!

大手ホームセンターは、標準的な安全靴の幅広い需要に応えるべく、基本となる先芯入りスニーカータイプからブーツ、耐滑・静電など機能特化モデルまでを段階的にそろえる傾向があります。

カインズは自社企画と他社ブランドを併載し、価格帯ごとに定番型番を設定しやすい棚構成が見られます。

コーナンは用途別・機能別のラベリングが分かりやすく、耐滑・通気・軽量などの切り口で選びやすい印象の棚づくりが一般的です。

いずれも店舗規模や地域需要に応じて在庫が最適化されるため、同一チェーンでも店ごとの取り扱いは一定の変動があります。

売り場の比べ方としては、まず「必要な機能」を先に確定し、その機能タグで該当棚を比較する方法が効率的です。

例えば、油面での使用が多い現場なら耐油・耐滑表記を優先、帯電対策を求められる現場なら静電仕様を確認します。

続いて、履き口のパッド量や踵カウンターの硬さ、つま先ラバーの巻き上げ量(つま先の耐久)など、見落としがちなディテールを比べます。

カインズ・コーナンともに店舗受取やオンライン在庫確認の仕組みが整っている店舗があり、店頭とECを組み合わせることで、サイズ欠品リスクを下げながら購入計画を立てやすくなります。

| 観点 | カインズ | コーナン |

|---|---|---|

| 棚構成の傾向 | 自社企画+定番ブランドの混在で選択肢が広い | 機能別表示が明確で用途絞り込みが容易 |

| サイズ展開 | 標準サイズ中心、一部で小さめ・大きめも展開 | 店舗規模に応じて定番サイズを厚く在庫 |

| 入手性 | 店頭在庫+取り寄せ活用で安定供給を図りやすい | EC連携や店舗受取を使い欠品時の代替が取りやすい |

| 選定のコツ | 型番固定でリピート購入に強い | 機能タグからの逆引きで候補抽出が速い |

どちらを選ぶ場合でも、最優先は「規格表示」と「フィット」です。

店頭では、サイズ違い・足囲違いを含めて複数点を試し、屈曲時の甲の当たりや小趾側の圧迫、踵抜けの有無をチェックします。

型番が確定したら、次回以降は同一モデルをECで検索する運用に移行すると、価格・在庫の比較が容易になります。

モデルチェンジの際は後継型番のサイズ感が微妙に変わることがあるため、可能なら再試着を行い、足入れ差の有無を確認しましょう。

ホームセンター疲れない安全靴の選び方!

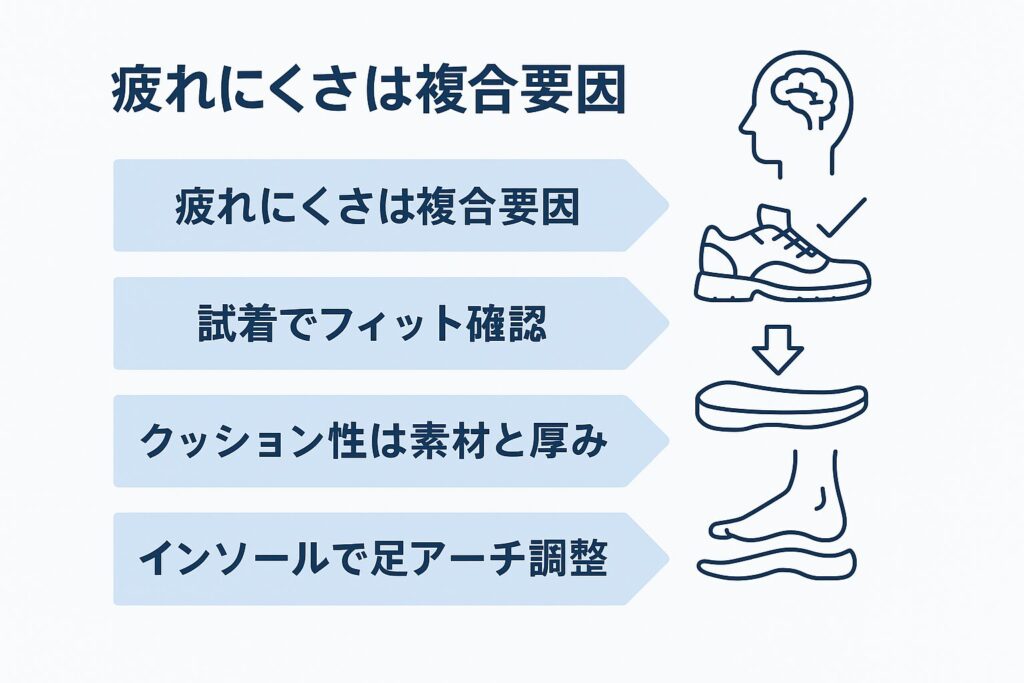

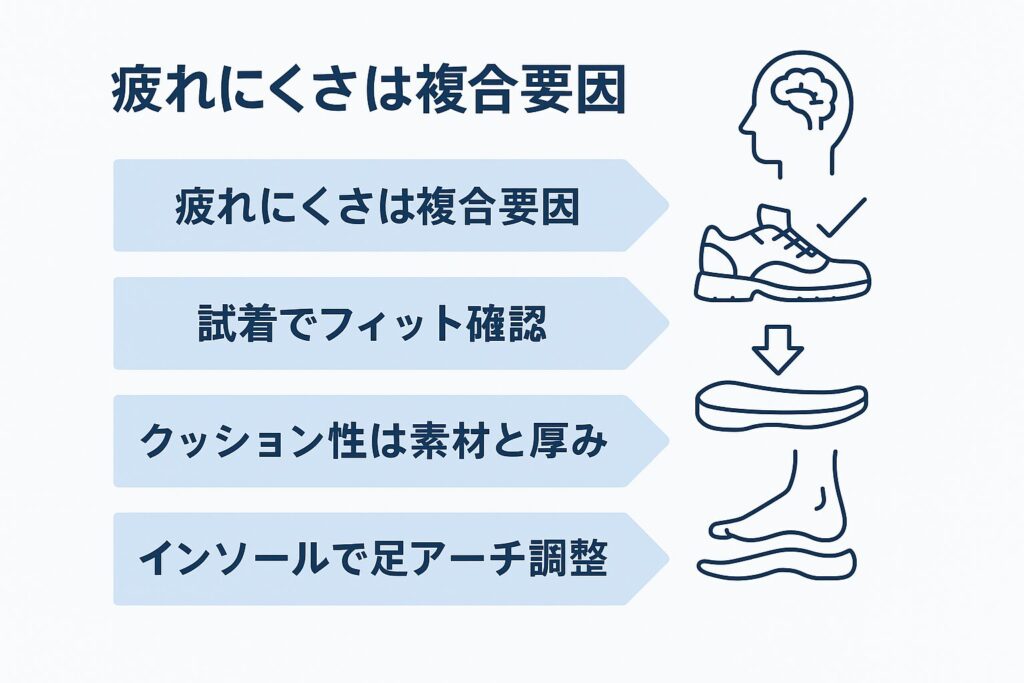

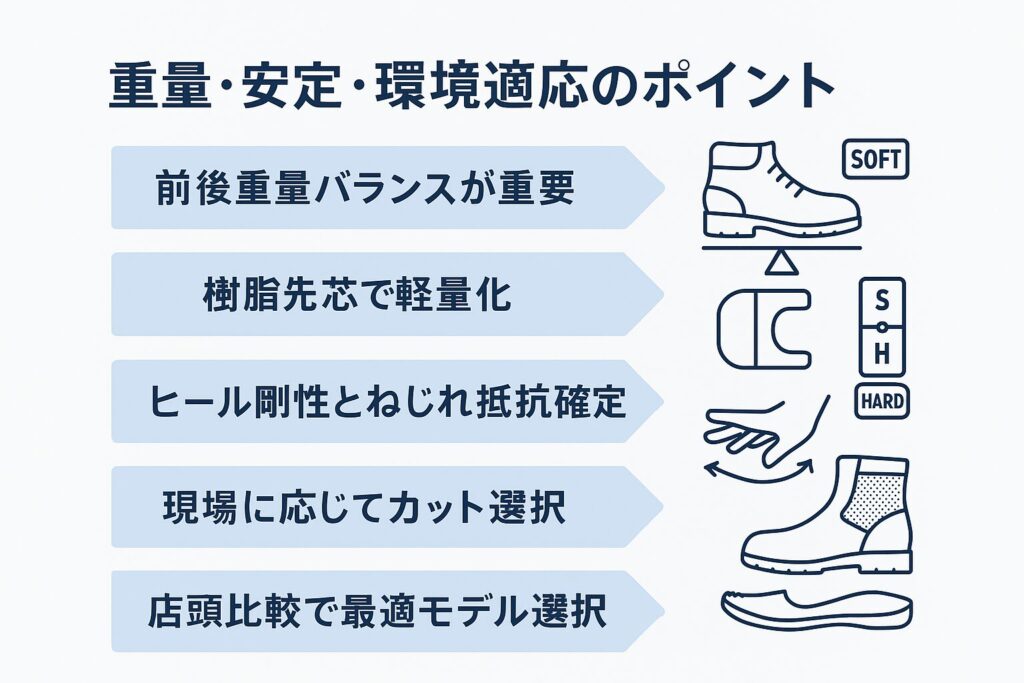

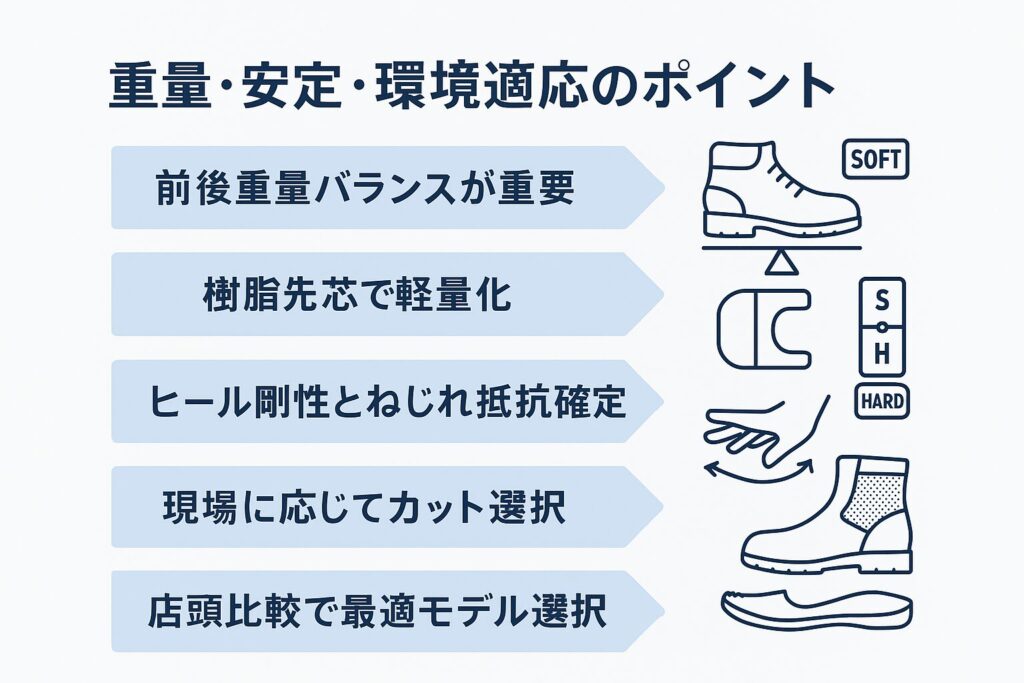

長時間立つ、歩く、しゃがむといった動作が続く現場では、足部の負担をどう抑えるかが生産性と安全性の両面で重要です。疲れにくさは、フィット、クッション、重量バランス、支持安定性、熱・湿度管理の複合要因で決まります。

ホームセンターの売り場では、これらを店頭で検証できる点が利点です。

特に先芯周りの容積と甲の高さ、踵カップの剛性、足幅(足囲)の相性は体感差が大きく、同サイズ表記でも木型(靴の設計原型)が異なるとフィットが変わります。

試着では、紐やベルトを正規位置まで締め、踵着地からつま先離れまで数十歩歩いて、屈曲点が母趾球の少し後ろで曲がるかを確かめます。

クッションはミッドソール素材と厚み、インソールの組み合わせで決まりやすく、EVA(発泡エチレン酢酸ビニル)は軽量で柔らかく、PU(発泡ポリウレタン)は耐久と反発のバランスに優れる傾向があります。

極端に柔らかいクッションは安定性を損ね、硬すぎると底づき感につながるため、中庸の反発と十分な面圧分散が得られるモデルを選びます。踵側は衝撃吸収、前足部は反発と屈曲を両立しているかが目安です。

インソールは成形型(立体)かフラットかで足のアーチ支持が変わるため、土踏まずの落ち込みが気になる場合は成形型を検討します。交換式インソールの場合、純正の厚みを基準に差し替えると容積の変化による当たりを抑えられます。

重量バランスは、単なる総重量だけでなく「前後の配分」が疲れに直結します。

つま先側が重いとスイング時の慣性で疲れやすく、踵側が重すぎても蹴り出しが鈍くなります。

先芯素材がスチールのモデルは前荷重になりがちで、樹脂先芯は軽量化しやすい傾向です。店頭では片足を持って水平にし、つま先側に落ちる感覚が強いモデルは長時間での負担増につながる可能性があるため、歩行と合わせて比較します。

アウトソールはパターン(溝の深さ・角度)とコンパウンドの影響が大きく、硬すぎるソールは疲れを招きやすい反面、柔らかすぎると摩耗が早いこともあります。

支持安定性では、足首周りのホールド、ヒールカウンターの剛性、内外側のねじれ(トーション)抵抗を確認します。手でシューズをひねり、簡単にねじれるモデルは不整地での踏み外しが増える可能性があります。

足首支持が必要な現場ではハイカットが有利になる一方、可動性を重視するならローカットが向きます。熱・湿度管理はアッパーの通気設計とライニング、靴下素材で調整します。メッシュはムレに強い反面、粉塵や火花環境では不向きなことがあり、必要に応じて通気孔の少ない合成皮革モデルや防塵性の高いブーツタイプを選びます。

店頭では、同一シリーズで素材違い・カット違いを並べ、重量・屈曲・通気のバランスをその場で比較すると、疲れにくさの見極めが進みます。

店頭チェックの実践手順

- 正しい靴下で試着

- ヒールを合わせ正しく締める

- 屈曲点と踵の抜けを確認

- 左右で微差があればサイズ替え

- 型番・サイズ・足囲・先芯素材を記録

ホームセンターメリットデメリットを比較!

ホームセンターでの購入は、実物確認と即日入手という実務的な価値が中心です。

メリットとしては、試着によるサイズ・当たりのリスク低減、複数モデルの横並び比較、スタッフへの相談、在庫があれば当日運用に投入できる即応性が挙げられます。

安全靴は規格適合であっても足と作業に合わなければ本来の性能を発揮しにくく、店頭でのフィット確認は合理的です。

一方のデメリットは、在庫・色・足囲の選択肢が限定されること、ニッチ用途(耐熱特化、踏抜き防止必須、絶縁仕様など)の選択肢が乏しい場合があること、価格の振れ幅がEC比で小さい可能性があることです。

これらを勘案すると、初回はホームセンターでフィットと型番を確定し、以降は同一モデルをECで価格比較しながらリピート購入するのが効率的です。

店頭の強みを最大化するために、現場条件(油・水・粉塵・火花・静電対策・屋外中心か室内中心か)と作業姿勢(長時間立位、重量物運搬、階段移動の頻度など)を整理し、必要機能を明確化してから棚を見ます。

例えば、油多めの床なら耐油・耐滑表示、静電敏感環境なら帯電防止表示、金属切削や解体なら踏抜き防止板の有無を優先項目に置くと、候補が絞りやすくなります。

| 項目 | ホームセンターの強み | 留意点 |

|---|---|---|

| サイズ・フィット | 実試着で当たりと屈曲点を確認できる | 足囲・半サイズの在庫が限られる場合あり |

| 品揃え | 売れ筋中心で初学者も選びやすい | ニッチ機能は取り寄せやEC併用が必要 |

| 価格・在庫 | 即日入手と返品相談がしやすい | 最安追求はEC比較が有利な場合がある |

| 相談体制 | スタッフに用途を伝えれば棚案内が速い | 規格・作業区分の最終確認は公式資料で |

なお、規格や性能に関する表記は、メーカーや規格団体の一次情報を確認することが推奨されています。

JIS T 8101(安全靴)では耐衝撃や耐圧迫、作業区分などの要求事項と試験方法が規定されていると説明されており、該当規格票の内容を参照することで、表示の意味を正しく理解しやすくなります(出典:日本産業標準調査会 JIS規格票の入手方法(JSA))。

安全靴ホームセンターおすすめとネット通販の賢い使い分け!

ここで話す内容

- ネット通販違いを知ってお得に選ぼう!

- 安全靴安いランキングで人気モデルを紹介!

- レディース安全靴ホームセンターおすすめの注目商品!

- ハイカットローカットどっちが良い?

- 安全靴通気性どうしたら快適になる?

- 安全靴ホームセンターおすすめのまとめ!

ネット通販違いを知ってお得に選ぼう!

ネット通販の主な価値は、選択肢の広さ、価格比較の容易さ、在庫探索の効率化にあります。

特にホームセンターで型番とサイズを確定済みであれば、同一モデルの色違い・足囲違い・後継型番の在庫を横断的に探しやすく、セール時期やポイント施策を活用することで総コストを抑えられます。

レビューは情報密度が高い一方で、使用環境や足型が異なるため、サイズ感については複数の評価を突き合わせ、傾向として捉える姿勢が有効です。

通販サイトでの注意点は、サイズ交換・返品ポリシー、到着後試着の条件(屋外使用不可、タグの保持など)、初期不良時の窓口、納期の確実性です。

安全靴は作業開始日の制約を受けやすいため、納期に余裕を持って手配し、到着後は速やかに室内で試着して当たりや屈曲点を確認します。

既に店頭で確定した型番を検索軸にし、同一型番・同一サイズでの購入を基本とすると、ミスマッチの確率が大きく下がります。モデルチェンジ(アップデート)時には、後継品番のラスト変更や素材変更で足入れ差が出る場合があるため、レビューの「旧型比較」やメーカーの仕様変更告知を確認すると安心です。

価格面では、エントリー帯(〜3,000円)、ミドル帯(3,000〜7,000円)、ハイエンド帯(8,000円〜)で、素材・機能・耐久に差が生じます。

ランキングは候補抽出に便利ですが、最終判断は規格適合(JIS/JSAA/ENなど)、作業区分、耐滑・耐油・静電などの要求機能の合致、サイズ・足囲の一致が優先です。ニッチな要件(踏抜き防止板、耐熱ソール、絶縁仕様など)は量販店よりも専門店ECの方が在庫が出やすく、同カテゴリ内で複数ブランドを比較できます。

届いた製品は、箱・シュータン裏・インソール裏の型番とサイズ、規格表示を写真で記録し、買い替え時の照合に活用しましょう。

EC活用の実務TIP:お気に入りに「型番+サイズ+足囲」を名称登録し、価格アラートや再入荷通知を設定。業務都合でのまとめ買い時はロット違いの微差(色味・ラベル表記)も写真で管理すると在庫混在を防ぎやすくなります。

安全靴安いランキングで人気モデルを紹介!

価格を軸に安全靴を比較する際は、単純に「安いから得」と判断するのではなく、安全性能・耐久性・使用環境への適合度を併せて見極めることが欠かせません。

ランキングサイトやホームセンターの売れ筋表などは参考材料になりますが、ランキング上位のモデルが必ずしも全ての現場に最適とは限りません。ここでは、価格帯ごとに代表的な特徴や活用の目安を整理し、効率的な選び方のポイントを解説します。

エントリー帯(〜3,000円)は、DIYや軽作業、短時間の現場使用に向きます。

この価格帯では、先芯がスチール製でベーシックなデザインが多く、アウトソールも硬めで耐久性を確保しています。

ソールが薄い傾向があるため、長時間の立ち仕事にはクッション性の不足を感じることがある一方、軽作業や家庭用途では十分な安全性を確保できることが一般的です。

ミドル帯(3,000〜7,000円)は、最も市場が厚いレンジであり、日常的な現場作業に適した性能を持つモデルが集中します。JISやJSAAなどの規格表示が明確に付され、静電気対策や耐滑・耐油性を兼ね備えたモデルが多く、耐久性と価格のバランスが取れています。

特に、衝撃吸収性を高めたミッドソールや、抗菌防臭インソールを備えるなど、快適性にも配慮した設計が見られます。

ハイエンド帯(8,000円〜)は、専門職や長時間使用者向けのモデルが中心です。

カーボンファイバーやガラス繊維強化樹脂などの軽量先芯、EVAとPUを複合した多層ソール、耐熱・静電気帯電防止などの特殊機能を持つモデルも存在します。

国際規格EN ISO 20345では、耐衝撃性能(200ジュール)、耐圧縮性能、耐滑性などが数値基準で明示されており、これらに適合する製品は高い信頼性を備えます(出典:ISO 20345:2021 国際標準仕様)。

| 価格帯 | 主な用途 | チェックすべき仕様 |

|---|---|---|

| 〜3,000円 | DIY・軽作業・短時間使用 | 先芯素材・ソール耐滑性・最低限の耐久 |

| 3,000〜7,000円 | 一般現場・物流・建設補助 | 規格表示・耐油・静電・クッション性能 |

| 8,000円〜 | 高頻度使用・専門現場 | 軽量化・反発性・耐熱・国際規格準拠 |

ランキング情報を活用する際は、「評価が高い=万人向け」ではない点に注意が必要です。

レビューの多いモデルは、一般的な使用条件下で安定して評価を得やすいという傾向がありますが、油床・金属粉・静電環境・高温作業など特殊条件では性能差が顕著になります。

したがって、ランキングを出発点として複数候補をリスト化し、その中から現場条件に合わせて選ぶのが現実的です。

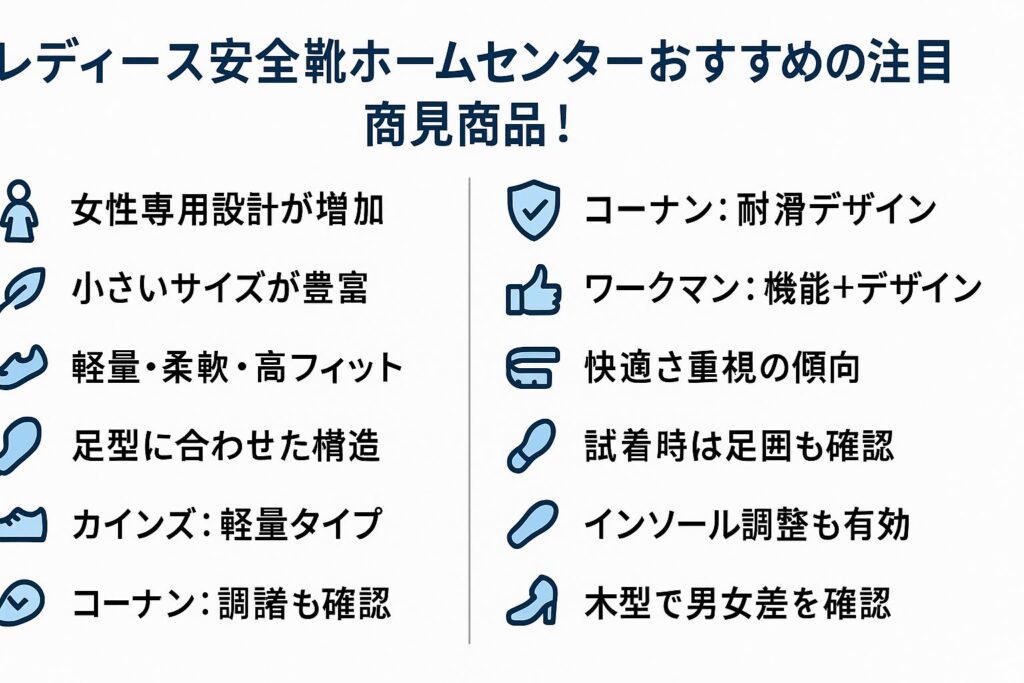

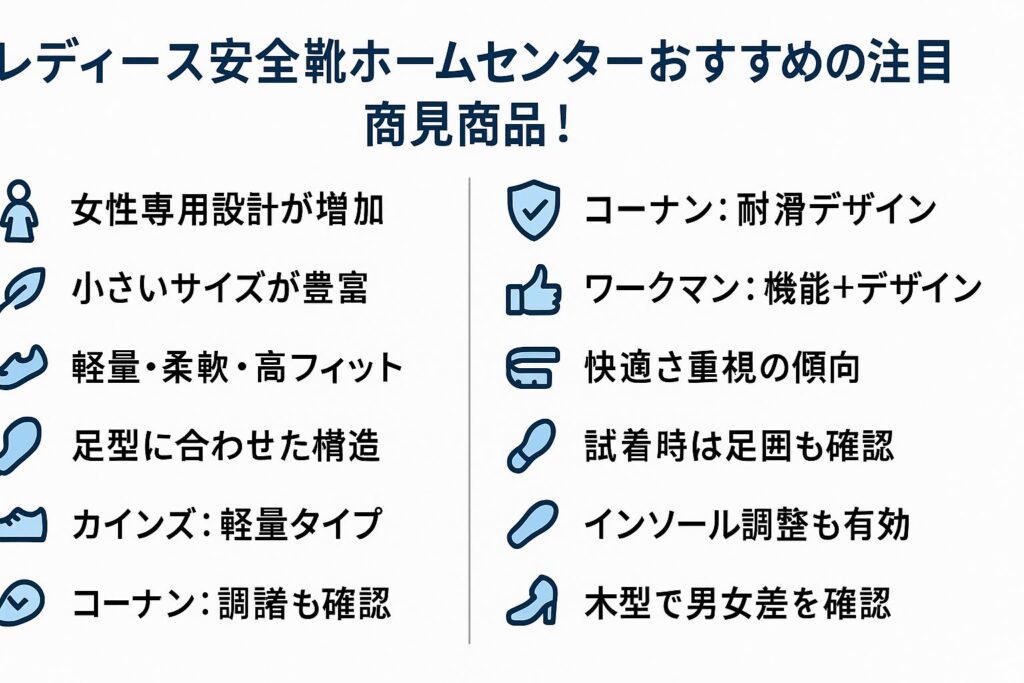

レディース安全靴ホームセンターおすすめの注目商品!

女性作業者の増加に伴い、レディース安全靴のラインナップは年々拡充しています。

かつては男性用サイズの小さいものを代用するケースが多く見られましたが、近年は女性の足型に合わせた専用木型(ラスト)を採用するモデルが増えています。

ホームセンター各社でも、22.0cmから25.0cm程度までのサイズ展開を揃えたレディース対応モデルが販売されています。

特徴としては、軽量化・柔軟性・フィット感の最適化が挙げられます。

女性の足は一般的に甲が低く足幅も狭いため、メンズモデルをそのまま履くと甲や踵の浮きが生じることがあります。

レディース専用設計の安全靴は、アッパー材のしなやかさや、踵カップの小径化によってホールド性を向上させ、屈曲時の違和感を軽減しています。

ホームセンター別では、カインズは軽量樹脂先芯を採用したスニーカータイプを中心に展開し、コーナンはカジュアルデザインの耐滑モデルを複数揃えています。

また、ワークマンの女性向けモデルは、デザイン性と機能性を両立した「FieldCore」シリーズが人気です。

いずれも、安全性よりも「快適さ」「軽さ」「通気性」を重視したモデルが多く、現場規定が許す範囲で導入される傾向があります。

フィッティング時は、足長(かかとからつま先まで)だけでなく、足囲(親指付け根と小指付け根の周径)も測定することが重要です。メーカーによっては同じ23.5cmでも足囲がE〜EEEまで差があります。試着時に「小指の当たり」「甲の浮き」「踵の抜け」を重点的に確認しましょう。加えて、女性用モデルの一部は中敷のアーチサポートが浅めの設計となっているため、土踏まずが高い人は交換用インソールを検討しても良いでしょう。

豆知識:同一デザインで男女兼用サイズ展開のあるモデルでは、足囲が「2E以上」ならメンズ木型、「E以下」ならレディース木型のことが多いです。公式サイズ表を確認すると、木型の違いを見分けられる場合があります。

ハイカットローカットどっちが良い?

ハイカットとローカットは、保護性と可動性という相反する要素をどちらに比重を置くかで選択が分かれます。ハイカットは足首までを覆うため、転倒時の捻挫防止や砂利・粉塵の侵入防止に優れています。

また、くるぶしを守るパッドが入っているモデルもあり、重量物を扱う現場や鉄骨・建設現場などでは安心感があります。

ただし、可動範囲がやや制限されるため、頻繁なしゃがみ動作や階段昇降を伴う環境では疲労を感じやすい場合もあります。

一方、ローカットは軽量で通気性が高く、足首の自由度が高いため、動き回る作業や物流・倉庫業務などに適しています。軽快に動ける反面、外的衝撃や異物侵入への防御力は低下します。ホームセンターの棚では、用途別の表示で「軽作業向け」「倉庫作業向け」「建設向け」などの区分が示されている場合があり、ラベルを見ることで用途を絞り込みやすくなります。

滑り性と安全性の関係

安全靴の耐滑性能は、床材・油・水・粉塵などの環境条件に大きく左右されます。

欧州規格EN ISO 20345では、SRA(セラミックタイル上の石鹸水)、SRB(スチール上のグリセリン)、SRC(両試験合格)という3区分で耐滑性能を示す基準が設けられています。

日本国内ではメーカー独自試験を行い、「耐滑底」「耐油底」として表記するケースが多く、摩擦係数値(0.3〜0.4以上)を基準にすることもあります。

試着時には、店舗の床で軽く滑らせて接地感を確認し、グリップが急に抜けるような感覚の有無を確かめましょう。

また、ハイカットモデルは構造上ソール厚が増す傾向があり、重心が高くなる点も留意が必要です。

体幹バランスが重要な環境では、ミドルカットを選ぶことで安定性と可動性を両立できます。一般的には、「保護重視ならハイカット」「動作重視ならローカット」という整理が実用的です。

安全靴通気性どうしたら快適になる?

安全靴の快適性を大きく左右するのが「通気性」と「湿度管理」です。現場では長時間の着用が前提となるため、内部の熱と汗をいかに逃がすかが足の健康に直結します。

特に夏場や屋外作業では、温度上昇による蒸れ・臭い・皮膚トラブルが発生しやすいため、通気性を確保する工夫が欠かせません。

ホームセンターでは、メッシュアッパー・通気孔付きソール・吸湿速乾ライニングなど、機能性素材を使用したモデルを実際に比較できる点が強みです。

アッパー(甲部分)の素材には、通気性を確保するための技術が多く取り入れられています。

代表的なのが、ナイロンメッシュや高通気合成皮革で、これらは空気を通しながらも粉塵の侵入をある程度防ぐバランス設計です。

メッシュタイプは空気循環が良く軽量ですが、火花や金属粉が多い現場では不適合となる場合があり、耐熱性を求める環境では合成皮革や天然皮革の方が適しています。

また、ライニング(内張り)は吸汗性と乾燥性に関わり、ポリエステル系ニットや抗菌防臭加工素材が一般的に採用されています。これらの素材は、長時間の作業で汗がこもりにくく、乾きが早いという特性を持ちます。

さらに、ソール構造にも通気性を高める仕組みがあります。通気孔を設けたエアソール構造や、中底にエアチャンネルを設けて湿気を逃すモデルもあり、歩行時の踏み込みで空気を排出・吸入する仕組みを利用しています。

この機構は特にローカットスニーカー型で採用が多く、倉庫作業や運搬業などで好まれています。

一方で、防水性は低下するため、屋外での雨天作業や粉塵の多い現場では適していません。

こうしたトレードオフを理解し、「通気性と防塵性のバランス」を環境ごとに最適化することが重要です。

また、インソールや靴下の素材選びも通気性の改善に大きく寄与します。

吸湿速乾性に優れたポリエステル混や竹繊維、シルク混ソックスを併用することで、内部の湿度を逃しやすくなります。

さらに、インソールに通気孔を設けたモデルや活性炭入りタイプを使えば、臭気や細菌の繁殖を抑制できます。

インソールは取り外し式であれば定期的な乾燥・交換が容易で、湿度による劣化を防げます。

安全靴は「安全性第一」で設計されていますが、快適性を犠牲にすると作業効率が低下し、結果的に安全性にも悪影響を及ぼします。通気性を高める工夫は、熱中症対策や疲労軽減にも直結します。

環境に応じて、夏季はメッシュ重視・冬季は防風重視と季節ごとにモデルを使い分けるのも合理的です。ホームセンターでは季節入れ替えの際に機能性モデルが入荷しやすく、春・秋のシーズン前に新商品を確認しておくと選択肢が広がります。

ポイント: 通気性を上げるほど防塵・防滴性は下がります。高温多湿の屋内ではメッシュ系、粉塵や水分の多い屋外では防滴系を優先し、作業内容に応じたバランスを選びましょう。安全靴の規格(JIS・JSAAなど)では、通気性は直接的な項目ではないものの、アッパー材や構造の選定が快適性と安全性の両立に寄与します(参考:労働安全衛生総合研究所(JNIOSH))。

安全靴ホームセンターおすすめのまとめ!

ホームセンターでの安全靴選びは、「試着によるフィット確認」と「用途に応じた機能選定」が最も重要なステップです。まずは実店舗でサイズ感・屈曲位置・先芯の当たりを確かめ、最適なモデルと型番を特定しましょう。

その後、同一モデルをネット通販でリピート購入することで、価格面でも効率面でも最適化が可能になります。

選定の基本は、安全規格・用途適合・快適性の三要素です。JISやJSAAの規格表示を確認し、耐滑・耐油・静電・耐熱など必要な機能を見極めましょう。

現場環境が多様化している現代では、「万能モデル」よりも「環境特化モデル」を選ぶ方が安全性も疲労軽減も高くなります。また、ハイカットは保護重視、ローカットは軽快さ重視という特徴を理解し、作業内容に合わせた選択が推奨されます。

ここがポイント

- 初回は店頭で試着してサイズ確定し同一型番を把握

- 以後は同一モデルをネット購入して時短とコスト最適化

- JIS・JSAAなど規格表示を公式情報で確認

- 用途に応じて作業区分や耐滑・静電機能を選択

- ハイカット=保護性、ローカット=可動性を基準に判断

- 通気性を高めると防滴性が下がるため環境に応じて調整

- カインズ・コーナン・ワークマンECで在庫と価格を比較

- 先芯素材・屈曲性・クッション性を必ず確認

- 軽量化と反発性のバランスで疲れにくさを確保

- レビューは傾向分析に使い、最終判断は試着で行う

- 返品・交換条件は店舗・ECで事前確認

- 踏抜き防止や静電対策は規格表示を参照

- ランキングは候補抽出に活用し、仕様比較で最終決定

- 定期点検と買い替え基準(ソール摩耗・先芯変形)を確認

安全靴は「安全」「快適」「経済性」の三拍子を揃えた選び方が理想です。ホームセンターでは、実際に触れて、履いて、確かめながら選ぶことができるため、初心者からベテランまで満足度の高い買い物が実現します。規格と実用性を両立した一足を見つけることが、日々の作業をより安全で快適なものにする第一歩です。

コメント