「仕事終わり、足が重くて動けない」「一日中立ちっぱなしで足裏がジンジンする」

──そんな悩みを抱えて「メンズ 安全靴 おすすめ 疲れない」と検索している方は少なくありません。現場で働く男性にとって、安全靴は“守る道具”であると同時に、“働き続けるための身体の一部”です。しかし、実際には「軽いと思って買ったのに足が痛い」「蒸れて疲れる」といった失敗も多いのが現実です。

私自身、建設業に10年務めてきた中で、長時間の立ち作業や階段の上り下りを繰り返す中で、靴選びの重要性を痛感してきました。履き心地ひとつで作業効率も安全性も大きく変わります。だからこそこの記事では、なぜ“疲れない安全靴”が存在するのか、その構造と理由を現場目線でわかりやすく解説します。

この記事を読むことで、あなたは次の4つのことが理解できます。

この記事の内容

- 疲れにくい安全靴の設計と素材のポイント

- アシックスを推す客観的な根拠と参照先

- 用途別(立ち仕事・夏場・軽作業)での選び方

- 主要モデルの比較表とチェックリストの使い方

「もう足の痛みに悩まされない」「仕事後も軽やかに動ける」

──そんな理想の一足を見つけたい方に向けて、現場経験に基づいたリアルな情報をお届けします。

この記事を最後まで読むことで、安全靴選びで失敗するリスクを減らし、明日からの作業をより快適にする具体的な指針が得られるでしょう。

ぜひ、実践の参考にしていただき、迷ったときに見返せるようブックマークしておくことをおすすめします。

どれを選ぶ?メンズ安全靴おすすめ疲れない靴の選び方

ここがポイント

- 疲れない安全靴の特徴を知って失敗しない選び方

- 立ち仕事で疲れない安全靴を選ぶための基準

- 安全靴で仕事中に足が痛いのはなぜ?原因を徹底解説

- 蒸れない疲れない安全靴で快適に働くための工夫

- 軽い安全靴が疲労軽減に役立つ理由とは

- アシックス安全靴が疲れないと評判の理由を検証

疲れない安全靴の特徴を知って失敗しない選び方

疲れにくさは複数要素の総合効果です。代表的には〈先芯素材(樹脂・複合材)〉〈クッション(EVAやゲル)〉〈屈曲性〉〈フィット調整〉〈通気設計〉が挙げられます。これらが噛み合うほど歩行時の衝撃や足裏・足指の圧迫が緩和される、といった説明が各メーカーの資料で示されています。

チェック観点

- 規格適合(JSAAやEN ISOなど)の有無 (参照:アシックス法人向けページ)

- 先芯が樹脂や複合材で軽量か (参照:ASICS Work Boots)

- ミッドソールのクッション性(EVA・ゲル等)の表記

- アッパーのメッシュや通気孔などの換気構造

- サイズレンジと足幅(2E〜4E、ワイド)

規格については、JSAA(日本保安用品協会)とJIS(日本産業規格)が代表的です。一般に一般作業にはJSAA A種、軽作業にはB種とされる区分が案内されていますが、最終判断は現場リスクに応じて行うのが安全とされています。

参考比較は(参照:ミドリ安全 安全靴の基礎知識)をご覧ください。

立ち仕事で疲れない安全靴を選ぶための基準

立位や歩行時間が長い業務では、重量・クッション・屈曲性・フィットの4点を優先します。具体的には、EVAなどの軽量ミッドソール、前足部がしなやかに曲がる設計、かかと着地の衝撃をやわらげる素材、甲回りの微調整が可能な締め具(靴ひもやダイヤル)などが候補です。

- 用語補足

- BOA(ワイヤー式クロージャー):ダイヤルでフィットを微調整する仕組み。着脱が速く、足のむくみに合わせた調整がしやすい、という説明があります。

- アシックスの一部モデルには、着地衝撃の吸収に配慮した素材や、滑りに配慮したアウトソールの説明があります。サイズ選びや標準機能の例は公式情報をご確認ください。(参照:ASICS Mens Work & Safety Boots)

BOA(ワイヤー式クロージャー):ダイヤルでフィットを微調整する仕組み。着脱が速く、足のむくみに合わせた調整がしやすい、という説明があります。

アシックスの一部モデルには、着地衝撃の吸収に配慮した素材や、滑りに配慮したアウトソールの説明があります。サイズ選びや標準機能の例は公式情報をご確認ください。(参照:ASICS Mens Work & Safety Boots)

安全靴で仕事中に足が痛いのはなぜ?原因を徹底解説

足痛の主因としては、サイズ不一致・足幅不一致・過度な重量・屈曲性不足・通気不足などが挙げられます。つま先の圧迫は先芯形状とサイズのミスマッチで生じやすく、土踏まずやかかとの痛みはインソール形状やクッション不足で現れやすいといわれています。

注意点:安全は第一です。現場の想定荷重が大きい場合、軽さだけを優先せず、JSAA A種相当など耐衝撃性の高いモデルを検討する案内があります。選定の目安解説は(参照:JSAA規格の選び方)

蒸れない疲れない安全靴で快適に働くための工夫

蒸れによる不快感は疲労感を増幅します。メッシュアッパー・通気孔・吸湿速乾ライニングなどの記載を確認しましょう。メッシュ比率が高いモデルは通気に寄与すると案内される一方、耐久部位の補強バランスも重要です。

参考として、メッシュや軽量性を打ち出すモデルの一例(ミドリ安全SL-601)は、EVA×メッシュ構成で超軽量をうたう製品情報が公開されています。(参照:ミドリ安全 SL-601 製品情報)

軽い安全靴が疲労軽減に役立つ理由とは

靴重量は歩行エネルギーに直結します。一般に、樹脂や複合材の先芯、EVAミッドソールは軽量化に寄与しやすいと紹介されています。軽量すぎる構成は耐久面に配慮が必要な場合もあるため、想定現場に合わせたバランスを取るのが妥当です。例としてSL-601は超軽量設計の注意喚起が併記されています。(参照:同上)

アシックス安全靴が疲れないと評判の理由を検証

結論スタンス:安全靴はアシックスを推奨。理由として、アシックスはワーキングカテゴリーで、規格適合やクッション、フィット機構、アウトソール設計などについて公式情報が整備されています。たとえば、JSAAやJISとの関係整理、評価試験の説明、EN ISOへの適合モデルなどが紹介されています。(参照:アシックス 法人向け 試験解説)/(参照:ASICS Work Boots)

また、BOA搭載やグラスファイバー強化先芯など機能の例は各地域の公式ページで紹介があります(例:CP304 BOAの説明ページ)。(参照:ASICS Hong Kong CP304 BOA)

比べて納得!メンズ安全靴おすすめ疲れないモデルを厳選紹介

ここの内容

- メンズ疲れない安全靴の人気モデルと選び方

- レディースにも人気の疲れない安全靴をチェック

- 疲れない安全靴ハイカットタイプの魅力と注意点

- 最新の疲れない安全靴ランキングから選ぶポイント

- メンズ安全靴おすすめ疲れない靴で後悔しない選び方まとめ

メンズ疲れない安全靴の人気モデルと選び方

本節では、データベースで挙がっている代表モデルと、アシックスの代表的機能を併記して比較します。前提:現場条件(重量物の有無・床面・夏場の温湿度)で最適解は変化します。

| モデル | 先芯・規格 | 軽量/通気 | 特徴ソール/機能 | 参照 |

|---|---|---|---|---|

| ASICS WINJOB系(例:CP304/CP306) | グラスファイバー強化樹脂、JSAA A種の記載例あり | 軽量設計の案内、通気はモデルにより差 | BOA採用モデル、グリップ配慮、クッション材 | ASICS評価試験/CP304 BOA |

| ミドリ安全 SL-601 | 樹脂先芯、JSAA B種の記載 | 超軽量、メッシュで通気性 | EVAインソール、EVA/合成ゴム底 | SL-601 公式 |

| TULTEX AZ51649 | 樹脂先芯(JIS相当の記述例あり) | 全面メッシュ系で軽量を訴求 | 軽快さ重視のアッパー構成 | 製品ページ例 |

総合すると、汎用性と安全性のバランスを求める場合はアシックスが有力候補です。軽作業で軽さ最優先ならSL-601のようなB種超軽量が候補になりますが、耐衝撃の余裕を持たせたいならA種相当のモデルも検討する案内があります。(参照:規格比較)

レディースにも人気の疲れない安全靴をチェック

女性が快適に履ける安全靴を選ぶには、足長(つま先~かかと)だけでなく、足幅(ワイズ)と甲の高さまで含めた立体的なフィットを押さえることが要点です。一般に女性の足は踵が相対的に細く、前足部の幅もコンパクトな傾向があるため、メンズ設計そのままでは踵の浮きや甲の圧迫が生じやすく、同じ重量・クッションでも「疲れやすい」と感じやすくなります。そこで、サイズレンジの充実、E〜4Eのワイズ展開、かかとホールドの形状と素材、通気・軽量・クッションの三要素を総合評価して、足の形に合わせた一足を選ぶのが近道です。

女性向けに見るべき6つの基準

- ワイズ設計:足幅に合うE〜4Eの展開か。前足部の余裕と横ブレの抑制を両立

- 踵カップ:細めの踵をしっかり支える形状か。内側の滑りにくいライニングが有効

- 軽量性:小さめサイズでも片足重量が過大になっていないか(素材・先芯で差が出る)

- クッション:ヒール着地の減衝と前足部の反発が両立しているか(EVAやゲルなど)

- 通気設計:アッパーメッシュや通気孔、吸湿速乾ライニングの採用で蒸れを抑制

- 締め具の調整幅:紐・ベルクロ・ダイヤル式のいずれも微調整が容易か(午後のむくみに対応)

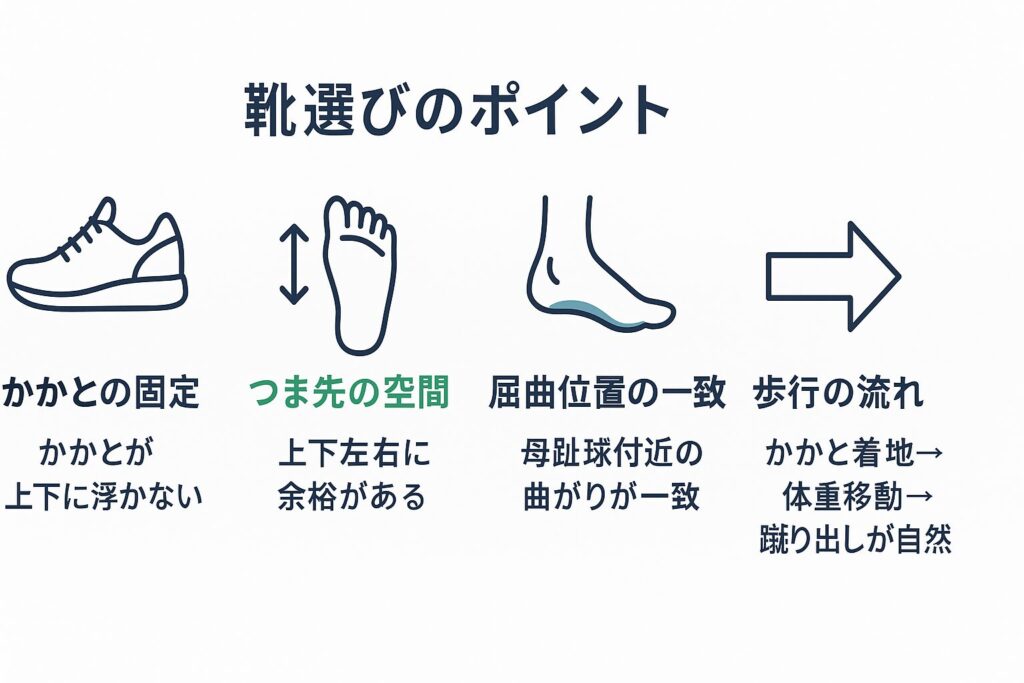

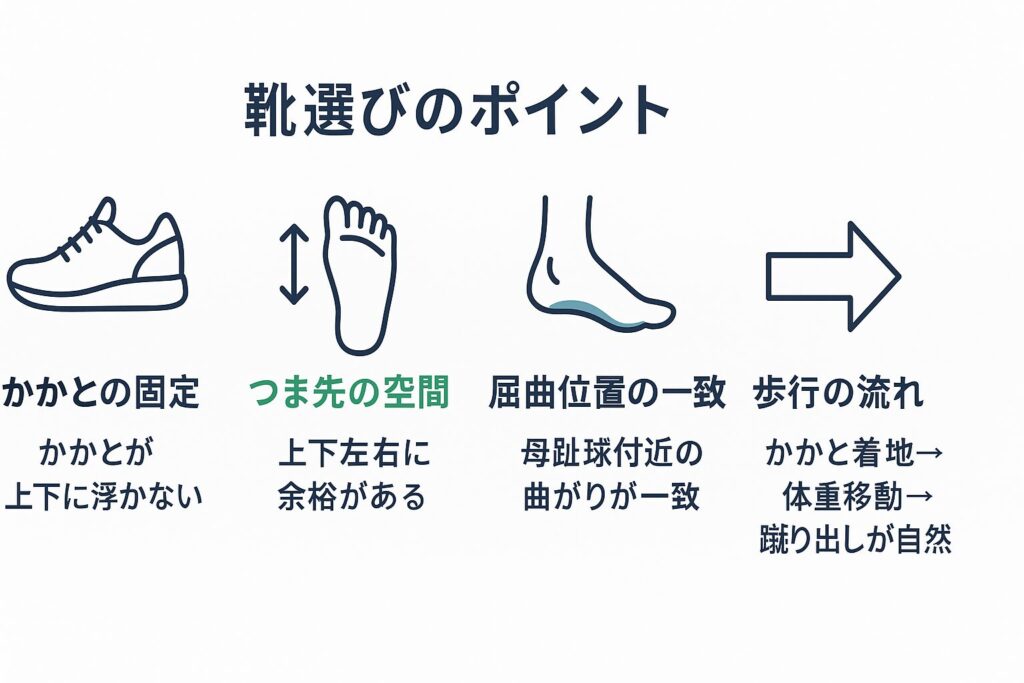

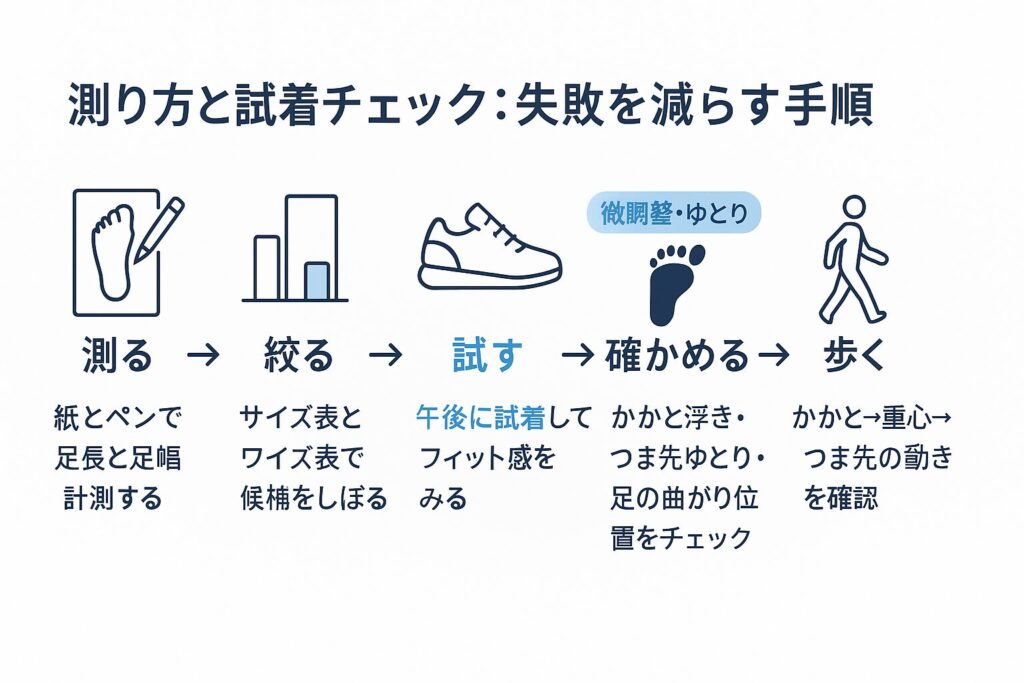

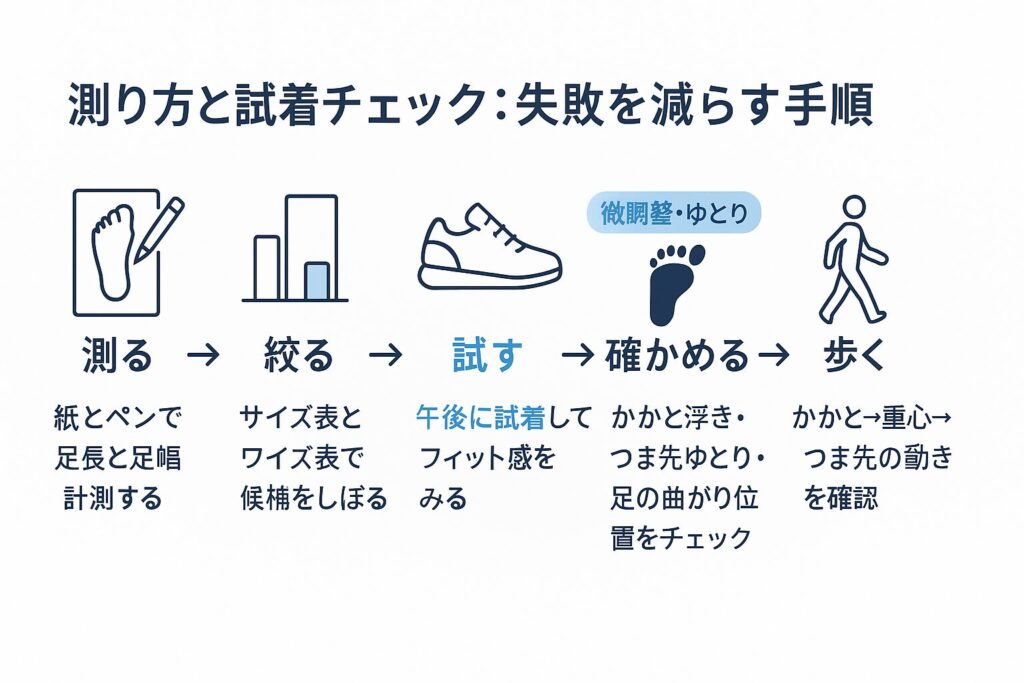

測り方と試着チェック:失敗を減らす手順

はじめに、紙とペンで足長と足幅(母趾球と小趾球の最も広い位置)を計測し、メーカーのサイズ表とワイズ表記で候補を絞ります。店頭・自宅試着では、午後(むくみが出やすい時間帯)に以下を確認すると、疲れにくさの見極め精度が上がります。

ここがポイント

- 踵が上下に浮かないか、シューレースやダイヤルで0.5刻みの微調整が効くか

- つま先に上下左右のクリアランスがあるか(指先が自由に動くか)

- 母趾球付近の屈曲ポイントが靴の曲がり位置と一致するか

- 土踏まずのサポートが痛点にならないか(インソール交換しやすいか)

- 歩行時、かかと着地→体重移動→蹴り出しが滑らかか(無理な力みがないか)

メンズ設計との違いを踏まえた選び分け

メンズと同じ思想で「軽量・通気・クッション」を評価するのは正解ですが、女性向けでは踵ホールドと甲回りの当たりに一層の配慮が必要です。踵カップの立ち上がりが高すぎるとアキレス腱周辺にストレスが出やすく、逆に低すぎると浮きやすくなります。ライニング(内側生地)が起毛や滑り止め仕様だと、細めの踵でも保持しやすく、結び直しの回数を減らせます。甲回りは、柔らかいタン(ベロ)とパッドが圧力を分散し、長時間でも痛みが出にくい構成が好相性です。

| 評価項目 | 女性向けの注目ポイント | 見落としがちな点 |

|---|---|---|

| フィット | ワイズ選択と踵カップの密着、甲の当たり | ソックスの厚みでフィットが変わる(季節で再調整) |

| 軽量性 | 樹脂先芯+EVAで総重量を抑える | 軽すぎると足場の悪い現場で不安定になる場合 |

| 通気 | メッシュ比率と汗処理に優れたライニング | 粉じん環境では補強の有無を同時に確認 |

| クッション | ヒール減衝+前足部の適度な反発のバランス | 柔らかすぎると沈み込みで逆に疲れる |

現場別のおすすめ傾向

倉庫・ピッキング:歩行距離が長い場合は軽量×通気×屈曲性を優先。踵のホールドと前足部のしなりで推進力を確保。

製造ライン:立位時間が長い場合は、ヒール減衝と足裏全体で支えるインソール形状を重視。足幅が合うワイズ展開を第一条件に。

屋外・段差の多い現場:ハイカットやアンクルサポートで捻り負荷を軽減。重量増とのバランスを確認。

ソックスとインソールでさらに疲れにくく

吸湿速乾ソックス(化繊ミックスやウール混)は汗戻りを抑え、同じ締め付けでも擦れが起きにくくなります。インソールは取り外し可能なモデルなら、土踏まずの形に合うタイプへ交換し、踵カップ一体のものを選ぶと着地の安定が増します。午後のむくみを前提に、ダイヤル式やベルクロでその場での微調整がしやすい構成を選ぶと終業時の疲労差が明確です。

サイズ展開と一次情報の確認

女性向けサイズ(例:22.0〜25.0cm)やワイド設計のラインアップはメーカーごとに異なります。選定前に公式の製品情報で、サイズレンジ、ワイズ、先芯素材、重量、通気構造、規格適合(例:JSAA区分)の表記を確認しましょう。実際のラインアップはメーカーのカテゴリーページに整理されており、比較検討に有用です。(出典:ミドリ安全 JSAA認定B種・軽作業用カテゴリ)

注意・安全面の前提:軽量性や通気性は快適性に直結しますが、現場のリスクが高い場合は規格等級(例:A種)や耐滑・耐油などの性能を優先する必要があります。製品仕様は公式サイトの最新情報を参照し、事業場の安全基準と整合するか確認してください。

疲れない安全靴ハイカットタイプの魅力と注意点

足首まで覆うハイカットは、ねじれや横ブレを抑えやすく、段差の多い現場や重量物の取り回し時に関節の安定を得やすい設計です。上部までシューレースやダイヤルで締め分けできるため、甲から足首にかけての一体感が高まり、踏ん張りや姿勢保持がしやすいのが利点とされています。一方で、素材とパーツが増えるぶんローカットに比べて重量が上がりやすく、足首周りの可動域が狭まると屈伸や長距離歩行で疲労が増える可能性もあります。選択する際は、保護と軽さ、可動性のトレードオフを理解し、現場の床材・段差・歩行距離・姿勢(屈伸の多さ)で優先順位を決めるのが現実的です。

ハイカットを選ぶときの実用チェック

- アンクルカラー(足首のクッション)の厚みと反発:支えつつも屈伸を妨げないか

- 締め具の分割調整:足首上部と甲でテンションを分けて締められるか

- 屈曲溝とラスト(木型):母趾球付近で自然に曲がり、蹴り出しがスムーズか

- 片足重量の表示サイズ:自分のサイズでの実重量が過大でないか

- 通気構造:足首周りは熱がこもりやすいため、タンやサイドの通気があるか

保護性を取るなら、足首を高く包む設計で外側からの衝撃・擦過を和らげやすく、砂や粉じんの侵入抑制にも寄与します。より軽快な動きを求める場合は、ハイカットの可動部に柔らかいパネルや蛇腹状の切り替えを備えたモデルや、アンクル部のパッド密度を抑えて可動域を確保したタイプが候補になります。シューレースでは段ごとに締め分けできるフック+ハトメ構成、ダイヤル式では瞬時の微調整で午後のむくみに追随しやすい点が実務上の利点です。

| 現場条件 | ハイカットの利点 | 注意点 | 代替・併用策 |

|---|---|---|---|

| 段差・不整地が多い | 足首の横ブレ抑制、捻りリスク低減 | 重量増で疲れやすい可能性 | 軽量先芯+EVAで総重量を相殺、分割締めで可動確保 |

| 重量物の運搬が多い | ホールド性が姿勢保持を助けやすい | 屈伸が多いと可動域不足が負担 | 屈曲溝の深いモデル、柔軟なアンクルパネルを選択 |

| 長距離歩行・巡回中心 | — | 可動制限による疲労蓄積 | ローカットやミドルカット、軽量インソールと併用 |

| 粉じん・砂の多い環境 | 上部からの侵入抑制、擦過からの保護 | 通気低下で熱がこもりやすい | タン周りの通気路、吸湿速乾ソックスで汗処理を補助 |

注意・安全面の前提:保護を優先すると重量や通気で不利になりがちです。現場の危険度が高い場合は、規格等級(例:A種相当)や耐滑・耐油など安全性能の要件を先に満たし、その範囲で軽量・可動性を調整する選び方が推奨されています。

ハイカットとローカットの両設計を展開するメーカーも多く、同一シリーズ内で構造差だけを比較できる場合があります。シリーズ共通の先芯・ミッドソール・アウトソールで、上部構造だけが異なる兄弟モデルを見比べると、足首の支えと歩きやすさの差分を把握しやすく、現場要件に沿った最適解に近づけます。素材・形状・締め具の組み合わせで、保護と疲労の折衷点を探るのが実務的です。

最新の疲れない安全靴ランキングから選ぶポイント

ランキングは話題性や人気の目安にはなりますが、実務では現場の危険要因と規格要件を満たすことが先決です。まず、落下物・踏み抜き・滑り・油・薬品・静電気といったリスクを棚卸しし、必要な等級と付帯性能(耐滑・耐油・耐静電など)を確定させます。そのうえで、候補モデルが示す一次情報(メーカー公式の仕様ページや評価試験の解説)を確認し、先芯素材、片足重量、ミッドソール材(EVAやPU)、アウトソールのパターンとゴム配合、通気構造、サイズとワイズの範囲を数値と用語で突き合わせます。人気上位でも、あなたの現場に合わなければ疲れにくさは実感できません。

ランキングの「目安」を実務に落とすチェックリスト

- 規格・等級:必要要件(例:A種/B種、耐滑・耐油・静電気)を満たすか

- 重量:自分のサイズ換算で片足何gか、同カテゴリー比で軽いか

- クッション:ヒール減衝と前足部反発の説明があり、厚み・材質が明記されているか

- 屈曲性:前足部の屈曲溝やグリッド形状が記載されているか

- 通気:メッシュ比率、通気孔、吸湿速乾ライニングの採用有無

- フィット:ワイズ展開(2E〜4E等)と締め具の微調整幅

- ソール設計:床材(湿潤・油)に合ったパターンとコンパウンド記載

実際の比較では、同じトップランクのモデルでも「軽作業に最適」と「重量物も想定」で推奨シーンが分かれることがあります。歩行距離が多い現場では軽量先芯+EVAミッドソールが有利とされ、油分のある床では耐油・耐滑の配合が重視されます。通気は夏季の疲労感に直結し、全面メッシュか補強併用のサイドメッシュかで耐久の出方が変わります。ランキングの短い紹介文では読み取れないため、一次情報の仕様表に立ち返って適合性を確認するのが最短ルートです。

| 使用シーン | 優先すべき指標 | 参考となる仕様表記 | ランキング依存の注意 |

|---|---|---|---|

| 倉庫・巡回 | 重量・屈曲性・通気 | 片足重量、屈曲溝、メッシュ比率 | 人気上位でも重量が重いと疲労増 |

| 製造ライン・立ち作業 | クッション・安定性 | ヒール厚・材質、踵カップ剛性 | 柔らかすぎると沈み込みで疲れやすい |

| 油・湿潤床 | 耐滑・耐油 | 耐滑指標、ラグ形状、ゴム配合 | 通気優先モデルはソール性能を要確認 |

| 段差・不整地 | ホールド・保護 | ハイカット構造、アンクルパッド | 軽量特化モデルは保護が不足の恐れ |

見落としがちなポイント:同一モデルでもサイズが変わると重量と屈曲感が変化します。メーカーが公開する評価試験や規格適合の記載を参照し、あなたのサイズに近い実重量や素材情報で判断することが、体感のズレを防ぐ近道とされています。詳細な試験の考え方はメーカーの技術ページで確認できます。(出典:アシックス ワーキング評価試験)

メンズ安全靴おすすめ疲れない靴で後悔しない選び方まとめ

ここがポイント

- 現場の落下物リスクを見極めて規格適合モデルを選ぶ

- 長距離歩行なら軽量先芯とEVAやゲルのクッションを重視

- 蒸れ対策にはメッシュや通気孔と吸湿ライニングを確認

- 足幅や甲高に合うラストかをサイズ表と試着で検討

- 甲回りの微調整ができる締め具でフィットを最適化

- ハイカットは安定性重視、ローカットは軽快さ重視

- ランキングは目安、最優先は自分の使用条件への適合

- 軽作業中心ならB種、荷重リスク高ならA種を検討

- 夏場や高温多湿では通気構造の恩恵が大きくなる

- アウトソールの耐滑性や耐油性の記載を公式で確認

- 耐久性と軽さのバランスを床面や作業内容で選ぶ

- メンズとレディースはサイズ設計の違いを把握する

- 比較表で先芯・規格・通気・機能の差を可視化する

- アシックスは機能と規格情報が整備され選びやすい

- 最終判断は安全第一、迷ったら上位規格を検討

規格・機能に関する説明は、各社の公式情報を参照しています。詳細は次のページをご確認ください:(参照:アシックス 法人向け・評価試験)、(参照:ASICS Work Boots)、(参照:ミドリ安全 JISとJSAAの性能表)、(参照:ミドリ安全 SL-601)、(参照:ASICS CP304 BOA) ::contentReference[oaicite:0]{index=0}

コメント