読みたいところへジャンプできるよ!

この記事で解決できる悩み

この記事では年収が低いと勘違いされている建設コンサルタントに高収入で転職できる方法を紹介します。

悩むアザラシ

悩むアザラシとはいっても年収って本当にあがるのかな?

そんな時に強い味方になってくれるのが転職エージェントです。たくさんある建設業の転職エージェントの中でも特におすすめなのが>>>Reエージェントです

「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!

まずは話を聞いてみることから始めてみてください。

✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る

建設コンサルタント年収は本当に低いのか?

- 年収の“平均値”と“中央値”って何が違うの?

- 実際の平均値と中央値はどれくらい?

- 年代別に見るリアルな年収の違い

- 地域でこんなに差が?都市vs地方の年収格差

- 経験年数でどう変わる?年収アップのタイミング

- 初任給は安い?それとも意外と高い?

年収の“平均値”と“中央値”って何が違うの?

建設コンサルタントの年収について調べると、「平均年収500万〜630万円前後」といった数字をよく目にします。でも、この「平均」という言葉だけでは、本当の収入のイメージはつかみにくいものですよね。

ここで重要なのが、「平均値」と「中央値」の違いです。

- 平均値は、すべての年収を足して人数で割った金額。

- 中央値は、全員の年収を高い順または低い順に並べたときの“真ん中”の金額です。

建設コンサルタントの場合、平均年収は600万円を超えることもありますが、実際に“感覚的に近い”のは中央値のほう。中央値はおよそ535万円。

半分以上の人がそれ以上の収入を得ているじゃん・・・

「建設コンサルタントは年収が低い」と思われがちですが、こうして実態を知ると、イメージとはずいぶん違いますよね。むしろ、建設業界の中ではホワイトな職種であり、収入面でも安定しやすいのが特徴なんです。

実際の平均値と中央値はどれくらい?

平均年収や中央値に注目しながら、建設コンサルタントの収入の実態を、ご紹介していきますね。

平均年収は500万円〜630万円前後

中央値は535万円

中央値というのは、すべての年収を高い順から低い順に並べたとき、ちょうど真ん中に位置する金額のこと。

一部の高年収の人に引き上げられた“平均”とは違い、より実感に近い数字として参考にされることが多いんですよ。

この中央値が500万円を超えているということは、多くの建設コンサルタントが、比較的高めの収入を得ていると言えるでしょう。

決して「年収が低い仕事」という印象は持たなくても大丈夫です。

一方で、同じ建設業界に属する ゼネコンの施工管理職 や 設計職 と比べると、会社の規模や担当するプロジェクトの種類によって年収に差が出ることもあります。

特に大手の建設コンサルタント会社になると、年収700万〜900万円 といった高水準も珍しくないんです。

このように、建設コンサルタントの年収には幅がありますが、全体的には日本の平均年収(約436万円)を上回る水準にあるといえるでしょう。

ネットなどで「建設コンサルタントは年収が低い」といった声を見ることがあるかもしれませんが、それは一部のケースに過ぎないかもしれませんね。

実際には、働く企業の規模やポジション、経験年数によって、十分な収入が期待できる職業といえるのではないでしょうか。

年代別に見るリアルな年収の違い

年収を考えるうえで、年齢との関係ってとても大切ですよね。

特にこれから建設コンサルタントとして働こうと考えている方にとっては、将来的にどのくらいの収入が見込めるのかを知っておくと、キャリアプランも立てやすくなると思います。

| 年代 | 平均年収 | 特徴・キャリア段階 |

|---|---|---|

| 20代 | 約400万円 | 新卒・第二新卒などキャリア初期。専門性のある職種で安定した初任給が見込める。 |

| 30代 | 約530万円 | 業務範囲が広がり、プロジェクトや顧客対応なども担当。資格取得や実績で収入アップが見込める。 |

| 40代 | 約650万円 | チームリーダーや若手育成など責任が増える立場に。収入にも反映されやすい。 |

| 50代 | 約750万円 | 役職者や技術統括として組織を支える立場に。大手や公共事業中心の企業では800万円超も可能。 |

このように見てみると、建設コンサルタントという仕事は、経験を重ねるごとに着実に年収が上がっていく職種だといえそうですね。

急激に収入が伸びることは少ないかもしれませんが、コツコツとキャリアを積み上げることで安定した収入が得られるお仕事なんです。

じっくりと時間をかけて、自分の専門性を育てていける。

それが、建設コンサルタントの魅力のひとつといえるでしょう。

地域でこんなに差が?都市vs地方の年収格差

建設コンサルタントとして働くうえで、勤務地によって年収に差が出ることがあるのをご存じですか?

地域ごとの業務量やプロジェクトの規模、受注の内容などが異なるため、年収には意外と大きな地域差があるんですよ。

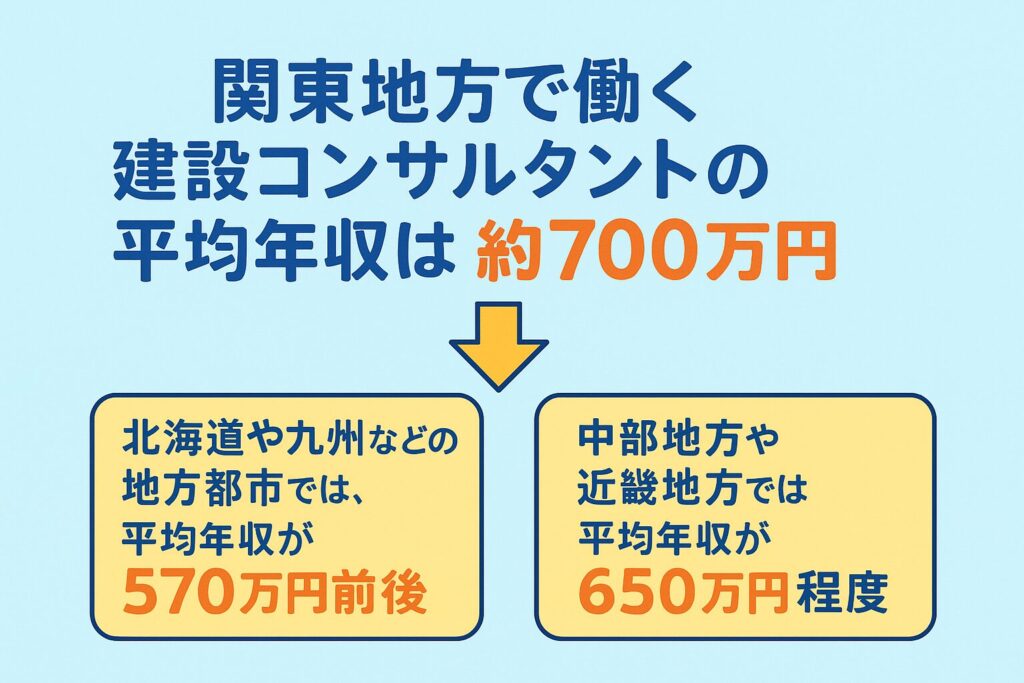

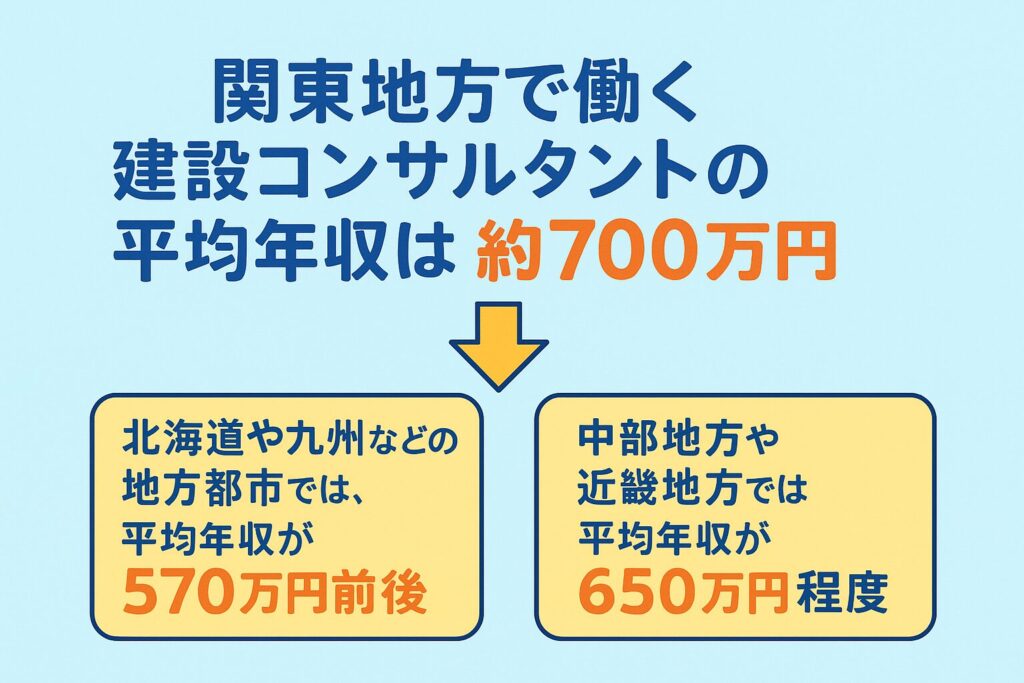

たとえば、関東地方で働く建設コンサルタントの平均年収は約700万円とされており、全国の中でもトップクラスの水準となっています。

特に東京都内では、再開発やインフラ整備の案件が集中しており、専門性の高い業務を任される機会も多いため、それに応じて報酬も高くなる傾向があるんですね。

一方で、北海道や九州などの地方都市では、平均年収が570万円前後とされています。

関東と比べると、100万円以上の差が生じることもあり得ますが、それには理由があります。

地方では、プロジェクトの数や規模が比較的小さいことに加えて、発注元である自治体の予算にも限りがあることが関係しています。

また、地方では中小規模の建設コンサルタント会社が多いため、企業の収益構造や報酬体系そのものが異なることも、年収に影響を与えているんですよ。

ちなみに、中部地方や近畿地方では平均年収が650万円程度といわれており、全国平均を少し上回る水準です。

大都市を抱えるこれらのエリアでは、都市計画やインフラの維持更新といった大きな仕事が継続的にあるため、安定した収入が見込める傾向にあります。

このように、建設コンサルタントの年収は「どこで働くか」によって、思っている以上に違いが出てくるものなんですね。

だからこそ、就職や転職を考えるときには、地域ごとの給与相場や仕事内容をしっかりチェックしておくことが大切なんです。

ただ、地方で働く場合でも安心してください。

企業によっては、出張手当や地域加算手当などを設けて、都市部との収入差をカバーしていることもあります。

ですので、単純に「年収の数字」だけで比較するのではなく、福利厚生やライフスタイルとのバランスも含めて、総合的に判断することが、後悔しない選択につながるはずです。

働く場所を選ぶというのは、とても大切なライフイベントのひとつですよね。

自分に合った場所で、納得のいく働き方ができるといいですね。

経験年数でどう変わる?年収アップのタイミング

建設コンサルタントの仕事では、経験年数が年収に大きく影響することがよくあります。

とはいえ、単に長く働けば自然と給与が上がる、というわけではないんですよ。

その理由は、経験を重ねることで任される仕事の質や責任が大きくなるからなんです。

年数だけではなく、そこにどんなスキルや実績を積み重ねたかが、大きなポイントになるんですね。

たとえば、入社して1〜2年目の頃は、先輩社員のサポートに回ることが多いです。

書類作成や資料の取りまとめなど、プロジェクトの中でも基礎的な部分を担当することが一般的です。

この段階では、まだ責任の重い仕事を任されることは少なく、年収も400万円前後でスタートするケースが多いようです。

でも、3年目くらいからは少しずつ変化が見えてきます。

担当する範囲が広がり、プロジェクトを任されたり、お客様とのやり取りを任されることも増えてきます。

この頃になると、年収が500万円台に届く人も出てくるんですよ。

さらに、技術士やRCCMなどの資格を取得することで、さらに収入アップが見込めるようになります。

資格は単なる“肩書き”ではなく、実際に扱える案件の幅が広がるため、評価や役職にもつながっていきます。

だいたい5〜10年の経験を積んだ30代の頃には、600万円台に到達する人が多くなります。

そして、10年を超えると、管理職やチームリーダー的な立場になり、700万円以上を目指せる場合もあります。

特に大手企業では、評価制度や昇給の仕組みが明確に整っていることが多いので、努力がきちんと報酬に反映されやすい環境といえるでしょう。

ただし、ここで一つ気をつけたいのが、「年数だけでは収入は上がらない」ということです。

スキルや専門性の向上、資格取得などが伴っていなければ、昇進や昇給が停滞することもあるんですよ。

だからこそ、年齢や経験だけに頼るのではなく、自分自身の成長を意識したキャリア設計がとても大切なんです。

地道な積み重ねが、やがて大きな成果に変わっていく。

建設コンサルタントという仕事は、そんな長い目で見たキャリアを築いていける職種と言えるでしょうね。

初任給は安い?それとも意外と高い?

建設コンサルタントというお仕事に興味を持ったとき、

「最初の給料ってどのくらいなんだろう?」と気になる方は多いですよね。

初任給は就職後の生活にも直結するものなので、しっかり把握しておきたいところです。

建設コンサルタントの初任給は、企業の規模や地域によって多少ばらつきがあるものの、

一般的には月額22万円〜25万円程度が目安とされています。

これを年収に換算すると、おおよそ350万〜400万円程度になります。

日本全体の新卒初任給の平均と比べると、やや高めの水準といえるでしょう。

特にこの業界では、理系の学生や大学院を修了した方が多く就職しています。

技術職としての採用が中心になるため、初任給も文系職種より若干高めに設定されていることが多いんですよ。

また、大手企業では住宅手当や資格手当、残業手当などの福利厚生が充実していることもあります。

そういった手当を含めると、実質的な年収が420万円前後になるケースもあるんです。

ただし、人によっては「建設業界だから、もっと高いと思っていた」という印象を持つこともあるようですね。

土木やインフラというスケールの大きな仕事に携わる分、報酬も大きいはず…と想像される方もいらっしゃるかもしれません。

でも安心してください。建設コンサルタントは経験や資格の取得によって年収が着実に伸びていく業界です。

初任給の金額だけを見て「低いかな」と感じても、数年後にはスキルアップや昇進によって、大きく変わっていく可能性がありますよ。

ですので、最初の給与額だけにとらわれすぎず、自分がどんなキャリアを描けそうか、どう成長できるかにも目を向けてみてくださいね。

将来の伸びしろを考えると、「建設コンサルタントの初任給は、思ったよりも高いかもしれない」と感じられるかもしれません。

焦らず、じっくり成長していきましょうね。

建設コンサルタント年収低いと感じる理由とその真相

- 「やめとけ」と言われる理由はどこにある?

- 技術士資格で年収はここまで上がる!

- 男女で年収に差はある?実態をチェック

- 施工管理・設計・営業と比べて稼げる?

- 残業多めでも稼げる?働き方と年収のバランス

- 年収以外に注目!福利厚生や働きやすさは?

- 昇給・昇進で年収はどう上がる?儲かる働き方とは

「やめとけ」と言われる理由はどこにある?

建設コンサルタントというお仕事について調べていると、

ときどき「やめとけ」といった少し強めの言葉を目にすることがありますよね。

こうした意見には、実際の仕事内容や働く環境の中にある“厳しさ”が背景にあることも多いんです。

これからこの職種を目指そうとしている方にとっては、気になる部分かもしれませんね。

まず一つ目に挙げられるのが、業務量の多さです。

建設コンサルタントは、計画・設計・報告書の作成や発注者対応など、幅広い業務を担うお仕事です。

しかも、複数のプロジェクトを同時並行で担当するのが一般的。

納期が厳しい案件もあり、残業や休日出勤が発生することも少なくありません。

さらに、精神的な負担が大きいという声もあります。

なぜかというと、国や自治体といった発注者とのやり取りが多く、

その分、求められる成果物の質や正確さも高いからなんですね。

常に気を抜けない環境の中で仕事をすることに、

プレッシャーを感じやすい方にとっては少しきつく感じてしまうこともあるかもしれません。

そしてもうひとつ、「やめとけ」と言われる理由としてよく挙がるのが、

技術の変化についていく努力が欠かせないという点です。

建設業界では、ICTやBIM/CIM、災害対策技術など、次々と新しい技術が登場しています。

そういった技術を学び、実務に活かすための勉強が常に求められるのです。

新しい知識を取り入れるのが好きな方には、大きなやりがいになるでしょう。

でも、「日々勉強」というスタンスが苦手な方にとっては、負担と感じてしまう可能性もありますよね。

ただ、こういった厳しさがあるからこそ、建設コンサルタントという職業は、

高度な専門性と社会貢献性を持ったやりがいのある仕事とも言えるのです。

「やめとけ」と言われることがあるのは、

仕事内容や働き方を正しく理解せずに始めてしまうと、ミスマッチが起こりやすいからかもしれません。

ですので、ネガティブな意見がある一方で、

仕事の内容や環境に納得し、向いていると感じる方にとっては、非常にやりがいのあるキャリアになるんですよ。

大切なのは、表面的なイメージだけで判断せず、

自分の性格や価値観、将来どんなふうに働きたいかを見つめ直すことです。

あなたにとって無理のない働き方ができそうかどうか。

それをじっくり考えたうえで選択すれば、きっと後悔のない道が開けてくるはずです。

技術士資格で年収はここまで上がる!

建設コンサルタントとして働いていく中で、

「もっと年収を上げたいな」「キャリアアップを目指したいな」と思うことってありますよね。

そんなとき、強い味方になってくれるのが「技術士」という国家資格です。

技術士は、建設業界の中でも非常に高い専門性を証明できる資格として知られています。

ある程度の実務経験が必要ですし、試験も難易度が高いため、誰でもすぐに取れるものではありません。

ですが、その分、企業内での評価や市場価値はとても高いんですよ。

この資格を持っていることで、建設コンサルタント会社では、

管理技術者やプロジェクトリーダーといった重要なポジションを任されることが増えていきます。

責任ある仕事を任されるということは、それに見合った待遇も期待できるということですね。

- 技術士を持っている方の年収は、資格がない方と比べて100万円以上高くなることもある

- 中小企業でも600万円以上、大手企業では800万円〜900万円に届くケースもある

- 給与や待遇で優遇される傾向が強くなっている

さらに、この資格は個人の評価だけでなく、会社としての信頼性にも関わってくるんです。

たとえば、国土交通省への建設コンサルタント登録には技術士が必要になることが多く、

企業が公共事業を受注する際の加点要素としても評価されます。

このため、企業側も技術士を持つ人材を確保したいと考えており、

んですよ。

とはいえ、技術士の取得は決して簡単ではありません。

学習にも時間がかかりますし、業務経験や論文試験など、かなりの努力と継続力が求められる資格です。

ただ、その分得られるメリットも大きいので、

「将来的にもっと上を目指したい」「専門性を活かして長く働きたい」

そんなふうに考えている方にとっては、とても価値のある資格といえるでしょう。

がんばった分、しっかりと報われる。

技術士は、そんな希望を形にできる資格のひとつかもしれませんね。

男女で年収に差はある?実態をチェック

建設業界に関心がある方の中には、

「男女で年収に差があるのかな?」と気になっている方もいるかもしれませんね。

実際、建設コンサルタント業界においても、男女間の年収差は今もなお議論されているテーマのひとつです。

一般的な傾向として、平均的には男性の方が年収が高いとされています。

これは建設業界に限った話ではなく、職種全体でも見られる傾向ですが、

建設コンサルタント業界にもいくつかの背景があるんです。

たとえば、長時間の残業や出張、夜間対応といった勤務スタイルに、

どれだけ対応できるかという点が、年収の差に影響していることがあります。

そういった環境に適応しやすい立場の人が、

昇進や評価を受けやすくなるという構造があるんですね。

ただし、最近では状況も少しずつ変わりつつありますよ。

特に、設計や調査といった分野では、リモートワークやフレックス制度を取り入れている企業も増えてきました。

こうした柔軟な働き方の導入によって、性別に関係なく、同じ土俵で働ける環境が整いつつあるんです。

その結果、以前よりも年収の差が小さくなってきている企業も少なくありません。

また、年収差には「役職」や「担当分野」も深く関わっています。

たとえば、営業や管理職のように、成果や責任の大きさが収入に直結しやすいポジションでは、

どうしても男性の比率が高い傾向があり、それが平均値にも影響しているようです。

でも、今は女性の技術者を積極的に採用・登用する企業も増えてきていますし、

スキルや実績に応じて評価される風土も広がり始めています。

キャリア支援制度を充実させたり、働きやすい環境づくりを進めたりと、

企業側の取り組みも少しずつ進んでいるのはうれしい変化ですね。

もちろん、完全に格差をなくすにはまだ時間がかかるかもしれません。

でも、確実に前向きな動きが始まっているという点は、希望を持てる材料ではないでしょうか。

あなたがこれからこの業界でキャリアを積んでいく中で、

性別ではなく「実力」でしっかりと評価される未来が、きっと少しずつ近づいていますよ。

施工管理・設計・営業と比べて稼げる?

施工管理・設計・営業と比べて稼げる?

建設コンサルタントの年収が、他の建設業の職種と比べてどうなのか気になる方は多いですよね。

「施工管理」「設計」「営業」などと比較して、どのくらいの位置にあるのかを見てみましょう。

まずは施工管理職についてです。

ゼネコンなどで働く施工管理の方は、平均年収が500万〜600万円台とされています。

ただ、その分、体力的・精神的な負担は大きくなりがちです。

現場での長時間勤務や休日出勤も多く、労働環境は厳しい傾向があります。

これに対して建設コンサルタントは、オフィスでの業務が中心となるため、

働く環境としては、比較的落ち着いたスタイルがとれるんですね。

年収の水準も、企業によっては施工管理と同じか、それを上回るケースもあるんですよ。

次に設計職との比較も見てみましょう。

建築設計士などの年収は、おおむね400万円〜550万円程度が一般的です。

中には、個人事務所などでさらに低い収入となってしまうケースもあります。

建設コンサルタントは設計業務も一部含まれますが、それだけでなく、プロジェクト全体の管理や計画立案にも携わります。

そのため、高単価な業務を担う機会が多く、年収も高めになりやすい傾向があるんです。

最後に、営業職との比較です。

営業職は成果報酬の比率が高いため、成果を出している方であれば700万円〜800万円以上の年収を得ている場合もあります。

ただし、営業成績はどうしても波がありますよね。

成績が安定しないと、収入も変動しやすくなります。

この点、建設コンサルタントはプロジェクト単位での収益が基本となるため、

収入も比較的安定しており、生活設計がしやすいというメリットがあります。

こうして比べてみると、建設コンサルタントの年収は、他の建設系職種と比べて安定していて、なおかつ高水準を目指しやすいという特徴が見えてきます。

もちろん、会社の規模や担当する業務の内容によって違いはありますが、

技術力やマネジメント力をしっかりと身につければ、長期的に高収入を目指せる職種だといえるでしょう。

あなたの働き方に合ったキャリアを築いていけるよう、じっくり選んでいけるといいですね。

残業多めでも稼げる?働き方と年収のバランス

建設コンサルタントというお仕事において、「残業が多いのでは?」という声を耳にすることがありますよね。働き方と年収のバランスが気になる方にとって、実際のところどうなのかは大切なポイントだと思います。

たしかに、建設コンサルタントはプロジェクトの進行管理や資料作成、発注者との調整業務など、さまざまなタスクをこなす職種です。特に国や自治体からの受注が多いため、納期がシビアなケースもあり、繁忙期には残業や休日出勤が発生することも少なくありません。

ただ、その分、残業代がきちんと支払われる企業であれば、働いた時間がそのまま収入に反映されることもあります。たとえば、月に5万〜10万円ほどの残業代がつくこともあり、年間で見れば100万円近く年収が上がるというケースもあるんですよ。

一方で、固定残業制度を導入している企業では、一定の残業時間までがあらかじめ月給に含まれている場合もあります。この制度では、決められた時間を超えない限り、追加の残業代が支給されないため、「思ったほど稼げていないな…」と感じることもあるかもしれませんね。

最近では、働き方改革の流れもあって、残業時間の削減に取り組む企業が増えています。たとえば、フレックスタイム制やリモートワークの導入で、働きやすい環境を整えようとする動きも見られるようになりました。こうした改善が少しずつ広がっているのは、今後に期待が持てるポイントと言えるでしょう。

つまり、「残業が多い=必ず高収入」とは限らないのですが、残業代がしっかり支払われる環境であれば、収入アップにつながる可能性もありますよ。ただし、長時間労働が続くと心や体に負担がかかってしまうこともあるので、収入だけでなく、働き方とのバランスを大切に考えていくことが必要ですね。

あなた自身が無理なく続けられる働き方を選びながら、納得のいく年収やライフスタイルを築いていけると素敵ですね。

年収以外に注目!福利厚生や働きやすさは?

建設コンサルタントという仕事に興味を持ったとき、どうしても「年収」に目が向きがちですよね。もちろん収入は大切な要素ですが、それだけでは見えない「働きやすさ」も、実はとても大事なんです。

たとえば、建設コンサルタント業界では、会社によって福利厚生の内容にかなり差があります。大手企業であれば、住宅手当や通勤手当、資格取得支援、退職金制度などが整っているところが多く、安心して長く働ける環境が整っています。

また、近年では働き方の柔軟性にも注目が集まっています。フレックスタイム制度を導入している会社や、在宅勤務が可能な職場も増えてきました。

特に設計業務や資料作成などはリモートでも対応できるため、通勤時間を削減したり、自分のペースで働けるのは嬉しいポイントですよね。

さらに、休暇制度にも注目してみてください。有給休暇の取得率が高い企業や、夏季休暇・年末年始の長期休暇をしっかり確保できる職場であれば、オン・オフのメリハリもつけやすくなりますよ。

社内の雰囲気やチームのサポート体制も、働きやすさに直結します。たとえば、相談しやすい上司がいたり、教育制度が整っている会社では、新人の方でも安心して業務をスタートできます。

「福利厚生=お金の話」だけではなく、心のゆとりを持って働ける環境かどうかも大切にしたいですね。

このように、建設コンサルタントとして働くうえでは、年収だけでは測れない「職場環境の心地よさ」もチェックしておくと安心です。自分に合った働き方ができるか、無理なく続けられそうか、じっくり見極めていきましょう。

仕事は長く付き合っていくものだからこそ、トータルで納得できる職場を選びたいですね。あなたにとってちょうど良いバランスが見つかりますように。

昇給・昇進で年収はどう上がる?儲かる働き方とは

建設コンサルタントとして働いていく中で、

「どうすれば年収をもっと伸ばせるのかな?」と考える方も多いのではないでしょうか。

中でも気になるのが、昇給や昇進のタイミングと、

それによってどれくらい収入に差が出てくるのかという点ですよね。

一般的に、多くの企業では年に1回の昇給制度が設けられています。

この昇給は、業績や人事評価に応じて見直されるのが基本です。

入社1年目は、まだ昇給の幅が小さめなこともありますが、

2〜3年目以降になると、プロジェクトの主担当を任されるなど、実績が評価される機会も増えてきます。

その結果、年収で30万〜50万円ほどアップすることもあるんですよ。

さらに、昇進によって役職手当がつくと、年収が大きく跳ね上がるケースもあります。

たとえば、主任や係長クラスで600万円〜700万円、

課長や部長クラスに昇格すると800万円を超えることもめずらしくありません。

特に大手企業では、役職ごとの給与レンジが明確に設定されているので、

自分のキャリアパスが見えやすいというメリットもありますね。

では、どうすれば昇進や昇給がしやすくなるのかというと、

大切なのは「資格の取得」「プロジェクトでの実績」「マネジメントスキル」の3つです。

たとえば、技術士の資格を取得すれば、上位ポジションに抜擢されるチャンスも広がります。

また、クライアント対応や若手の育成などを通じて、社内外からの信頼を築いていくことも評価につながるんですよ。

ただし、昇進すればその分業務量や責任が増えることもあります。

「年収は上がるけれど、その分負担も増えるのはちょっと…」という方もいるかもしれませんね。

でも、年収アップを目指すのであれば、明確な成果や専門性を意識した「儲かる働き方」を選ぶことが大切です。

そしてもう一つの選択肢が、「転職によるキャリアアップ」です。

すでに業界内での経験を積んでいれば、

より高待遇の企業へ移ることで年収が一気に伸びるケースもあります。

今の職場で昇進のチャンスがなかなか見えないという場合は、

外の選択肢に目を向けてみることも、収入アップへの近道になるかもしれませんね。

自分に合ったペースで、無理のない範囲でスキルを高めていくことが、

結果として、着実に年収アップにつながっていくでしょう。

建設コンサルタントの年収は低いのは本当?総まとめでチェック

- 残業代の支給有無や制度により、実際の年収への影響が大きく異なる

- 平均年収は500万〜630万円前後とされ、日本全体の水準を上回っている

- 中央値は約535万円であり、平均より実態に近い数値といえる

- 大手企業では年収700〜900万円のケースもある

- 20代の平均年収は約400万円で、キャリア初期としては安定している

- 30代以降はスキルや実績に応じて年収が大きく伸びる傾向にある

- 50代になると年収750万円以上になることもあり、経験が収入に反映されやすい

- 関東圏では平均年収700万円と高水準だが、地方では100万円以上の差があることもある

- 地方勤務でも地域手当などで収入差を補っている企業も存在する

- 経験年数に応じて役割が増し、責任あるポジションへの昇格が年収アップに直結する

- 初任給は月22万〜25万円であり、全国平均よりやや高めである

- 「やめとけ」と言われる理由には業務量の多さや精神的負担の大きさがある

- 技術士などの資格取得で年収が100万円以上アップすることもある

- 男女で年収に差が見られるが、働き方の柔軟化により徐々に縮小してきている

- 施工管理・設計職と比べると、安定性と年収のバランスに優れている

「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!

まずは話を聞いてみることから始めてみてください。

✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] 建設コンサルタントの年収は低い?平均と実態から見る収入事情 読みたいところへジャンプできるよ! この記事で解決できる悩み […]

[…] 建設コンサルタントの年収は低い?平均と実態から見る収入事情 読みたいところへジャンプできるよ! この記事で解決できる悩み […]