土木公務員からの転職で迷っているあなたへ

- 今の職場での将来性や人間関係に不安がある

- このまま土木職でキャリアを続けるべきか悩んでいる

- 事務系への職種チェンジに興味があるが踏み切れない

- 年収や働き方が下がる転職を避けたい

そんな思いを抱えていませんか。

実は多くの土木公務員が、仕事内容の抽象度の低さによるキャリア不安、

閉鎖的な人間関係によるストレス、

業務量と責任のアンバランスといった“気づきにくい課題”に直面しています。

表面上は「安定」と言われがちな職種ですが、心理的な負荷が蓄積しやすい環境が存在するのも事実です。

私自身、建設業に10年務める中で、同じ悩みを抱える多くの仲間を見てきました。

そこから得た一次情報と制度面の理解は、転職判断において大きな武器になります。

この記事でわかること

- 土木公務員が転職で何を基準に判断すべきか

- 年収を下げずにキャリアを広げる方法

- 国交省、建設コンサルなど具体的な選択肢の比較軸

- 避けるべき職場の“兆候”

読み終える頃には、

「自分に合うキャリアは何か」

「どう交渉すれば損をしないのか」

が、今より明確な形で見えてくるはずです。

ぜひ、迷ったときの羅針盤として参考にしてみてください。

そして、必要なときにすぐ読み返せるよう、ページをブックマークしておくことをおすすめします。

さあ、一緒に後悔しないキャリア設計をしていきましょう。

診断

あなたに最適な建設業転職エージェントは?

4つの質問で診断!あなたにぴったりの転職エージェントが分かります。

土木公務員転職先で後悔しない選び方とは?

この章でわかること

- 公務員の辞めたい原因のほとんどは〇〇!?

- 土木公務員離職率から見る現実と対策

- 土木公務員鬱につながる働き方の特徴

- 公務員仕事できないと感じた時の道しるべ

- 公務員勝ち組どんな人かを明確に知る

- 年収下げないことを軸に考える転職戦略

公務員の辞めたい原因のほとんどは〇〇!?

離職動機の整理は転職活動の起点になります。公務員に限らず、広範な職域の調査で最頻出の退職理由が人間関係と報告される傾向があり、ここを起点に「現在地」を正確に把握することが重要です。人間関係には上司・同僚・外部関係者とのコミュニケーション、役割期待のずれ、ハラスメントの疑い、業務量と裁量の不一致など複数の層があります。まずは要因を分解し、組織内の移動や配置転換、相談制度の活用で改善可能な可変要因と、職務特性(住民対応、災害時の超過勤務、発注者責任など)に由来する構造要因を切り分けると、転職の「必要性」と「緊急性」を冷静に評価できます。

評価手順の一例として、①出来事の事実(何がいつ起きたか)、②影響(健康・成果・家庭への影響)、③管理可能性(個人の対処と組織制度の両面)、④代替案(部署異動・育成計画・業務整理・メンタル支援)、⑤期限(何か月で改善を判定するか)をドキュメント化します。これにより、感情に左右されず、意思決定の根拠を可視化できます。短期の感情に基づく早計な退職は、条件の悪化や早期再転職リスクを高めるとされるため、計画的な見直しが推奨されます。

公務員の業務は法令・予算・議会・住民対応など多元的な制約下で進み、関係者の期待管理が難度を上げます。期待調整が必要な局面では、議事メモや合意形成のプロセスを標準化し、決定と根拠を共有することで、摩擦の再発を抑えられます。たとえば、リスク登録簿(発生可能性と影響度を評価する一覧表)を所内共有し、対応方針をあらかじめ決めておくと、クレーム対応や工期変更の判断が平準化されます。

一方で、構造要因が強い部署(例:災害多発地域の維持管理、苦情対応の比重が高い窓口等)では、個人努力のみでの改善は限界があります。ミスマッチが構造要因に偏る場合は転職の検討余地が高まります。ここで重要なのは、現職内での是正策を一定期間試し、それでも改善しない場合に外部選択肢へ進む二段階アプローチです。判断の軸が明確になれば、面接時に「なぜ転職か」「現職での改善努力は何か」を客観的に説明でき、選考の信頼性が向上します。

ポイント:配置換・業務再設計・相談制度の活用で是正できる課題か、職務構造に起因して外部環境の方が合理的かを分けて判断する。ドキュメント化と期限設定で意思決定を再現可能にする。

制度や勤務条件の動向は、国の人事制度の公表資料で追えます。たとえば人事評価・勤務時間制度の見直しは、各年の調査結果や勧告資料で公表されることが多く、客観的な検討材料になります(出典へのリンクは本パートでは割愛)。

土木公務員離職率から見る現実と対策

離職率の数値は単独で解釈すると誤読を招くことがあります。まず、土木公務員の退職には、①定年・勧奨など制度的退職、②任期満了や採用形態に由来する退職、③自己都合・健康・家庭事情による中途退職が含まれます。年度の採用規模、災害対応の多寡、組織再編の有無、給与制度の改定といった年度要因も大きく影響します。したがって、同一自治体・同一部局内で複数年の推移を観察し、採用・配置・異動のデータと合わせて判断することが欠かせません。

離職率を現実的に読み解くための観点として、①新卒3年内離職の傾向、②専門職(技術)と一般行政職の比較、③都市・地方圏の人材流動性の差、④民間好況期との相関、⑤長時間労働が集中する部署の偏在をチェックします。民間市場が活況な時期には、設計・施工・コンサルへ人材が移動しやすく、反対に公共投資の比重や災害復旧が増える時期には公務側の採用・異動が活発化します。こうした循環は景気変動や政策重点の影響を受けるため、単年度の上振れ・下振れに過度反応しない姿勢が重要です。

対策としては、ローテーション設計の最適化(維持管理・設計・発注・監督を一巡させる)、資格取得の前倒し(土木施工管理技士・RCCM・技術士補等)、繁忙平準化(外部委託・共同監理・電子納品の標準化)、クレーム対応プロトコル(受付・記録・エスカレーションの基準化)、所内レビュー(設計変更・契約変更のチェックリスト化)を挙げられます。これらは離職の直接抑止だけでなく、業務の再現性と品質を高め、属人的運用からの脱却にも寄与します。

さらに、採用・定着の観点では、配属前教育での法令・契約・工程の基礎カリキュラム、現場OJTのメンター制度、BIM/CIMや遠隔臨場の訓練環境の整備が定着率を押し上げると報告されるケースも見られます。離職率は結果指標であり、日々のマネジメント行動や制度設計という入力の改善なしに数値だけを追っても改善は限定的です。自治体や部局レベルで、定期的に「業務棚卸し」と「人員配置の適合性」をレビューし、年度計画と連動させる運用が現実的です

豆知識:離職率を見る際は、分母(在籍者数)と分子(退職者数)の定義が資料により異なる場合があります。常勤・非常勤の扱い、任期付職員のカウント方法などを確認し、同じ定義で比較しましょう。

数値の裏にある要因を特定することが、転職の判断にも直結します。離職の主因が「構造的な業務過負荷」なのか、「配置不適合」なのか、「評価・処遇のミスマッチ」なのかを見極めることで、現職での改善余地と転職で得たい条件が明確になります。

土木公務員の鬱につながる働き方の特徴

過重労働、災害時の不規則勤務、恒常的な対人緊張が重なると、心理的負荷は高まりやすいとされています。特に、突発対応(路面陥没・施設故障・苦情対応)の連鎖、完成検査や予算執行のピーク、議会対応が重なる局面では、睡眠不足や生活リズムの乱れが増え、集中力・判断力の低下を通じてエラーや再作業が増える悪循環につながりやすくなります。組織としては、ピークの見える化と当番の分散、応援要員の事前アサイン、電子申請・遠隔臨場の活用など、構造的な負荷分散が不可欠です。

個人レベルでは以下の生活基盤の維持が基本になります。

鬱になったときの改善案

- 勤務時間・休息時間の記録

- タスクの優先順位付け(緊急度×重要度マトリクス)

- 所内・外部相談窓口の早期利用

- 主治医・産業医への相談

- 睡眠・運動・食事

厚生労働省のガイドラインでは、事業場におけるメンタルヘルスケアとして、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアの四つのケアが示されているとされています。一次予防(発症予防)を重視し、業務設計から無理のない運用に移すことが重要です(出典:厚生労働省 事業場におけるメンタルヘルスケア)。

また、ハラスメントや暴言に対する耐性の問題ではなく、安全配慮義務(使用者が労働者の生命・身体等の安全を確保するために必要な配慮を行う義務)の観点から運用を組み直す必要があります。苦情対応の標準手順(受付、記録、一次回答、再発防止の共有)や、危険な場面では複数名対応・警察連携の基準化が求められます。これらは個人の気力ではなく、組織手順で担保すべき領域です。

医療・健康に関する本節は、行政の公開情報や一般的な枠組みの紹介に限ります。症状や受診の要否は、かかりつけ医や所属機関の産業医、自治体の相談窓口等の案内に従ってください。

近年は、BIM/CIMや遠隔臨場、電子納品、クラウド会議など、移動や待機に伴う非生産的時間の圧縮に資するツールの普及が進んでいます。これらの導入は、単に効率化にとどまらず、過重労働のリスク低減という安全衛生上の意義も持ちます。制度と技術の両輪で、無理のない働き方へ段階的に移行することが、土木公務員鬱の一次予防につながります。

公務員仕事できないと感じた時の道しるべ

公務員の仕事が「できない」と感じたときの道しるべ(わかりやすく)

「自分の能力不足だ…」と思ってしまう原因の多くは、実は仕事の流れがはっきりしていない、もしくは周囲との期待がズレていることにあります。発注者業務は、法律、契約、積算、設計変更、検査、住民対応などが複雑に絡むため、単発のスキルでは太刀打ちできません。

まずは仕事を工程ごとに分け、

チェックポイント

- 入力(どんな資料や関係者が必要か)

- 処理(どんな審査・承認が必要か)

- 出力(どんな通知や契約変更に繋がるか)

を整理しましょう。

その際、**WBS(作業分解)とRACI(役割分担表)**を併用すると、誰が何に責任を持つかが明確になります。これだけで、手戻りや遅れの原因が見えやすくなります。

進捗管理では、工期に影響する「クリティカルパス(重要工程)」を特定し、設計変更→契約変更→検査といった流れの中で、どこが詰まっているのか数字で把握します。

「設計チェックに7日」「内部合議に5日」「外部回答に10日」といった実際のリードタイムを測ると、感覚ではなく事実で改善できます。

改善策の例:

- 電子決裁のテンプレ化

- 文書の版管理

- 外部委託基準の明確化

- 審査チェックリスト化

これらは、品質×スピードの両立に効果的です。

技術面では、数量計算書や検査資料などのひな形や事例集を整えると、迷いが減ります。特に出来形(出来高)や試験結果の判断基準は、曖昧にしないことが重要です。

「最低限必要な証拠」と「任意の補強資料」を区別しておくと、無駄な作業が減ります。

また、遠隔臨場やBIM/CIMなどのデジタルツールを導入すると、写真整理や干渉確認の手間が大きく減り、個人の負荷を軽くできます。

住民や議会との調整では、

チェックポイント

- 要望の背景(安全・コスト・景観など)を聞き取り

- 法的制約をわかりやすく説明

- 複数案を比較可能な形で示す

これにより、感情的な衝突を避けられます。

最後に、毎月**「振り返り」**を残し、次の案件に使える知識として蓄積しましょう。同じミスを防ぐ仕組みになります。

結論:

できない原因の多くは「仕組みの問題」。

WBS、RACI、チェックリスト、テンプレートの4点セットで仕組み化すれば、個人頼みの仕事から卒業できます。

ポイント:能力の問題に見える現象の多くは、プロセス設計と責任分担、基準類の整備で解ける。WBS×RACI×チェックリスト×テンプレートの四点セットで再現性を高め、個人依存から脱却する。

公務員勝ち組どんな人かを明確に知る

人材市場で評価が安定しやすいのは、行政特有のスキルを民間でも通用する言語に翻訳できる人です。発注者としての監督・検査・契約・設計変更・積算・協議・住民説明は、民間ではプロジェクトマネジメント(PM)、コンストラクションマネジメント(CM)、品質保証(QA)、コストマネジメント(QS)、リスクマネジメントに対応します。これらの経験を、成果指標(例:契約変更率、出来高査定の正確度、工程短縮、事故・是正件数の減少、苦情再発率の低下)で定量化して語れる人は、職域を越えて価値が伝わりやすいのが実情です。

また、調達・契約の知見(指名・一般・総合評価、予定価格の積算、変更契約の根拠)を、民間の原価・見積・VE(価値工学)・サプライヤーマネジメントへマッピングできる人は、建設会社の施工・積算、デベロッパーの工事統括、建設コンサルの設計・維持管理計画など幅広い職種で重宝されます。資格面では、土木施工管理技士(1・2級)、RCCM(建設コンサルタント登録技術者に関する民間資格)、技術士補・技術士(国家資格)が信頼性の証跡として理解されやすく、特に設計・維持管理系ではBIM/CIMの運用力(3Dモデルの作成・干渉チェック・属性情報の付与など)が差別化要素になります。

コミュニケーションの型も重要です。議会・住民説明では、課題→代替案→比較→推奨→影響緩和策という「意思決定の物語」を構造化し、専門用語は必ず補足する習慣を持つと、民間の顧客折衝や社内稟議でも即戦力になります。加えて、KPI(主要業績指標)とKGI(最終目標指標)を区別し、案件ごとにKPI(例えば週次の協議消化件数、検査是正の処理日数)を運用できる人は、成果管理の透明性が高いと評価されがちです。

変化対応力としては、法令・基準のアップデートを一次情報で追う姿勢が挙げられます。建設分野では、i-ConstructionやBIM/CIMの指針、電子納品、遠隔臨場、出来形管理要領など、毎年のように実務基準が更新されます。一次情報の確認は業務品質の根幹であり、「知っているか」ではなく「運用に落としたか」が差になります。たとえばBIM/CIMの基準・要領は国土交通省の公開資料で最新版を確認できます(出典:国土交通省 BIM/CIM関連 基準・要領)。

用語補足:VE(価値工学=Value Engineering、機能とコストの最適化手法)。QA(Quality Assurance、品質保証の仕組み設計)。QS(Quantity Surveyor、数量・原価の専門家)。KPI/KGI(業績指標の階層)。

総じて、勝ち筋は「行政で培った統制力」を「民間の収益モデルと言語」に翻訳することです。この翻訳ができるほど、応募先間の比較軸がクリアになり、面接でも説得力のある対話が可能になります。

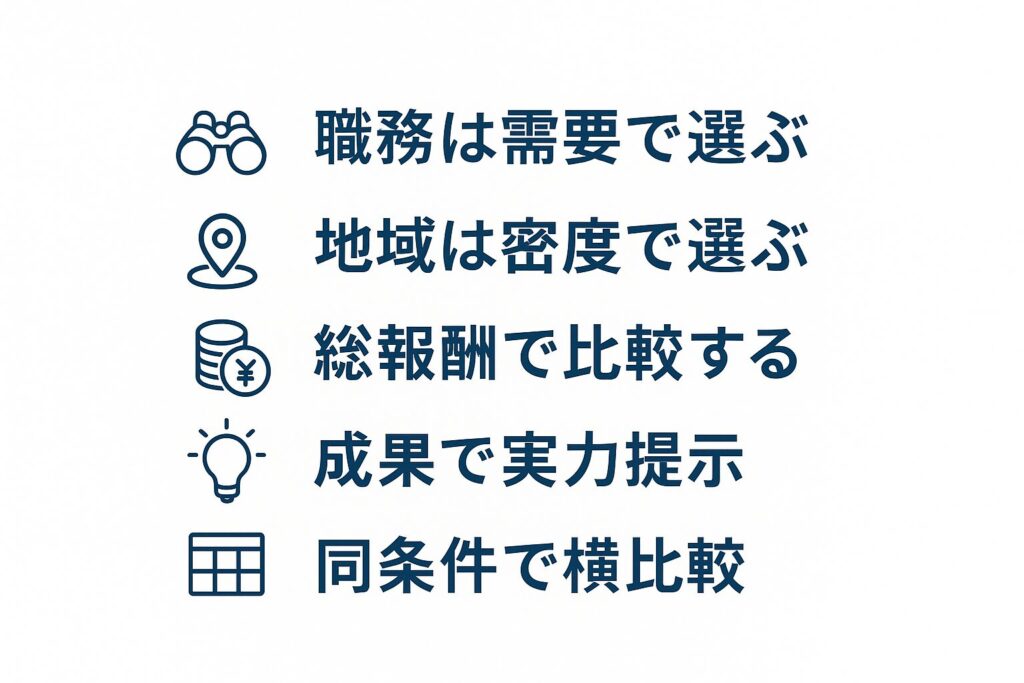

年収下げないことを軸に考える転職戦略

報酬の維持・向上は、職務選択と地域選択、交渉設計の三点で成り立ちます。まず職務選択では、需要の可視化が肝心です。インフラ更新(橋梁補修、上下水道更新、道路舗装の長寿命化)、災害復旧、物流施設・データセンター・スマートファクトリーなどの投資分野は、受発注双方で案件が継続的に発生しています。

次に地域選択では、首都圏・中京圏・関西圏・主要地方中核都市の間で、案件密度と通勤負荷、転勤可能性のバランスを取ります。案件密度が高い地域は、同種職務の求人比較が容易で、待遇・裁量・働き方の選択肢が増える傾向があります。

交渉設計では、総報酬で比較します。基本給、賞与、残業実態、みなし残業の有無、各種手当(資格・現場・出張・地域)、退職金制度、企業型DC、住宅補助、通勤・社用車、直行直帰、リモート運用の実体など、現実の運用を確認し、年収のボラティリティ(変動幅)まで把握します。業務負荷と報酬の交換条件が明示されているか、成果に応じた等級・役職の上がり方が明文化されているかも重要です。評価の透明性が低いと、年収維持どころか下振れリスクが高まります。

応募前の準備として、職務経歴書は案件ごとの貢献と指標で構成します。例として「橋梁補修工事の設計変更:コスト±0で耐荷力指標を満たす代替案を提示」「舗装補修の出来形是正:是正工事を工程遅延1日で完了」「水路改修の住民説明:同意率90%で工期短縮に合意」など、係数化できる成果を羅列します。これにより、書類段階で年収水準の根拠を示せます。さらに、相見積もりのように複数社の提示条件を同条件表(勤務地、職務、残業、裁量、等級、教育、資格支援)で横並び比較し、面接では「入社後6か月と12か月の評価タイミング」「配属の想定案件」「増員計画と背景」「BIM/CIMや遠隔臨場の運用度」を質問して、将来の報酬レンジを推定します。

市況の裏付けとして、データセンター・物流施設などの非居住系の開発が各地で継続しており、維持管理・更新工事の比重も高まりつつあります。こうした分野は、施工・設計・維持管理のどの立場でも求人が計画的に発生するため、可処分所得と生活の安定の両立に寄与します。忙しさの波形は職種・会社により異なるため、部門別の繁忙偏差(期初・期末・災害時の勤務実態)をヒアリングして、報酬とワークライフのバランスを最適化しましょう。

交渉の軸:職務(元請・監理・設計)/裁量・役割定義/残業と代休の実態/勤務地と出張頻度/資格手当と教育投資/リモート運用—これらを同条件表で比較し、総報酬と健康の両建てで意思決定する。

土木公務員転職先で後悔しない成功パターンは?

この章でわかること

- 公務員転職先おすすめの具体的な候補

- 公務員土木転職後悔を防ぐチェックポイント

- 土木から事務へ転職する時の注意点と準備

- おすすめしない仕事に転職しないための判断軸

- 土木公務員転職先の最終結論と次の一歩を提示

公務員転職先おすすめの具体的な候補

土木公務員として培った発注者側の視点、法令遵守、設計・監督・協議の仕組み理解は、公共インフラを中心に民間でもそのまま価値が移植できる特性があります。おすすめの候補は、①国土交通省や地方整備局、②建設コンサルタント、③元請(ゼネコン)・インフラ企業、④異業種のプロジェクト系職種(事務・購買・不動産・IT PMOなど)に大別できます。これらは「経験活用型」「拡張型」「転換型」「再設計型」の四つの戦略で整理できます。

国土交通省・地方整備局は、直轄工事の計画・設計・施工監理、災害復旧、維持管理など、発注者としての役割が明確です。地方自治体より規模の大きいプロジェクト、最新基準の実装、BIM/CIMやi-Construction(建設現場の生産性向上施策)の推進など、行政技術のフロントラインに触れられます。直轄工事の出来形・品質・工程のデータは標準化が進み、遠隔臨場などのデジタル施策も広がっています(出典:国土交通省 i-Construction)。一方で、異動サイクルや全国転勤の可能性は事前確認が必須です。

建設コンサルタントは、企画・調査・設計、維持管理計画、長寿命化計画、BIM/CIMでの三次元設計、点検データの統合など、技術と計画思考を磨きたい人に適しています。繁忙期は集中しやすいですが、専門性と案件の深い理解が積み上がるため、技術士・RCCM・施工管理技士などの資格取得と相性が良い分野です。

元請・ゼネコン・インフラ企業では、現場配属の割合が高く、品質・工程・安全・原価を統合管理する経験が身に付きます。特に橋梁補修、上下水道管路更新、舗装補修など更新系の案件は需要が安定しており、将来的にも案件枯渇リスクが小さいとされています。発注者経験とのシナジーが生まれ、協議や工種の理解がスムーズになります。

異業種(事務・IT・不動産等)は、土木が根本的に合わない場合の選択肢です。PMO(プロジェクト管理支援)、購買・調達、不動産の建築・設備発注、データセンター開発、物流センターの移転プロジェクトなど、土木の段取り力・法令リテラシー・折衝スキルを活かせる領域は広く存在します。ただし初期の学習コストは高く、即戦力要件の壁にも注意が必要です。

| 候補 | 活かせる強み | 主な業務 | 留意点 |

|---|---|---|---|

| 国土交通省・地方整備局 | 発注者視点、契約・監督、調整力 | 計画・設計・監理、災害復旧 | 異動サイクル、全国勤務 |

| 建設コンサルタント | 設計・積算、維持管理計画 | 調査・設計、BIM/CIM、点検 | 繁忙期集中、成果物品質 |

| 元請・インフラ企業 | 監督・検査知見、協議段取り | 施工計画、品質・工程管理 | 現場稼働、転勤可能性 |

| 異業種 | 法令順守、折衝、段取り力 | 管理・購買・プロジェクト推進 | 学習コスト、即戦力要件 |

案件需要、キャリア形成、家庭事情のバランスで優先順位が変わるため、ライフステージと照らして検討することが現実的です。

公務員土木転職後悔を防ぐチェックポイント

転職後に後悔しやすいのは、「働き方の前提」が十分に確認されない場合です。書面上の条件だけでなく、運用実態に踏み込んで照合することが重要です。面接・説明会で確認したい観点を整理すると、①裁量の範囲(決裁権限、顧客折衝の有無、設計変更の主導権)、②評価制度(成果指標、定量・定性指標の比率、昇給要件)、③残業と代休の実態(制度と運用の差)、④勤務地(転勤・出張)、⑤職場文化(レビューの雰囲気、属人性の大小)、⑥案件ポートフォリオ(更新系/新設系)などが挙げられます。

特に現代の建設領域では、BIM/CIM、遠隔臨場、電子納品などのデジタル実装度は、生産性と負荷の大きな分岐点です。デジタル未成熟な環境では、写真整理、出来形確認、図面修正、干渉チェック等に人的負荷が集中しやすくなります。面接時には、「直近1年で導入されたデジタル施策」と「社内での標準化(テンプレート・版管理・レビュー観点)」を質問すると成熟度が見えます。

組織設計の品質も重要です。建設コンサルであれば、成果物のレビュー体制(一次レビュー/外部レビュー)、OJTの期間、若手育成比率が中長期の成長率を決めます。ゼネコンであれば工程管理者の人数、工区分割の粒度、安全対策と予算の関係、休日確保の仕組みなどが、健康維持と成果品質を左右します。

面接時に効果的な質問例:

- 過去1年の部署別繁忙期と平準化策

- 増員計画の背景(案件増か離職補填か)

- 定期評価の頻度と評価結果のフィードバック方法

- 資格取得支援制度(対象資格と補助割合)

- 配属後の最初の案件と想定ロール

- BIM/CIM・遠隔臨場・電子納品の活用状況

これらの回答が曖昧な場合、属人的運用の可能性が高く、再現性のない働き方になりやすい傾向があります。逆に、制度・手順・運用実績が明確な企業は、文化としてプロセスが根付いている証拠であり、成果を出しやすい環境と言えます。

実務での確認観点

具体的には、配属予定部署の直近案件の工種・工期・工区分割、安全・品質に関する是正件数、納期遅延率、休日取得率と代休制度、工程変更の判断基準などを定量で比較します。評価制度においては、技術スキル・管理スキル・行動スキル・成果の割合をチェックすると、重視される人物像が明らかになります。

土木から事務へ転職する時の注意点と準備

土木公務員から事務系職種へ移る場合、最大のポイントは職務の抽象化と再定義です。工事監理は「リスク管理」、設計変更は「意思決定支援」、住民説明は「ステークホルダー調整」、契約変更は「コストマネジメント」、出来形確認は「品質保証」へ翻訳できます。これにより、購買・総務・不動産管理・プロジェクト管理・営業支援・PMO(プロジェクトマネジメントオフィス)など、適用可能な職務範囲が広がります。

履歴書・職務経歴書では、数値と成果指標が決定打になります。例えば「工事監理で是正件数20%減」「設計変更によりコスト±0で仕様満足度維持」「住民説明会で反対率30%→10%」「協議リードタイムを平均5日短縮」など、検証可能な実績が評価されます。さらに、契約条項の理解度、見積査定、工程遅延の縮小幅、外部協議の成功率など、管理能力が可視化できる記述が効果的です。

用語補足:PMO(プロジェクト横断の管理部門)、WBS(作業分解構成:業務を階層で整理)、BIM/CIM(三次元モデルで設計・施工・維持管理を一貫管理)

注意点として、事務系職種ではコミュニケーションの抽象度が上がり、部門横断調整や経営層への説明が日常的になります。そのため、要点を短くまとめる報告力、意思決定者が比較可能な資料設計、現状と課題の切り分けが求められます。土木分野での日々の調整経験は、これらの素地として有効です。

準備としては、ExcelやPowerPointなどの資料設計力、プレゼンテーションスキル、ファシリテーション(会議効率化手法)など、事務系で汎用性の高いスキルを補強すると、採用確度が高まります。

おすすめしない仕事に転職しないための判断軸

転職活動の中で、好条件に見える求人ほど注意が必要です。特に建設分野は業務負荷や安全性、裁量の範囲、評価制度の透明性が企業により大きく異なります。

おすすめしない仕事の共通点

- 役割定義が曖昧

- 恒常的な長時間労働を前提

- 安全衛生・法令遵守が軽視

- 評価基準が属人的

- 教育投資が乏しい

のいずれかに該当します。これらはいずれも中長期でキャリア価値を毀損し、健康リスクを増大させる要因となりやすい傾向が見られます。

まず役割定義の曖昧さは、責任境界の不明確さにつながり、トラブル時の責任追及が個人に偏重しやすくなります。面接で「あなたのポジションで期待される成果と、決裁権限は?」と質問した際に回答が抽象的な場合、組織成熟度が低いサインと捉えられます。また、職務経歴書の段階で「幅広く業務をお任せします」という文言は、実質的な人員不足を補うための表現である可能性があり、慎重な判断が求められます。

恒常的な長時間労働は、現場稼働の有無、公休日の確保手段、代休消化率、期末繁忙の平準化策で評価できます。特に「36協定の上限付近が通常運用」「代休取得は個人任せ」といった状況は、慢性的な人員不足が背景にある可能性が高く、離職率の上昇要因と結びつきます。

安全衛生・法令遵守の軽視は、重大なリスクです。建設分野では、墜落・転落、重機との接触、騒音・振動障害、粉じん、熱中症など、法令(労働安全衛生法)に基づく対策が求められます。面接で「安全対策の予算確保」「是正報告フロー」「KY活動(危険予知活動)の頻度」を尋ねると、組織の安全文化が可視化されます。

評価基準の属人性は、報酬変動の不安定さにつながります。成果評価が明文化されていない企業では、上司との関係で職位が左右される可能性があります。評価制度の確認ポイントは、「評価項目の公開範囲」「評価者研修の有無」「360度評価の採用状況」です。これらが制度化されていない場合、属人的判断に傾きやすくなります。

教育投資の乏しさは、中長期のスキル伸長を阻害します。研修体系、資格補助の有無、上位資格取得の推奨度、メンター制度、ジョブローテーションなどを確認します。学びが止まる環境は、将来的に市場価値の低下リスクを内包します。

求人情報には、以下の「危険シグナル」が散見される場合があります:

求人情報の「危険シグナル」

- 成長性の説明が抽象的

- 給与が職務量に対して不自然に高い

- 勤続年数の短い社員が多い

- 「体育会系」「根性」など曖昧なキーワード

- 職種理解が不要と強調される

こうした要素が重なるほど、事業モデルや内部統制への不安が強まります。逆に、構造化された評価制度、育成体系、手順書、標準テンプレートを備えた企業は、比較的安心できる土台があります。

求人条件は変動性が高く、企業の制度や実態は最新情報を一次情報(企業公式サイト、説明資料、雇用契約書など)で確認してください。

土木公務員転職先の最終結論と次の一歩を提示

転職活動における最適解は、キャリア軸(成長性・専門性・汎用性)、生活軸(勤務地・通勤・家庭・健康)、価値観軸(公共性・社会貢献・裁量)の三軸で評価し、いずれの軸も満たせる環境を探すことです。土木公務員が転職する際のスタンスは、「経験を活かすか」「土木から離れるか」の二択に収斂します。

経験活用型では、国土交通省・地方整備局、建設コンサルタント、元請・インフラ企業への転職が合理的です。いずれも発注者経験がシナジーを生み、協議や仕様理解が高速化します。特にBIM/CIM、遠隔臨場、維持管理DX(デジタルトランスフォーメーション)の現場では、発注者出身者の視点が重宝されやすい傾向があります。

一方、土木領域への根本的な適性不一致を感じる場合、異業種への転換が視野に入ります。事務、プロジェクト管理、購買、不動産、IT PMOなど、段取り力・交渉力・法令順守姿勢は十分に転用可能です。ただ、35歳以降は未経験転職の門戸が狭くなるため、計画的な準備が必要です。

転職を成功させるには、次のステップが効果的です

- 現職で改善可能な課題の棚卸し(構造要因・可変要因の切り分け)

- 職務の抽象化と言語化(PM・品質保証・リスク管理へ翻訳)

- 職務経歴書で成果を数値化(是正率・協議リードタイムなど)

- 総報酬(残業・手当含む)で待遇を比較

- BIM/CIM・DX導入度で業務負荷の将来性を評価

- 評価制度と昇給テーブルの透明性を確認

- 繁忙期の平準化策と休日確保の運用実態をヒアリング

- 資格支援・研修体系の充実度を確認

- 配属予定案件と役割の具体性を確認

- 離職理由を事実ベースで言語化し、面接で説明可能にする

- 生活軸(家庭・住居・通勤)との整合性を確認

- 企業の安全文化・是正件数で職場リスクを推定

- 中長期で市場価値が伸びるスキルを優先

- 改善余地が構造要因なら転職、可変要因なら現職見直し

- 結論:経験を活かすなら行政・コンサル、嫌なら異業種

本稿の焦点は、感情ではなく構造的意思決定です。土木公務員としての経験は、公共性、合意形成、法令遵守、品質保証、工事監理といった領域で強い価値を持ちます。この価値を翻訳できれば、民間キャリアでも十分に戦えます。逆に、食い違いが根源的な場合は、異業種転換で健全なキャリア再設計が可能です。

最後に、転職は「逃げ」ではなく「最適化」です。構造を理解し、数値で語り、一次情報で判断し、健康とキャリアを同時に守る意思決定こそ、後悔しない転職の鍵となります。

コメント