アシックス安全靴 ワークマンについて調べている方に向けて、どこで購入するのが最適か、どんなモデルを選ぶべきかを客観的な視点で解説します。

この記事では、安全靴 アシックスの基本性能や足が痛くなりにくい設計のポイント、安く買うための方法、他のブランドとのちがい、メリットとデメリット、安全靴の種類の特徴までをわかりやすく整理しています。

また、ワークマンで取り扱う安全靴の位置づけや特徴、交換時期や寿命、どんな作業環境におすすめかといった実用的な情報も詳しく紹介します。初めて購入する方が失敗しないよう、まず実店舗で試着してからネット購入する際の判断材料もまとめています。

今回、話す内容

- アシックスとワークマンの安全靴の位置づけと基礎知識

- 作業内容別に最適な種類とフィットの選び方

- 実店舗試着とネット購入を併用した賢い買い方

- 交換時期やメンテナンスで長く快適に使うための要点

アシックス安全靴 ワークマンで選ぶ理由とは

ここで話す内容

- 安全靴 アシックスの魅力と特徴

- ワークマンの安全靴とのちがいを比較

- ワークマン 特徴を踏まえた選び方

- 安全靴の種類と用途のちがい

- 他のブランド ちがいをチェック

安全靴 アシックスの魅力と特徴

作業用フットウェアに求められるのは、つま先保護や耐滑といった安全性能だけではありません。長時間の立ち作業や反復動作が続く現場では、歩行の安定性、足裏への荷重分散、着脱の迅速性も生産性と安全性に直結します。

アシックスはスポーツシューズ開発で培われたラスト(靴型)の設計思想をワーク領域へ応用し、フィット・クッション・グリップの一体最適を目指したプロダクトを多数展開しているとされています。

足指の可動域を確保しながら前足部の横ブレを抑えるアッパーパターン、踵骨のホールドを高めるヒールカウンター、屈曲点を母趾球付近へ合わせるフレックス溝など、運動生理学と人間工学に基づくディテールが組み込まれている点が注目されます。

ミッドソールには衝撃吸収と反発のバランスを意識した発泡素材が用いられるケースがあり、足底の過度な沈み込みを抑えつつ、着地衝撃のピークカットを狙う構造が採用されることがあります。

これにより、荷重の大きい踵着地からつま先離地までの各相で負担が分散され、足が痛くなりにくい状態の継続に寄与すると説明されています。

アウトソールは耐油性配合のゴムをベースに、微細な溝とマルチエッジで境界潤滑状態(床面に水や油膜がある状態)でも摩擦を確保しやすい意匠が採られることがあり、接地安定性の向上が図られます。

さらに、つま先部のトゥアップ設計(前方オフセット)により歩行時の引っ掛かりを低減し、躓きリスクの抑制がめざされています。

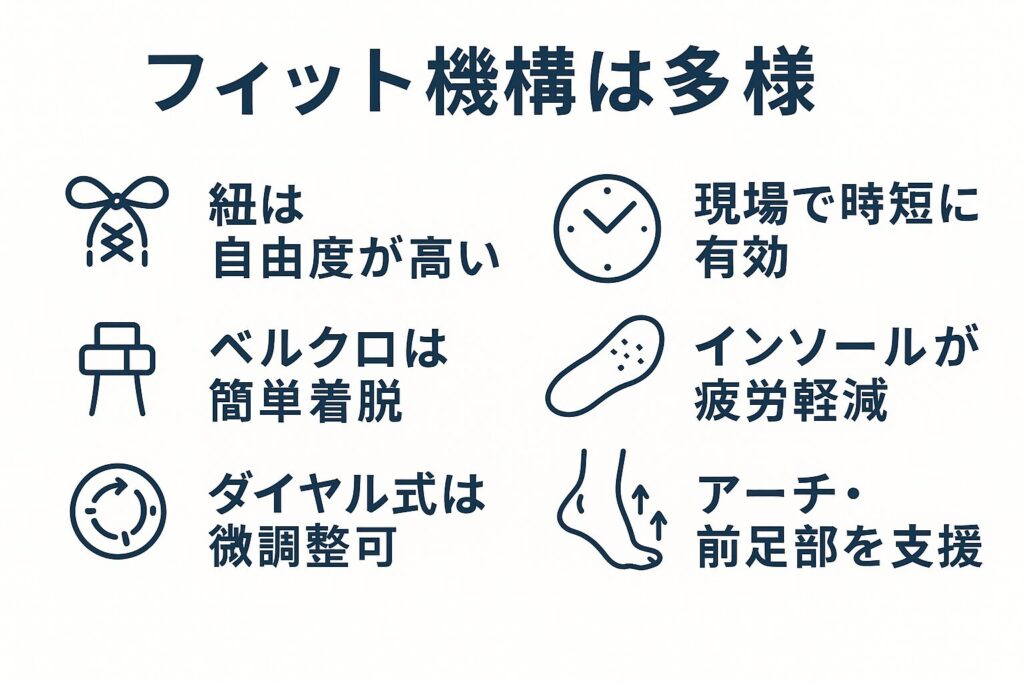

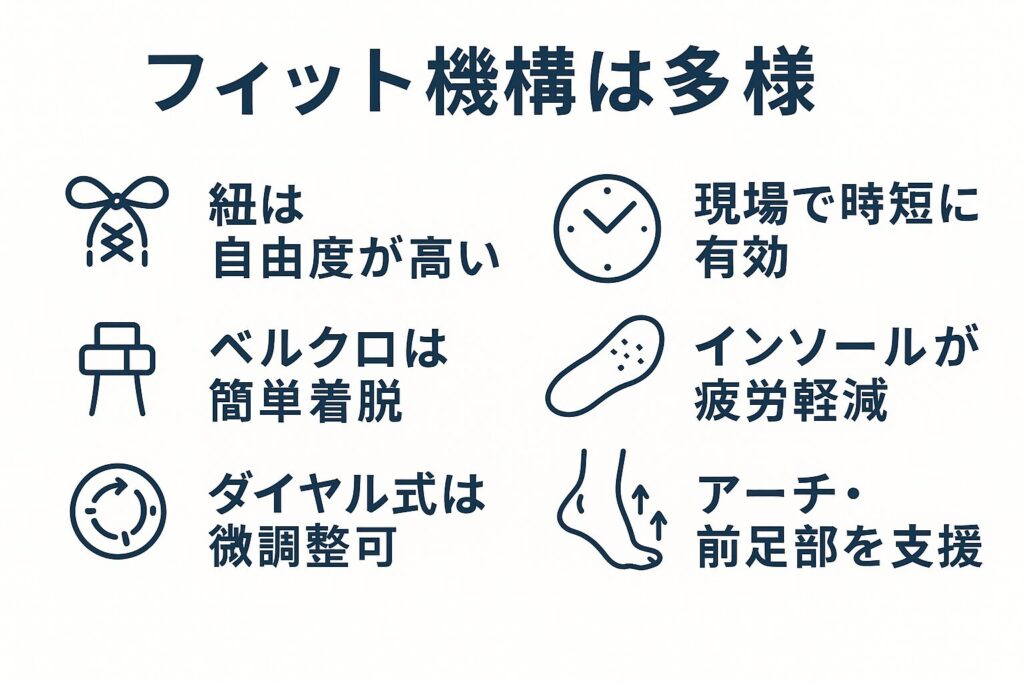

フィット機構の選択肢も広く、シューレース(紐)、面ファスナー(ベルクロ)、ダイヤル式クロージャーなどをラインごとに使い分けるアプローチが見られます。

ダイヤル式は微調整の容易さにより足甲の圧を均等化しやすく、作業中に片手で締め直しができるため、着脱頻度が高い現場で時間的損失を抑える運用が期待できます。

一方、紐はフィットの自由度が高く、足幅や甲高の個体差に合わせやすいのが利点です。

インソールでは、アーチサポート(土踏まず支持)や前足部の荷重分散パッドなど、疲労蓄積のボトルネックになりやすい箇所を狙った機能が用意される場合があります。

安全性能の観点では、つま先保護の先芯に軽量なガラス繊維強化樹脂(FRP)を採用する構成が一般的で、鋼製に比べて重量増を抑えつつ必要強度の確保を狙う設計思想がうかがえます。

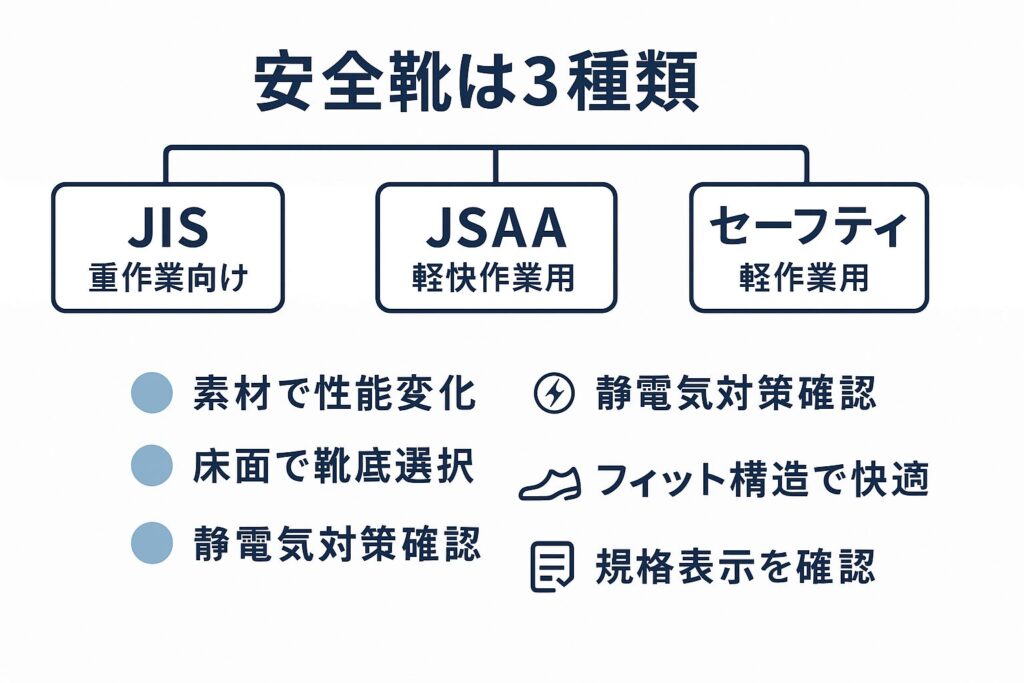

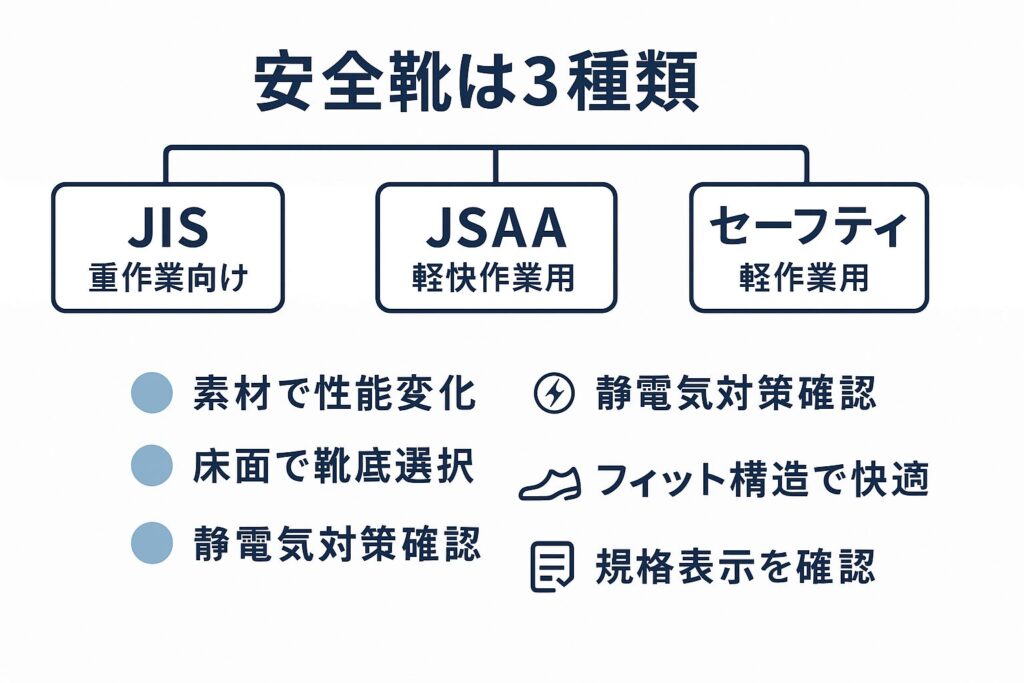

ワークシューズにおける規格は、職場規定によりJISの安全靴を指定される場合と、JSAA(日本保安用品協会)のプロテクティブスニーカー規格への適合で足りる場合に大別されると説明されています。

規格適合は、つま先圧迫・衝撃試験、耐滑性試験、底はく離強度などの項目で確認されるため、型番と適合規格の併記を購入前チェックリストに入れておくと実務的です(出典:日本保安用品協会 プロテクティブスニーカー(JSAA規格))。

要点の整理:安全性(規格適合)、快適性(クッション・ラスト)、運用性(フィット機構・着脱時間)の三条件を同時に満たす設計が重視され、用途・職場規定・着用時間で重み付けを変える選び方が合理的です。

ワークマンの安全靴とのちがいを比較

入手性と価格帯の広さに強みを持つ量販の代表例として、ワークマンは全国店舗網とオンライン在庫検索を通じ、JIS安全靴とセーフティシューズ(JISの要件外だがつま先保護等を備えた作業靴)を明確に区別して展開する流通モデルが知られています。

ユーザーはまず自職場のルールを確認し、JISの指定があるか、JSAA適合で足りるかを切り分けるのが出発点になります。

次いで、作業強度や床面コンディション(乾燥・湿潤・油膜の有無)、着脱頻度、必要な耐久ランク(アッパーの耐摩耗やステッチ強度)などを要件化し、該当カテゴリの中からサイズレンジと価格帯でふるいにかけるのが実務的です。

アシックスのワーク系ラインは、スポーツ起点のラスト設計とクッションチューニングに重きが置かれる傾向があり、長時間着用での疲労管理や歩行安定性への配慮が特徴として語られます。

対してワークマン取扱品全般は、価格レンジの広さと現場ニーズの幅広いカバーに強みがあり、日常的な軽作業向けからJIS規格適合の重作業対応まで網羅する棚づくりが見られます。

ダイヤル式クロージャーや反射材の有無、耐熱仕様ソール(短時間の高温接地に耐える配合)など、オプション機能の有無も比較点になります。

購入に際して留意したいのは表示の読み解きです。JIS(日本産業規格)の安全靴は落下物・踏抜き・耐滑などの試験条件が詳述され、規格記号で性能区分が表されます。

JSAAのプロテクティブスニーカーは、普通作業向けのA種、軽作業向けのB種などの区分で説明され、JISと目的や設計思想が異なります。いずれも試験に合格したうえでの表示になるため、パッケージや商品ページの規格表記を確認することで、求める安全レベルとミスマッチを避けられます。

加えて、現場の床材(コンクリート、エポキシ、金属デッキ)と典型的な汚れ(水、油、粉体)を想定し、アウトソール意匠(溝幅・角度・ピッチ)や配合(耐油・帯電防止など)を選ぶと整合的です。

| 比較項目 | アシックス(ワーク系ライン) | ワークマン(取扱品全般) |

|---|---|---|

| 設計の焦点 | ラスト・クッション・歩行安定の最適化 | 用途別ラインと価格帯の広さ |

| フィット機構 | 紐・ベルト・ダイヤル式など多彩 | 実用重視で幅広く選択可能 |

| 規格の扱い | JSAA適合やJIS適合モデルの展開あり | JIS安全靴とセーフティの区別を明確化 |

| 入手性 | 公式ECや専門EC、量販店舗で流通 | 全国店舗網+オンライン在庫検索 |

| 価格帯 | 機能連動で中価格〜高価格帯が中心 | 低価格〜中価格帯の選択肢が豊富 |

| 向く現場例 | 長時間着用と移動が多い現場 | 用途が多様で予算制約のある現場 |

社内規程でJIS安全靴を指定している場合、セーフティシューズは代替にならない可能性があります。製品ページや箱にある規格表示・型番・サイズレンジは、発注前に必ず記録しておくとトレーサビリティの面でも有効です。

ワークマン 特徴を踏まえた選び方

量販の特徴を最大限活かすには、下見→試着→最適化→購入のプロセスに分解するのが効率的です。

まず、下見段階では現場の要件を箇条書きにします。

例として、求める規格(JIS/JSAA)、先芯種別(樹脂/鋼)、床面環境(乾燥/湿潤/油膜の有無)、優先機能(耐滑・耐油・耐熱・防水・静電気帯電防止など)、フィット機構(紐/ベルト/ダイヤル式)、想定着用時間、予算レンジを整理します。

この要件を基に店舗の在庫とオンライン掲載商品を突き合わせ、候補を3〜5型に絞り込みます。

試着段階では、足長・足囲(ワイズ)・甲高の三情報を意識して、立位でのつま先余裕(一般に1cm前後が目安とされます)と踵の浮き、甲の圧迫、土踏まずの支持感をチェックします。

作業時の足の動きに近づけるため、その場で軽く屈伸や段差昇降を行い、前足部の当たりや踵の保持を確認します。

ソックスの厚みや季節要因(夏場はむくみ増)もフィットに影響するため、普段の就業時に近い条件で試着するのが合理的です。

ダイヤル式は微調整で甲の圧を分散しやすく、紐は局所的に緩めたり締めたりの調整幅が広いという特徴があります。

最適化では、インソールの入れ替え可否、シューレースの素材(伸縮性の有無)、ベルトの面ファスナー幅などのカスタム余地を確認します。

足が痛くなりにくい状態を目指すなら、アーチサポートの形状が合うこと、踵骨周りのフィットが過不足ないこと、前足部が左右方向に過度に動かないことの三点が重要です。

アウトソールは床面に合うパターンか、耐油配合か、屈曲点が自分の母趾球位置と一致しているかを見ます。サイズは同一型番でもカラーや製造ロットで差が出る場合があるため、複数サイズの履き比べが推奨されます。

購入では、初回は店舗でサイズと当たりを確定し、同型番・同サイズの在庫がネットにある場合は価格・返品条件・納期を比較して最適な販路を選びます。

業務用に複数足をローテーションする場合、同一型番で色違いを選ぶと洗い替えや配置管理が容易です。

社内でJISが求められる場合は、規格適合の証票・表示の写しを保管し、棚卸し時や安全衛生点検で提示できる状態にしておくと運用リスクを下げられます。

なお、セーフティシューズを選ぶ場合も、先芯の材質と耐滑性能、アウトソールの耐油性、アッパーの耐摩耗性などの仕様を、現場のリスクプロファイルに照らして確認する姿勢が重要です。

チェックリスト例:規格(JIS/JSAA)/先芯材/フィット機構/耐滑・耐油/ワイズ/返品条件。これらを型番と合わせて記録し、次回以降はネット購入に移行すると購買コストを抑えやすくなります。

安全靴の種類と用途のちがい

作業靴は大きく、職場の規定で採用されるJIS規格の安全靴と、JSAA規格に適合したプロテクティブスニーカー、そして一般的なセーフティシューズに区分されます。

分類の主眼は、つま先保護(先芯)や耐滑・耐油・耐衝撃などの要求性能と、その試験方法の違いにあります。

JISの安全靴は落下物や圧迫、底の耐貫通など厳格な条件が定義され、作業の危険度が高い現場で用いられやすい一方、JSAA規格は日常的な作業に求められる保護性能をスニーカー構造に最適化し、軽快さと機能の両立を図る設計思想が見られます。セーフティシューズはつま先保護や滑りに配慮した製品群ですが、JISやJSAAの適用範囲外の場合があり、社内ルールの要件充足を事前に確認することが実務上欠かせません。

選択時の評価軸として、先芯素材(ガラス繊維強化樹脂、アルミ、鋼など)、アウトソール配合(耐油ゴム、熱可塑性エラストマー等)、意匠(溝幅・ピッチ・傾斜角)、ミッドソールのクッション材(発泡EVA、PUなど)、アッパー素材(人工皮革、メッシュ、マイクロファイバー)を整理します。

軽量化を重視するなら樹脂先芯とメッシュアッパーの組み合わせが有力ですが、火花や熱源に近い作業では耐熱や難燃性の観点から織り方・素材配合を優先する判断が求められます。また、床面の状態(乾燥・湿潤・油膜・粉体)によって必要なグリップパターンは変わるため、縦溝中心か斜め溝か、ヒールエッジのエッジ形状などもチェック項目に含めるとミスマッチを減らせます。

静電気対策が必要な現場では、帯電防止機能の有無(静電気を逃がす構造)や規格表示の確認が有効です。

フィット機構の違いは、作業プロセスの効率に直結します。紐は局所的なテンション調整に優れ、甲高や幅広など個体差への追従性が高い一方、ダイヤル式は微調整の再現性と片手操作性に優れ、面ファスベルトは着脱頻度が高い環境で時間ロスを抑えやすい利点があります。

どの機構でも共通するのは、屈曲点(母趾球付近)と靴のフレックスラインが一致していること、踵カップが捻転時に過度に浮かないこと、前足部が左右に遊び過ぎないことです。これらは疲労蓄積や靴内の擦過を減らし、長時間でも安定した歩行を支えます。

製品の性能表示は規格団体の試験に基づくため、用途の重さと職場規定を踏まえ、JIS・JSAA・その他の表記を型番と一緒に控えることが、購買・再発注・監査への備えとして有効だとされています(出典:日本保安用品協会 プロテクティブスニーカー)。

用途別の大枠:重作業・高リスクはJIS、日常的な現場作業はJSAA、軽作業や社内便覧で規格指定のない環境はセーフティシューズを軸に、必要機能(耐滑・耐油・静電気対策・防水・耐熱)を積み上げる考え方が効率的です。

他のブランドとのちがいをチェック

ブランド間の比較では、カタログ上の名称やキャッチではなく、規格・重量・ラスト・ソールの摩擦性能・アッパーの耐久構造といった定量化しやすい指標に落とし込むと判断の再現性が高まります。

例えば、先芯は樹脂・アルミ・鋼のいずれかが多く、耐衝撃の目安は規格試験の合否で示されますが、同じ合格でも靴全体のバランス調整によって足裏の荷重分布は異なります。

ミッドソールの比重や厚み、踵のロッカー形状、前足部のフレックス溝の本数・角度といった設計要素が、歩行サイクル(ヒールストライク→フラット→トウオフ)における動的安定性を左右します。

ラスト(木型)は足囲表示(2E、3Eなど)だけでなく、拇趾の逃げや中足部の絞り、踵骨周りの立ち上げ寸法によって体感が変化するため、メーカー横断で同一条件の試着が推奨されます。

ソール配合は、耐油ゴムをベースにシリカやカーボンブラックなどの充填材比率で摩擦・耐摩耗・耐熱性のバランスを調整する手法が一般的で、床面に水・油・粉体が混在する環境では、溝のセルふさぎ(汚れが詰まって溝機能が死ぬ現象)を抑えるための溝ピッチやセルフクリーニング性が重要です。

アッパーは人工皮革に耐摩耗フィルムを貼る多層構造、つま先周りにラバートゥガードを回す設計、踵内側に摩耗対策の内貼りを入れる設計など、耐久を底上げする工夫が各社で見られます。

通気と耐久はトレードオフになりやすく、メッシュ多用モデルは蒸れ対策に優れる一方で、粉体・火花・薬液飛沫の多い環境には不向きとなる場合があるため、環境リスクに応じた素材選択が重要です。

価格比較では、初期費用だけでなく総保有コスト(TCO)の視点が有効です。具体的には、耐久寿命(交換周期)、中敷や紐などの消耗品交換の可否、クリーニング容易性(乾きやすさ、素材の耐洗性)、返品・交換ポリシー、在庫の継続性(型落ち時の後継型番の互換性)を含めた運用コストを評価します。

また、静電気帯電防止や耐熱ソールなど、特定環境向けの追加機能は価格に反映されやすいため、実際に必要な機能と過剰装備の線引きがコスト最適化の鍵になります。これらの観点を表に落として同条件で比較すると、ブランドイメージの影響を排し、用途に最適な選択がしやすくなります。

| 指標 | 確認の要点 | 評価時のコツ |

|---|---|---|

| 規格・先芯 | JIS/JSAAの適合、先芯材の種類 | 職場規定とリスクに合わせて必須条件化 |

| ラスト・サイズ | 足囲表示と踵・前足部の設計差 | 同一条件でメーカー横断の試着を実施 |

| ソール・グリップ | 耐油配合、溝パターン、屈曲位置 | 床面の汚れ種別に合わせて選定 |

| 耐久・メンテ | アッパー補強、中敷交換可否 | TCOで交換周期と手間を算入 |

| 運用性 | フィット機構、着脱時間、再現性 | ダイヤル/紐/ベルトの得手不得手を把握 |

アシックス安全靴 ワークマンで失敗しない購入ガイド

ここで話す内容

- 足が痛くなりにくいモデルを選ぶコツ

- いつ使う?どんなのがおすすめ?

- 安く買うにはネットと店舗どちらがお得?

- メリット デメリットを正しく理解する

- 交換時期・寿命を見極めるポイント

- まとめ:アシックス安全靴 ワークマンを賢く選ぶ方法

足が痛くなりにくいモデルを選ぶコツ

痛みや痺れの大半はフィット不全と荷重分散の破綻に起因します。

まず、足長(踵から最長趾までの長さ)と足囲(ワイズ)、甲高(甲の厚み)を計測し、サイズ表の対応を確認します。前足部の捨て寸(つま先の余裕)は一般に1cm前後とされ、作業時の熱膨張やむくみを見込んで微調整します。踵は上下動が少なく、左右のねじれに対しても安定していることが望ましく、カップの立ち上がりが足形に合わないと擦過やマメの原因になります。

中足部は締め過ぎると甲圧が強くなり、緩すぎると横ブレが増えます。締めすぎない均一なテンションを保てるクロージャーが理想で、ダイヤル式は微調整の再現性に優れ、紐は局所解放・局所締結がしやすい点が評価されます。

荷重分散の観点では、ミッドソールの硬度(柔らかすぎも硬すぎも疲労につながる)と、インソールのアーチサポート形状が重要です。アーチは足のスプリングとして機能し、土踏まず(内側縦アーチ)・外側縦アーチ・横アーチが協調して衝撃を受け流します。

個々の足型によって最適解は異なるため、標準インソールで土踏まずが浮く・当たるといった違和感が出る場合は、交換可能かを確認し、アーチサポートの高さや位置が合う別売インソールの利用を検討します。

前足部は横アーチの沈下で開張足傾向になると、つま先側の痺れや当たりが出やすく、メタタルサルパッド(中足骨頭の手前を支える膨らみ)が有効になるケースがあります。

アウトソールの屈曲位置と硬さは、疲労と痛みを左右します。屈曲点が母趾球から大きくずれると、推進時に余計な力が必要になり、足底筋膜への負担が増えます。

ソールが硬すぎると反発力は得やすいものの、接地のたびに路面の微細凹凸が足に返り、柔らかすぎると安定性が落ちて関節周囲に負担がかかります。

作業時間が長いほど中庸の硬さと自然な屈曲が快適に直結しやすく、試着時に片足立ちや段差昇降、軽いスクワットで挙動を確かめると差が分かります。

ソックスは吸湿速乾・クッション・滑り止め編みのバランスを取り、靴内での足ずれ(シア)を抑える構造が望ましいです。これらの組み合わせにより、足が痛くなりにくい状態の再現性が高まります。

健康や安全に関わる装備の選定は、公式サイトによる仕様説明や規格表示を根拠に進めることが望ましいとされています。先芯や耐滑の性能は各規格試験に基づくため、数値や合否の表示を購入前に必ず確認してください。

計測のヒント:夕方は足がむくみやすくサイズが大きく出ます。実務時間帯に近いタイミングで、就業時と同等のソックスで計測・試着すると、使用時のフィットを再現しやすくなります。

いつ使う?どんなのがおすすめ?

安全靴の最適解は、現場のリスクプロファイルと作業時間、求められる規格水準の三点を起点に導き出すと合理的です。

まずリスクを、落下物・踏抜き・滑り・熱・薬品・静電気の六分類で棚卸しします。

たとえば建設や解体は落下物および踏抜きリスクが高く、物流は長距離歩行と着脱頻度、食品工場は油膜や水膜による滑り、電装や化学分野は静電気や薬品飛沫の管理が主眼となります。

次に勤務形態(連続着用時間、立ち仕事の比率、段差昇降の有無)を整理し、最後に職場規定(JIS安全靴必須か、JSAA適合で可か)を確認します。こうした要件化が済めば、必要機能を積み上げる形でモデルを絞り込めます。

具体的には、建設・土木では耐滑・耐油・耐久性の三拍子が重要で、アウトソールは深めの溝とセルフクリーニング性が有効。つま先は補強ラバーやオーバーレイでの耐擦過対策があると現場適応力が増します。

物流・倉庫は着脱性とクッション性、足ブレの抑制が鍵となり、ダイヤル式クロージャーやアーチサポートの恩恵が出やすい領域です。食品・油場では耐油配合のソールと細かい溝ピッチのパターン、ヒールのエッジでブレーキ力を確保する設計が有利。

電装・精密では静電気帯電防止機能と床材適合のグリップ、薬液が絡む現場ならアッパー素材の耐薬品性や防水設計が選定基準に加わります。

屋外の雨天・ぬかるみ対策としては防水メンブレンや止水構造、雨上がり路面の境界潤滑状態を想定したラグパターンが効きます。

フィット機構もシーンで選び分けます。

着脱頻度の高いピッキングやライン作業はダイヤル式やベルトが時間効率に優れ、長時間移動や高低差の多い現場は紐で局所テンションを調整しやすい利点が出ます。

加えて、季節要因も無視できません。高温期は通気構造や吸湿速乾のライニング、低温期はアッパーの保温性や滑り抵抗の安定性が評価軸に上がります。

いずれの環境でも、屈曲点が母趾球に一致し、踵ホールドが確実で、前足部の横ブレがミニマムな構造が快適性と安全性を底上げします。

用途別の推奨はメーカー公式のカテゴリ解説でも提示されることがあり、表現や採用技術の背景を併せて確認しておくと、要件に対して過不足のない選定がしやすくなります(出典:アシックス 公式サイト「WORKING」特集)。

要件化の順序:現場リスク→着用時間・動作→規格水準→フィット機構・素材→季節要因。この順に積み上げると、ぶれの少ないおすすめ選定ができます。

| シーン | 優先機能の例 | 選定のヒント |

|---|---|---|

| 建設・解体 | 耐滑・耐久・つま先補強 | 深い溝と補強トゥ、JIS指定の有無を確認 |

| 物流・倉庫 | 着脱性・クッション・安定性 | ダイヤル式やアーチサポートで足ブレ抑制 |

| 食品・油場 | 耐油・耐滑・清掃性 | 耐油配合+細かい溝ピッチで境界潤滑に対応 |

| 電装・化学 | 静電気対策・耐薬品・防塵 | 帯電防止機能と素材の耐性表示を要確認 |

| 屋外・雨天 | 防水・排水・ラグ形状 | 防水構造とセルフクリーニング性を重視 |

安く買うにはネットと店舗どちらがお得?

コスト最適化の出発点は、初回購入と二回目以降で戦略を分けることです。初回はサイズとラスト適合の不確実性が大きいため、実店舗での試着を費用対効果の高い投資と捉えます。

つま先の捨て寸、踵の浮き、甲圧、屈曲位置の一致など数分で判定できる項目が多く、返品往復の送料や時間ロスの回避につながります。型番・サイズ・ワイズの適合を記録したら、ネットの価格帯・在庫・納期・返品条件を並べて比較し、総額(送料・ポイント還元・キャンペーン)で最安を拾うのが定石です。

価格はタイミングにより上下しやすく、型落ちの在庫処分やクーポンで数千円単位の差が生じる場合もあるため、同一型番での相場トラッキングが有効です。

二回目以降は、同一型番か後継の互換モデルへ横展開するのが購買コストを圧縮する近道です。

中敷や紐などの消耗品もまとめ買いで単価を下げられます。法人・チーム単位でローテーション運用する場合、カラー違いで識別性を高めつつ在庫管理をしやすくする方法もあります。

店舗のメリットは即時性と人的サポートで、サイズブレの確認や交換対応のスムーズさが魅力。

ネットのメリットは在庫と型番の選択肢、価格競争の利が大きく、さらにレビューのテキスト情報からサイズ感や素材感の傾向を横断的に把握できる点にあります。

どちらも規格表示・返品条件・保証の明記が揃っていることを確認し、到着後の初期チェック(縫製・ソール接着・左右差)を入念に行うとリスクを最小化できます。

| 購入経路 | 利点 | 留意点 |

|---|---|---|

| 実店舗(初回向け) | 試着でフィット確定、即時入手 | 在庫・型番が限定的、価格は相場比で高めも |

| 公式EC・大手EC | 型番・サイズの選択肢、価格競争力 | 返品送料や条件、納期変動の確認が必須 |

| 店舗受取・取置併用 | フィット確認と価格最適化の両立 | 手間や移動コストが発生する場合あり |

総保有コスト(TCO)思考:購入価格だけでなく、交換周期、クリーニング手間、消耗品の補充性、ダウンタイム(壊れてから再入手までの停止時間)まで含めて比較すると、結果的に最安の選択に近づきます。

メリット デメリットを正しく理解する

アシックスのワーク系を含む高機能モデルの一般的なメリットは、スポーツ由来のラスト設計によるフィットの再現性、クッションと安定性の両立、滑りに配慮したソール意匠、着脱とテンション再現のしやすいフィット機構の多様性にあります。

これらは長時間の着用で疲労起点を減らし、歩行や姿勢の乱れを抑える狙いがあると説明されています。

さらに、耐油配合やトゥ補強、アッパーの多層構造など現場起点のディテールが積み上がることで、総合的な安心感につながります。

一方、デメリットとしてしばしば指摘されるのは、機能連動で価格が上がりやすい点、先芯や補強によりつま先容積がタイトに感じやすい点、通気や軽さと耐久のトレードオフが避けにくい点です。

加えて、ダイヤル式などの機構は便利な半面、砂や粉体環境でのメンテ頻度が増える場合があり、運用上の配慮が求められます。こうした長短を整理する際は、用途の重さ・着用時間・床環境・季節要因の四軸で評価し、過剰機能を避けるのがコスト・快適性の両面で有効です。

判断に迷う場合は、規格(JIS/JSAA)・重量・ワイズ・屈曲位置・耐滑表示などの客観項目を表に並べ、同条件で横比較します。足当たりの差異はサイズ表だけでは見抜けないため、初回は実店舗での試着を推奨し、同一型番でサイズ・カラー違いを履き比べると誤差を可視化しやすくなります。

さらに、導入後のメンテ(泥や油の除去、自然乾燥、インソールの定期交換)を運用ルール化すれば、寿命のばらつきを抑えられます。結果として、メリットを最大化しつつデメリットの発現を抑えることができます。

健康や安全に関連する数値や規格は、公式サイトや規格団体の一次情報を根拠に確認する姿勢が推奨されています。購入前に、適合規格・サイズ表・返品条件・保証範囲を必ず確認し、導入後は清掃・乾燥・点検をルーチン化しましょう。

交換時期・寿命を見極めるポイント

交換の判断基準は単一ではなく、安全性能の低下兆候と快適性の劣化兆候の双方を観察するのが実務的です。

安全性能の観点では、つま先保護の先芯に過大な衝撃が入った履歴がある場合、外観が無事でも内部で微小な損傷が生じている可能性が指摘されます。

この場合は早期交換が望ましいとされ、衝撃後の継続使用は避ける判断が一般的です。

アウトソールはトレッドの溝深さが浅くなり、縁のエッジが丸く摩耗したら滑り抵抗の低下が疑われます。

ヒール角の丸まりはブレーキ力低下に直結し、階段や段差での制動が不安定になりやすいため、摩耗ゲージとして扱うと分かりやすい指標になります。油や薬品に触れる環境では、ゴムの硬化や微細なひび割れが早まることがあり、細かなクラックの発生は交換のサインです。

快適性の観点では、インソールのへたり(圧縮永久ひずみ)や踵カップの崩れ、ライニングの擦過破れが顕著になれば、荷重分散が崩れて疲労が増大します。

特に土踏まずの支えが失われると、内外アーチの協調が乱れて前足部の痺れや足底筋膜の張りにつながりやすく、インソール交換で改善しない場合は本体交換が妥当です。

アッパーの縫製切れやステッチ糸のほつれ、トゥガードの剥離も、保護性能と耐久性の低下を示唆します。帯電防止機能や耐滑性能など、規格適合に関わる数値は摩耗とともに変化し得るため、規格表示のある靴は定期的に状態確認を行い、点検記録に使用開始日と着用時間の目安を残しておくと交換判断の再現性が高まります(出典:日本保安用品協会 プロテクティブスニーカー)。

運用面では、ローテーション運用と清掃乾燥の徹底が寿命管理に有効です。二足以上を日替わりで使うと内部の乾燥時間を確保でき、汗による材料劣化や臭気の蓄積を抑えられます。清掃は泥や粉体をブラッシングで払い、油分は中性洗剤を薄めて拭き取り、直射日光や高温乾燥を避けて陰干しします。

高温環境は接着剤の劣化やアッパー素材の収縮を招きやすく、変形によるフィット不全の原因となるため避けます。保守ルーチンとして、週次での外観点検、月次でのインソール状態チェック、四半期ごとのトレッド溝の測定と記録、といった周期管理を導入すると、交換の先回りが可能です。

安全靴は消耗品であり、コストだけでなくダウンタイム(壊れてから再手配までの停止時間)や事故リスクを含めた総保有コストでの評価が現場効率につながります。

点検チェックリスト例:トレッド溝の深さとエッジ形状/ヒール角の摩耗/アッパーの裂け・縫製ほつれ/トゥガードの剥離/先芯部のへこみや段差感/インソールのへたりと臭気/ライニングの擦過/帯電防止・耐滑表示の読取可否。異常が二項目以上同時に出たら交換検討が合理的です。

衝撃履歴がある個体は外観が正常でも内部損傷の懸念があるため、安全側に倒した判断が推奨されています。点検記録と着用時間のログ化は、交換時期の可視化に有効です。

まとめ:アシックス安全靴 ワークマンを賢く選ぶ方法

ここがポイント

- 初回は実店舗で試着しサイズと当たりを確定

- 二回目以降は同型番でネット価格を最適化

- 職場規定を確認しJISかJSAAかを前提整理

- 現場リスクと作業時間を棚卸して要件化

- 屈曲点と母趾球の一致を試着で必ず確認

- 先芯素材とワイズ表示を型番と共に記録

- 耐滑と耐油の必要性は床面の状態で判断

- ダイヤル紐ベルトは着脱頻度で使い分け

- 通気と耐久のトレードオフを環境で調整

- インソール交換で荷重分散の最適化を図る

- ローテーション運用で内部を十分に乾燥

- 清掃乾燥の保守ルーチンで劣化を抑制

- 溝の摩耗やひび割れは早期交換のサイン

- アシックス安全靴 ワークマンを併用活用

- 型番サイズ規格を控えて再購買を効率化

コメント