安全靴どこで買えるのか悩む方に向けて、初めてでも迷わず選べるように、購入場所の特徴や選び方のポイントを体系的に整理しました。

この記事では、「安全靴は自己負担ですか?」「安全靴の寿命はどのくらいですか?」といった制度面の基礎から、「安全靴の安いランキング」「通気性の良い安全靴ランキング」など、実際に購入を検討する際に役立つ情報の探し方まで幅広く解説します。

さらに、「安全靴とプロスニーカーの違い」といった規格の基礎知識、「疲れない安全靴の選び方」「有名メーカーの比較ポイント」など、快適性と信頼性を重視した選定のコツも詳しく紹介します。

「安全靴の重さはどれくらいが目安?」「安全靴を履かないと労災はおりないの?」といった現場でよくある疑問にも、客観的な事実に基づいて丁寧に回答します。サイズ感が不安な方は、まず実店舗で試着し、フィット感を確かめてから購入するのがおすすめです。

ここがポイント

- 安全靴を買える場所の特徴と選び分け

- JISとJSAAの違いを理解して用途で選ぶ

- サイズ感と重さ・通気性の実践的チェック

- 費用負担や労災など制度面の基礎知識

安全靴どこで買える?おすすめ購入場所を解説

この章の内容

- 安全靴の安いランキングは?コスパ重視の選び方

- 通気性の良い安全靴のランキングは?夏場に最適なモデル

- 疲れない安全靴のランキングは?長時間作業に強い靴

- 安全靴の重さはどれくらいが目安ですか?快適さとのバランス

- 安全靴とプロスニーカーの違いは何ですか?用途別に比較

安全靴の安いランキングは?コスパ重視の選び方

低価格帯のモデルを比較する際は、単純な価格順ではなく、規格の適合、用途との一致、サイズ・ワイズ展開、交換目安の明示といった複数の指標で並べると全体像が把握しやすくなります。

日本では安全靴はJIS T 8101に適合した製品とされ、つま先部の耐衝撃・耐圧迫、表底のはく離抵抗などの性能が規定されていると説明されています。

製品ページでこの規格への準拠が明示されているかをまず確認し、次に用途(軽作業・中作業・重作業)との整合性をチェックすると、価格差の理由が可視化されやすくなります。

さらに、同価格帯でも素材構成(アッパーの合成皮革かメッシュか、先芯が鋼製か樹脂製か)、中底の踏抜き防止材の有無、耐油・耐熱などの付加機能によって、耐久・快適性のバランスが大きく変わります。

ランキングを見るときは、在庫やセールで順位が変動しやすい点に留意し、直近数週間の傾向、レビュー本文の具体的な着用環境(屋内か屋外か、油・水の有無、連続着用時間)を読み解く姿勢が役立ちます。

価格帯の把握には、おおまかに入門帯(目安:3,000〜7,000円)、中位帯(目安:7,000〜12,000円)、上位帯(目安:12,000円以上)の3層を想定すると比較がスムーズです。入門帯は先芯入りで基本性能を満たしつつ軽作業向けが中心、中位帯は耐久やソール性能、フィット構造の工夫が増え、上位帯はJIS適合に加え防水・耐熱・静電気帯電防止といった特化性能が組み合わさる傾向があるとされています。

なお、価格は流通経路の違い(量販店・専門店・メーカー直販・ECモール)によっても変動し、同一型番でもキャンペーンで大きく差が出る場合があります。規格・用途適合・サイズの一致を優先し、価格は最終判断の調整要素とすると、コスパ評価のブレを抑えられます。

価格比較の実務的ステップ:

①規格の明記(JIS T 8101の表示)→②用途区分と先芯種別の確認→③主要サイズとワイズ展開→④重量とクッション仕様→⑤保証・交換ガイド→⑥同条件の中で価格比較。

この順で並べると、ランキングに依存せず合理的に最安・準最安が見分けやすくなります。

| 価格帯の目安 | 想定主用途 | 主な仕様の傾向 | 確認したいポイント |

|---|---|---|---|

| 〜7,000円 | 軽作業・短時間 | 合成皮革、樹脂先芯が中心 | JIS適合の有無、サイズ精度 |

| 7,000〜12,000円 | 日常的な現場 | 耐滑ソール、クッション強化 | ワイズ選択、踏抜き防止材 |

| 12,000円〜 | 重作業・屋外 | 防水・耐熱・静電性能 | 重量バランス、交換基準 |

技術的背景として、JIS T 8101では耐衝撃性や耐圧迫性の試験方法が定められているとされています。規格の存在は、安価であっても求められる最低限の保護性能を担保する指標になります(出典:日本産業標準調査会 JIS T 8101:2020 概要PDF)。

通気性の良い安全靴のランキングは?夏場に最適なモデル

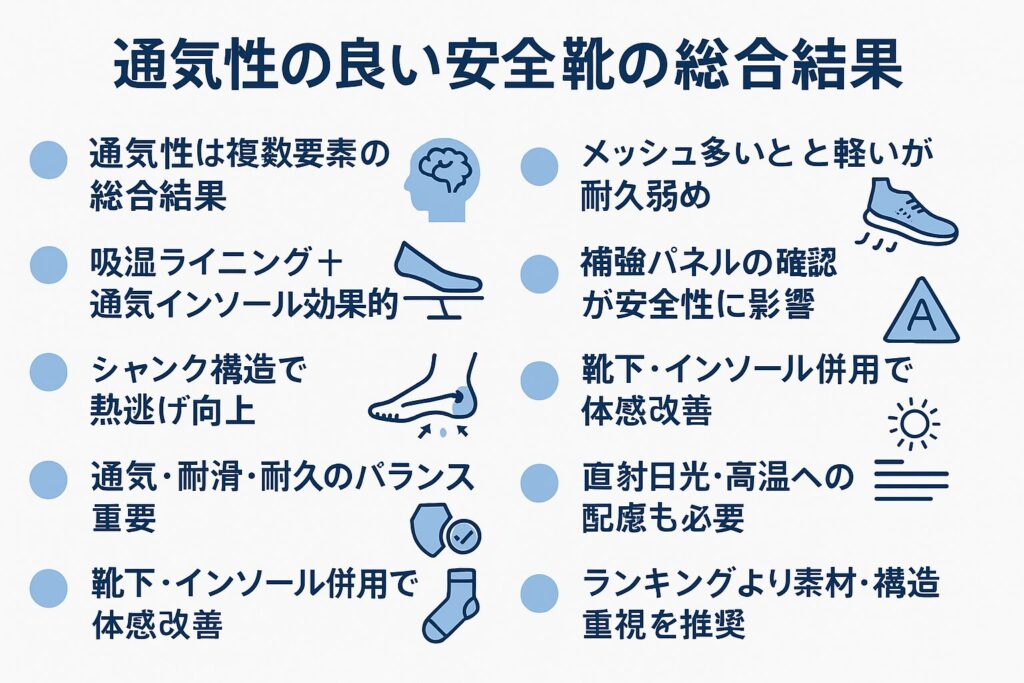

蒸れにくさはアッパー素材、裏材の吸放湿特性、ベンチレーション開口、ソールの通気経路、履き口の構造、靴下・インソールの組み合わせなど複数因子の総合で決まります。

メッシュアッパーは通気量を確保しやすい一方、粉塵や火花が飛ぶ環境では推奨されない場合があり、現場条件と相性を見極める必要があります。

ライニングには吸湿・拡散をうたう合成繊維が使われることが多く、これに通気孔付きのカップインソールを組み合わせると、汗の滞留が減り、乾きやすさが向上しやすいとされています。

また、ソール側にシャンク(踏まず部の剛性部材)が入る構造では屈曲点が適正位置に来るため、歩行時にアッパー内の空気が前後に送り出され、結果として熱が逃げやすくなることもあります。

夏場の選択では、通気性と耐滑性、耐久性のトレードオフを理解しておくと実用的です。

たとえば、濡れた床面ではソールの溝形状とゴム硬度が重要で、柔らかすぎるコンパウンドは高温環境で摩耗が進む一方、硬すぎるとグリップ低下につながることがあります。

メッシュ比率が高いモデルは軽量化と熱放散に優れる一方、アッパーの耐切創や耐擦過の面では合成皮革や本革に劣る場合があるため、荷物の落下・接触が想定される現場では補強パネルの面積や厚みを確認しておくと安心です。

通気性を重視したランキングを参照する場合も、素材の通気と現場の粉塵・液体リスクの整合を最優先に考えるとミスマッチを回避できます。

用語の補足:ワイズ(足囲)は足幅の規格化記号で、同じ表記でもメーカー間で実寸差があることがあります。ベンチレーションは靴内の空気が出入りする機構の総称。シャンクは土踏まず部の補強部材で、屈曲点の安定に寄与します。いずれも履き心地や通気性の実感に関わるため、可能な限り実店頭での試着確認が推奨されています。

暑熱対策では、靴本体の通気に加えて、吸湿速乾の靴下、活性炭や銀イオン系デオドラントインソールといった周辺アイテムの併用で体感が大きく変わります。長時間の屋外作業では、直射日光でソールが軟化しグリップが変化することもあるため、作業休憩中の保管場所(炎天下に置かない)や、替えの靴下・インソールのローテーションも有効とされています。ランキングの順位自体は季節要因と在庫で変動しやすいため、最終判断は素材・構造・重量・規格・レビューの相互照合で行い、通気性だけを最上位の評価軸にしない姿勢が失敗を減らします。

疲れない安全靴のランキングは?長時間作業に強い靴

疲労感の少なさは、重量そのものだけでなく、重量バランス(前後・左右のモーメント)、ミッドソールのクッション性と厚み、屈曲点と足の第1・第5中足骨付近の一致、踵の保持力、アーチサポート、アッパーの伸縮性、靴内の滑りにくさなど、相互作用で決まります。

たとえば樹脂先芯は鋼製に比べ軽さで有利ですが、つま先側が軽くなることで重心が踵寄りに移動し、かえって前足部の屈曲を妨げる場合があります。

逆に先芯がやや重くても、ミッドソールの復元性が高く屈曲点が適切であれば、歩行リズムが整い足底への負担が分散されます。疲れにくさを狙うなら、片足重量(できれば実測)とアーチ形状、ヒールカップの硬度、インソールの材質(EVA、PU、発泡ラバーなど)を合わせて評価し、総合で選ぶのが合理的です。

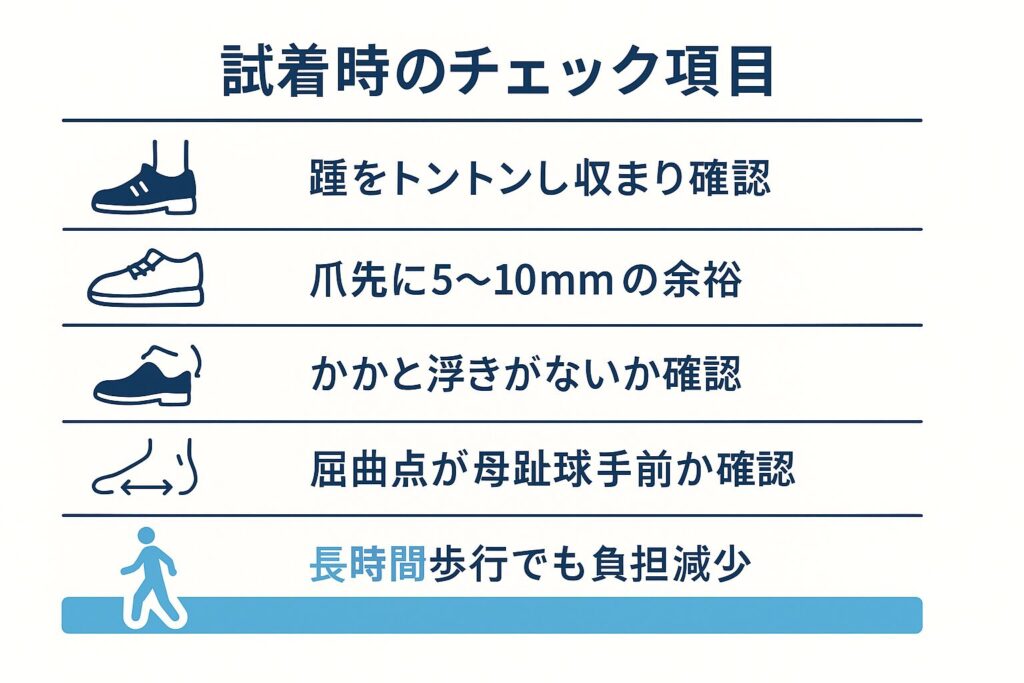

試着時のチェックでは、

①立位で踵をトントンして踵骨がしっかり収まるか

②紐やストラップを締めた状態で爪先に5〜10mm程度の余裕があるか

③かかと浮きが出ないか

④屈曲テストで靴の折れ目が母趾球の少し手前に来るか

⑤足幅(ワイズ)と甲の高さが合っているか

を確認すると、長時間の歩行・屈伸でも負担が蓄積しにくい傾向があります。

クッションは柔らかさ一辺倒ではなく、復元の速さ(反発弾性)と底付き耐性の両立が重要で、柔らかすぎると踏み込み時にエネルギーが吸われ、推進力が落ちて疲れやすくなる場合もあります。

軽量=必ず疲れないとは限らないという注意点は広く紹介されており、体重・筋力・歩容の差によって最適解は変わります。

安全靴は保護具であるため、先芯や踏抜き防止材などの安全機能を過度に削って軽量化したモデルは、用途によっては適さないことがあります。事業所の規程でJIS適合が求められる現場では、プロスニーカー等の別規格が認められない場合もあるため、購入前に必ず就業規則や安全衛生規程の要件を確認してください。

| 疲れにくさへ影響 | 確認ポイント | 目安・補足 |

|---|---|---|

| 重量・重心 | 片足重量、つま先と踵のバランス | 前後バランスが歩行の癖に合うか |

| 屈曲点 | 母趾球直前で曲がるか | 折れ目が合わないと疲労増 |

| ヒール保持 | かかと浮きの有無 | ホールド不足は摩擦と疲労に直結 |

| インソール | 材質・厚み・弓状サポート | 柔らかさより復元性を重視 |

| ワイズ適合 | 足囲表記と実寸 | 合わないと前足部の疲労増加 |

ランキングは参考指標として有用ですが、実作業の動き(歩行、しゃがみ、階段、持ち上げ)を想定した試着と、就業規程における規格要件の確認を組み合わせることで、長時間の現場でも疲れにくい最適解に近づきます。初回は実店舗でのフィッティングを行い、同型番のリピートやサイズが固まってからECでの再購入へ移行する流れが、効率とミスマッチ回避の両面で有効とされています。

安全靴の寿命は何年くらいですか?買い替え時期の目安

安全靴の寿命は一律に決められるものではなく、使用環境・作業内容・頻度・保管状態などによって大きく変動します。一般的には毎日8時間以上使用する現場作業者の場合で約6か月〜1年程度、軽作業や断続的な使用であれば1〜2年ほどが交換の目安とされています。

しかし、メーカーの公式見解では「年数」ではなく、外観・機能・安全性能の劣化状態を基準とするよう明記されています。たとえば、甲革の深いひび割れ、先芯部の変形、かかとの摩耗、靴底のはく離、ソール硬化による屈曲性低下、これらの症状が見られると安全性能が著しく低下する可能性があります。

特に注意が必要なのは「先芯に衝撃を受けた後」です。

つま先を重機や資材で強打した場合、目に見えない内部亀裂が残っていることがあり、再度の衝撃で保護性能が低下するおそれがあります。そのため、メーカー各社(例:ミドリ安全、シモン)は「強い衝撃を受けた靴は即時交換」と公式に案内しています。また、靴底の加水分解も見落としがちな劣化要因です。

使用頻度が少なくても湿度や温度変化でソールが脆化し、突然はく離するケースも確認されています。特にウレタン系ソールを採用している靴は、未使用でも経年で劣化が進むため、製造年月日から3〜5年を目安に交換するのが安全とされています(出典:日本産業規格 JIS T 8101)。

また、現場環境別に見ると、油や溶剤を扱う現場ではソールが早く劣化し、粉塵の多い環境では縫製糸の摩耗や目詰まりが早く進みます。

逆に室内や倉庫作業では比較的長持ちしますが、静電気防止靴の場合は導電性能が劣化してくるため、年1回程度の導通テストが推奨されます。

企業によっては「半年ごとの点検・交換基準」を安全衛生規程で明文化しており、交換サイクルを労働安全衛生委員会で管理している例もあります。

交換判断チェックリスト:

- 甲革に深い亀裂

- ソールの硬化・はく離

- 先芯の凹みや歪み

- かかとの摩耗5mm以上

- 中敷の変形

- 防水機能の喪失

- 静電性能の低下

- 踏抜き防止板の劣化

- 製造から5年以上経過

- 強い衝撃履歴あり

したがって、外観や履き心地の変化を感じたら、即座に交換を検討することが重要です。寿命を延ばすためには、使用後に靴内の湿気を抜き、ソールを乾拭きするなどの日常メンテナンスも有効です。靴底の汚れや油膜を放置すると滑りやすくなり、転倒災害のリスクも増すため、保守管理を日常的に行うことが労災防止の観点からも望まれます。

安全靴を履かないと労災はおりませんか?安全対策の重要性

労働災害時に「安全靴を履いていなかった場合に労災保険が適用されるか」という質問は非常に多いものですが、結論としては「安全靴を履いていなかったことのみを理由に、一律で不支給になることはない」とされています。

ただし、労災の認定においては「安全配慮義務」と「労働者側の過失」が総合的に評価されるため、安全靴の未着用が重大な過失とみなされた場合、給付の一部が減額される可能性がある点には注意が必要です。

厚生労働省が定める労働安全衛生規則第558条では、事業者に対して「労働者の作業環境に応じた保護具(安全靴等)の着用を義務づけること」と明記されています。

つまり、安全靴の着用は企業の管理責任の一部であり、事業者が適切に指導・支給・点検を行っているかが重要な判断基準になります。

一方、労働者自身が会社の指示を無視して安全靴を履かずに作業し、その結果として負傷した場合は、「自己の重大な過失」として労災給付の減額対象となる可能性があることを、労働基準監督署が示唆しています。

実際の労災事例では、安全靴の未着用が直接の原因と認定されたケースよりも、「適切な保護具の着用を指導しなかった管理側の責任」が問題とされた例の方が多いとされています。

したがって、企業はリスクアセスメントに基づき、作業区分ごとに適正な安全靴を指定・支給する義務があり、労働者はその指示に従う義務を負います。

安全靴の規格や仕様を誤ると、つまずきや滑り、足部の挟まれ事故などが起きやすく、実際の災害統計でも足部負傷の3〜4割は「不適切な靴の着用」に関連すると報告されています(出典:厚生労働省「職場のあんぜんサイト」)。

したがって、労災補償を確実に受けるためには、職場指定の安全靴を正しく着用し、異常や破損が生じた場合はすぐに報告・交換することが不可欠です。

企業も、着用指導を記録・文書化し、保護具の点検履歴を残しておくことで、労災時の責任所在を明確化できます。

安全靴は自己負担ですか?企業ルールと支給の実情

安全靴の費用負担は、法令上明確に一律規定されているわけではありません。

労働安全衛生規則は「保護具の使用」を義務づけていますが、「費用を誰が負担するか」までは定めていません。

そのため、実務上は就業規則や安全衛生規程、労使協定によって企業ごとに取り決められる形を取っています。

一般的には、以下の3パターンが存在します。

①企業が全額支給(支給後の所有権は会社)、②企業が一部補助(差額は個人負担)、③個人完全負担(支給なし)のいずれかです。厚生労働省は指針として、作業上必須の保護具(安全帽・安全靴・防塵マスク等)は「事業者の責任において準備・指示することが望ましい」としていますが、これも努力義務であり、罰則は設けられていません。

そのため、中小企業や派遣現場では「初回のみ支給、以後は自己負担」といった運用も多く見られます。

社会保険労務士の見解では、会社が安全靴を指定している場合は、会社が費用負担するのが望ましい運用とされています。

理由は、保護具の指定は「安全配慮義務」の延長線上にあるためであり、着用義務と負担義務を労働者だけに課すのは不合理であると解釈されるためです。

一方で、自由選択制の職場や、デザイン・ブランドを個人で選ぶ場合には、個人負担が合理的とされます。

確認のポイント:

- ①就業規則の「保護具支給」条項

- ②安全衛生規程の費用項目

- ③労使協定での取り決め

- ④派遣・請負契約書での安全装備項目

- ⑤領収書精算の有無。

これらを確認すれば、費用負担の根拠が明確になります

また、近年ではSDGsやESG経営の観点から、企業が安全靴のリサイクル・再利用プロジェクトを推進する例も増えており、社員全員への定期支給を環境施策と結びつけているケースもあります。安全靴の耐用年数・交換基準・支給ルールを体系化し、年度ごとに更新・再支給を実施することが、安全文化の定着と災害防止の両面で効果的といえます。

安全靴どこで買える?実店舗とネット購入のまとめ

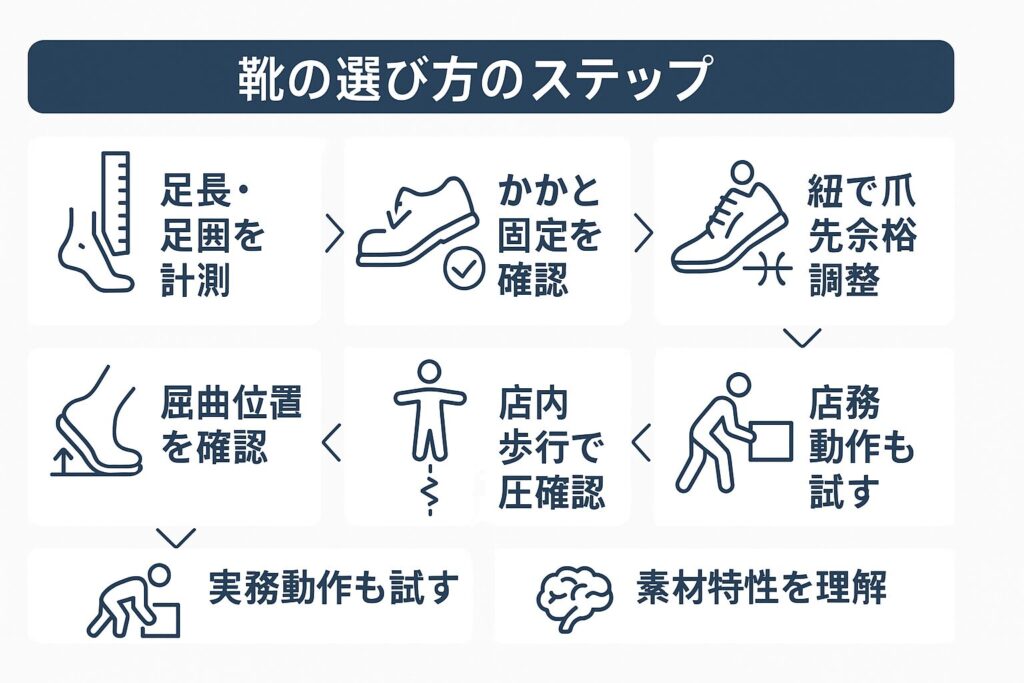

安全靴は用途・予算・サイズ感・使用頻度によって最適な購入場所が異なります。最初に強調しておきたいのは、「初回は必ず実店舗で試着」することの重要性です。安全靴はスニーカーや革靴とは異なり、先芯(鋼製・樹脂製)によってつま先の形状が変わり、甲高や足幅(ワイズ)との相性が合わないと、足先の痺れや疲労、最悪の場合は血行障害を起こすことがあります。そのため、初めて購入する際はワークマン・ミドリ安全・シモン・ホームセンター(コーナンPRO、カインズPROなど)といった実店舗でのフィッティングが推奨されます。店頭では専門スタッフによる用途別の提案や、試着による屈曲点(母趾球の位置)チェックも可能です。

一方、二足目以降の購入ではオンラインショップの利便性が非常に高いといえます。メーカー公式通販(例:ミドリ安全公式通販、シモン公式サイト)や、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなどのECモールでは、JIS T8101やJSAA適合マークの有無、重量、素材、通気性、防水性などをスペック比較しやすく、同一型番のレビューを多数参照できます。また、公式通販ではリニューアル前後のモデル比較が明示されている場合が多く、旧型の在庫処分品を安く購入するチャンスもあります。

| 購入方法 | メリット | デメリット | おすすめシーン |

|---|---|---|---|

| 実店舗(ワークマン・ホームセンター等) | 試着・サイズ確認・スタッフ相談が可能 | 在庫・デザインが限られる | 初回購入・サイズ不安がある場合 |

| メーカー公式通販 | 規格・型番・交換対応が明確で安心 | 価格がやや高め | 規格指定・職場用購入 |

| ECモール(Amazon・楽天等) | 価格比較・レビュー参照・ポイント利用 | 模倣品リスク・サイズ交換に手間 | リピート購入・コスパ重視 |

EC購入の際に注意したいのは、「規格表示のない商品」や「安全靴風スニーカー」と呼ばれる非認定商品です。外観は似ていますが、JISやJSAAの認証試験を通過していない場合、労災補償の対象外になるリスクがあります。また、レビュー評価を確認する際は「1か月で底がはがれた」「つま先が狭い」といった具体的なフィードバックを重視すると、失敗を防げます。メーカー純正品であっても、ECモールでは販売元が複数存在するため、公式販売店(「〇〇公式ストア」など)の表示を確認しましょう。

購入の最適化フロー:

①初回は実店舗で試着→②足型・ワイズ・型番を把握→③同型番をECでリピート購入→④交換インソールや靴紐も純正を選択→⑤季節ごとに通気・防水タイプを使い分け。

さらに、購入後のアフターサポートも重視すべきポイントです。ミドリ安全などの大手メーカーでは、JIS認証を維持するために定期的な自主検査を実施しており、品質保証書を同梱している製品もあります。こうしたブランドを選ぶことで、長期間にわたり安定した安全性能を維持できる可能性が高まります。また、法人・団体向けには「まとめ買い割引」や「安全靴支給管理システム」を提供しているメーカーもあり、企業側で従業員のサイズデータや交換履歴を一元管理できる仕組みも広がっています。

安全靴どこで買える?選び方と注意点まとめ

この章のポイント

- 安全靴の安いランキングは?コスパ重視の選び方

- 通気性の良い安全靴のランキングは?

- 疲れない安全靴のランキングは?

- 安全靴どこで買える?実店舗とネット購入のまとめ

安全靴の安いランキングは?コスパ重視の選び方

コストパフォーマンスを重視する際、単純に価格の安さだけで選ぶのは避けるべきです。

安全靴の価格は「規格適合の有無」「素材」「耐久性能」「メーカー保証」の4つの要素で構成されており、格安モデルではこれらの一部が簡略化されている場合があります。例えば、JIS規格適合品は必ず国家基準に沿った耐圧迫・耐衝撃試験をクリアしていますが、非適合モデルはデザイン重視で安全性が未検証なこともあります。

価格帯の目安としては、入門モデル(〜7,000円前後)は合成皮革や樹脂先芯を採用し、軽作業に適しています。

中位帯(7,000〜12,000円)は耐油ソール・通気メッシュ・軽量樹脂芯などを搭載し、倉庫や運搬業務など汎用性が高いクラス。上位帯(12,000円以上)は防水本革やJIS S種対応で、建設・製造・溶接などの重作業向けです。

特に国内メーカーでは、価格と品質のバランスが取れているのがこの中位帯であり、コスパ重視の実務者から高評価を得ています。

| 価格帯 | 主な特徴 | 代表的な購入先 |

|---|---|---|

| 〜7,000円 | 軽作業用、合成皮革中心、樹脂芯 | ホームセンター、ワークマン |

| 7,000〜12,000円 | 中作業対応、防滑・通気仕様 | メーカー公式通販、楽天市場 |

| 12,000円以上 | JIS S種、防水・耐熱・本革 | 専門店、法人契約ルート |

また、ECモールでは「安いランキング」や「セール特集」が頻繁に更新されますが、これらは在庫状況・季節・キャンペーンに左右されます。

そのため、ランキングを参考にする際は、掲載日の確認と「型番検索」で仕様を照合することが不可欠です。特にYahoo!ショッピングなどでは、同一モデルの旧型が値下げされていることもあり、レビューで製造年やロットの違いを確認するのが安全です。

コスパを最大化するには、「同一モデルを長期間リピート」することが有効です。足型に合うモデルが見つかったら、それを定期購入サイクル化することで、サイズ・履き心地・作業適性が常に安定し、結果的に靴ずれや買い替えミスのリスクが減ります。

通気性の良い安全靴のランキングは?

夏場の作業現場では、足の蒸れや汗による不快感、臭気の発生が大きな問題となります。これを防ぐために重要なのが「通気構造」です。

通気性の高い安全靴は、メッシュアッパー・パンチングレザー・透湿防水膜(例:GORE-TEX相当素材)などを採用し、靴内の湿気を外部へ逃がす構造を持っています。

一方で、通気性を高めると防水性・耐切創性が低下するため、現場条件とのバランスが求められます。

素材別の特徴を見てみると、メッシュ系アッパーは軽量で涼しい反面、粉塵や火花の多い現場には不向きです。人工皮革+通気穴構造は強度と通気の中間を取れる設計で、屋内作業や物流倉庫で最も採用例が多いタイプです。

また、内部裏地にクールマックスや透湿ニットを使ったモデルも増えており、汗を吸収・蒸散させながら乾きやすい構造が評価されています。

- 選定の実務基準:

①作業環境の温度

②粉塵や水濡れの有無

③アッパー素材の透湿性

④通気孔位置(側面・甲部)

⑤インソールの吸湿性能

⑥靴下素材(綿より吸汗速乾の合繊)

⑦メンテナンス性(丸洗い可否)

メーカー別では、シモンの「SSシリーズ」やミドリ安全の「G3550シリーズ」、アシックスの「ウィンジョブシリーズ(通気仕様)」などが代表格として挙げられます。

これらは通気と保護性能の両立を重視した設計であり、熱気や湿度の高い工場・倉庫などで広く採用されています。なお、真夏の屋外作業では通気性よりも「放熱性」「反射色」「速乾インソール」が有効な場合もあり、靴の色(黒より白・グレー)や反射素材の有無も快適性に影響します。

快適さを維持するには、靴そのものだけでなく、インソールや靴下を通気設計のものに合わせるのが効果的です。

足裏の汗を吸収して再放出する「吸放湿インソール」や「抗菌防臭加工」素材を併用することで、蒸れや臭いを大幅に抑制できます。季節ごとに通気性モデルと防水モデルをローテーションすることで、耐用年数も長く保てます。

疲れない安全靴のランキングは?

長時間の立ち仕事や歩行で疲れにくい安全靴を見極めるには、単一の指標ではなく複数の物理要素を束ねて評価するのが有効です。

鍵となるのは、片足重量、前後重心バランス、ミッドソールの圧縮残留率(潰れにくさ)、反発弾性、アウトソールの屈曲位置、ヒールカップの剛性、インソールのアーチ支持、さらにワイズ適合と甲の高さへの追随性です。

たとえば、軽量モデルでもミッドソールのへたりが早いと底付きが発生し、足底圧が局所集中して疲れや痛みにつながります。逆にやや重くても、屈曲点が母趾球直前に来て推進のリズムが合えば、歩行効率は高まり疲労感は小さくなります。

床材が硬い工場や倉庫では、踵着地からのロールオフ時に十分なエネルギーリターンが得られるフォーム構造が有利で、階段昇降や屈伸が多い現場では前足部の屈曲自由度と甲の可動域が重要です。

フィットの最適化も外せません。

ワイズが狭いと前足部の横圧が上がり、神経や血流への干渉で疲労が増します。

広すぎれば靴内で足が遊び、摩擦とブレが増えてふくらはぎの負担が増加します。

紐の通し方も効きます。踵浮きが出る場合はランナーズループ(最上段の穴で輪を作り逆通し)で踵を固定、甲の圧迫が強い場合は中央アイレットを飛ばすスキップレーシング、前足部の締め込みを強めたい場合は下段だけクロスを増やすといった微調整が行えます。

インソールは硬度の異なる多層構造(踵は減衝、土踏まずは支持、前足部は反発)を選ぶとバランスが取りやすく、静電気帯電防止靴では導電性能に影響しない純正互換を前提にします。

靴下は綿100%より吸汗拡散性と乾きの速い合繊系が有利で、つま先や踵のパイル補強は局所圧分散に寄与します。

評価手順はシンプルに落とし込めます。

①サイズ計測(足長・足囲)。

②試着で踵をトントンしヒールロックを確認。

③紐を締めて爪先クリアランス5〜10mmを確保。

④屈曲テストで折れ目が母趾球直前に来るか。

⑤片足ジャンプで前後重心の収まりを確認。

⑥20分の店内歩行でかかと・母趾球・第5中足骨基部の局所圧をセルフチェック。

これに加え、実務での動作(屈伸、荷上げ、台車押し、階段昇降)を想定して数分ずつ試すと、短時間でも違いが浮き彫りになります。フォームの復元が速いモデルはテンポよく歩いても沈み込みが蓄積しにくく、逆に粘性が強いモデルは立ち作業の微振動を吸収しやすいなど、用途で“正解”が変わる点も押さえたいところです。

疲れにくさの実務チェック:屈曲点=母趾球直前/踵浮きゼロ/前足部の左右ブレ最小/ミッドソールは柔らかすぎず反発あり/片足重量は装備要件と歩行距離で最適化/インソールは弓状支持と踵カップの一体感を重視

最後に運用の工夫です。連日使用ではフォーム疲労が蓄積するため、同型を二足ローテーションし、インソールは48時間以上乾燥させるとヘタりが遅くなります。

用途別にクッション寄りモデル(長距離歩行日)と安定寄りモデル(荷上げ・屈伸日)を使い分けるのも有効です。

評価サイトのランキングは入り口として便利ですが、最終判断は足型と現場動作に対する“再現性”で行うのが失敗の少ない選び方です。

安全靴どこで買える?実店舗とネット購入のまとめ

ここがポイント

- 初回は実店舗で足長と足囲を計測し屈曲点を確認

- 規格はJISかJSAAかを用途と職場規程で選定

- 片足重量と前後重心の収まりを試着で把握

- ワイズ適合と踵のロック感は疲労低減に直結

- インソールは純正互換で弓状支持と復元性を重視

- 通気性は素材と構造を環境の粉塵水濡れで調整

- 防水や耐熱など特化性能は現場リスクで判断

- 同型を二足ローテで使用しフォーム疲労を分散

- ECでは型番と規格表示を照合し販売元を確認

- ランキングは在庫と季節で変動するため参考程度

- 交換基準は外観劣化や先芯衝撃履歴で判断

- 費用負担は就業規則や安全衛生規程で確認

- 労災対策として指定規格の着用と記録が有効

- 二足目以降はEC活用で価格と在庫を最適化

- 安全靴どこで買えるかは目的とサイズで決める

コメント