「建設コンサルタントはきつい」「やめとけ」という声を耳にすることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?たしかに建設コンサルタントの仕事は専門的で難易度が高く、離職率が高い企業もあります。

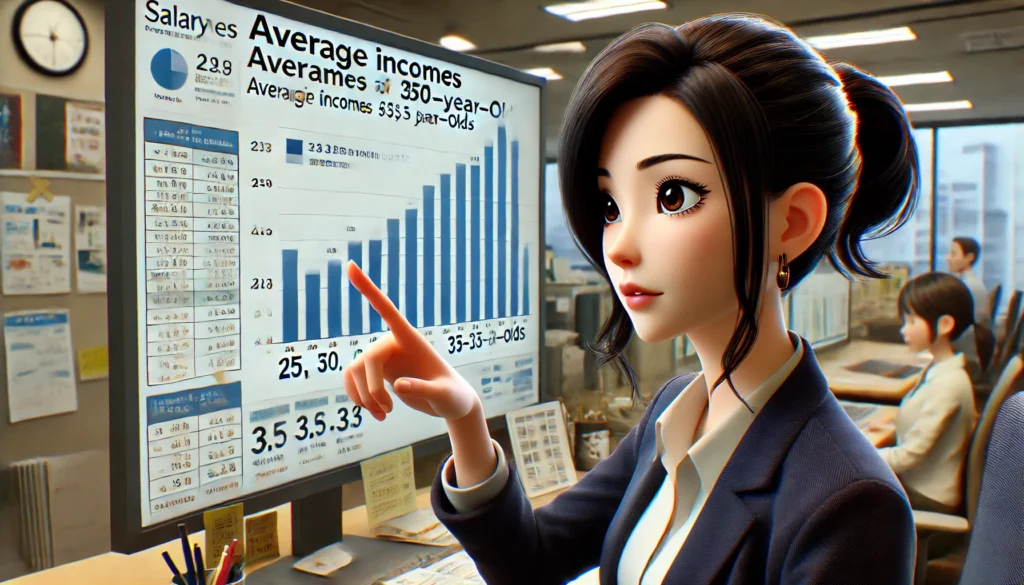

一方で、25歳、30歳、35歳の平均年収は他業界と比較しても高水準で、20代や30代のうちから安定した年収を得ている人も少なくありません。

また、「忙しくて結婚できない」などのマイナスな評判もあるものの、働き方改革を進める優良企業ではプライベートと仕事を両立しやすい環境が整ってきています。

本記事では、「建設コンサルの日本最大手はどこ?」という疑問に答えるとともに、建設コンサルタントが本当になくなる職業なのか、向いている人・向いてる人の特徴も解説していきます。

読みたいところへジャンプできるよ!

こんなことがわかるように記事を用意しました!

\第二新卒・既卒・フリーター向け|20代向け転職エージェント/

建設コンサルタントがきついと感じる理由は?

- 離職率が高いって本当?

- 「やめとけ」と言われる原因

- 難易度が高く負担が重い

- 結婚できないほど忙しい?

- 建設コンサルタントで働く女性の割合は?

- 転勤や残業の多さの実態

離職率が高いって本当?

建設コンサルタントは離職率が高い業界だとよく言われますが、実際には会社によってかなり違いがあります。確かに、仕事の内容や勤務環境によって離職率が高くなる企業があるのは事実です。

ただし、業界全体を見渡すと、安定した待遇や労働環境が整った企業では離職率はそれほど高くありません。

多くの離職者が出る理由は、主に繁忙期における長時間労働やプレッシャーの強さ、さらに仕事の内容が複雑で難しいためと考えられています。

例えば、年度末には公共事業関連の仕事が一気に集中するため、残業が連日続いたり休日出勤が必要になったりします。

このような状況が長く続けば、身体的にも精神的にも大きな負担がかかるため、転職を考える人も少なくありません。

ただ、このような状況が業界全体に共通しているわけではなく、福利厚生や残業管理を徹底している企業もあります。そうした企業では離職率は比較的低く、社員も長く勤務している傾向にあります。

そのため、離職率が高いかどうかはあくまで企業ごとに異なるため、建設コンサルタント業界を一括りにして判断しないよう注意が必要です。

「やめとけ」と言われる原因

建設コンサルタントが「やめとけ」と言われるのは、主に残業の多さや精神的プレッシャーの強さが原因となっています。

特に仕事の性質上、税金が使われる公共事業に携わることが多いため、小さなミスが大きな問題につながる可能性があります。

これは常に高い緊張感を保ちながら業務を進める必要があり、人によってはかなりのストレスになるでしょう。

また、会社によっては転勤が頻繁にあるため、家族やプライベートの生活に影響が出ることもあります。

例えば、一つの仕事が完了すると、次の仕事のために遠方への転勤を命じられるケースがあります。こうした状況が続けば、家庭生活の安定を重視する人には耐えられないでしょう。

ただし、全ての建設コンサルタントがこのような状況に置かれるわけではありません。

実際には地域密着型の企業や、働き方改革が進んでいる企業では転勤が少なく、プライベートの時間も確保しやすい環境になっています。

「やめとけ」という言葉は、一部の企業の労働環境が厳しいことから広まったものであり、業界全体の問題ではない点に注意が必要です。

難易度が高く負担が重い

建設コンサルタントの業務は専門的で難易度が高いため、人によっては負担が重く感じられるかもしれません。

設計や調査、施工管理など業務の範囲が非常に広く、専門知識だけでなく関連法規や基準を常に学び続ける必要があります。

特に入社して間もない頃は覚えることが非常に多いため、慣れるまでの期間がきついと感じることがあります。

例えば、ある仕事では環境への配慮が重要であり、別の仕事では防災の観点が重視されることもあります。

このように、毎回異なる専門分野や規制への対応が求められるため、日々学習し続けなければ仕事についていくことが難しくなります。

ただし、この難易度の高さがやりがいにつながる面もあります。継続的に新しい知識を学びながら自分の専門性を高め、社会に貢献しているという実感を得ることができるからです。

つまり、建設コンサルタントの難易度が高いということは事実ですが、それが負担になるかどうかは働く人の姿勢や企業のサポート体制に大きく左右されます。

結婚できないほど忙しい?

「建設コンサルタントの仕事が忙しく、結婚できない」という話を耳にするかもしれませんが、実際にはそこまで極端なケースは稀です。

確かに一部の企業では残業が多く、休日出勤も頻繁に発生するため、プライベートな時間が取りづらくなることもあります。

ただし、業界全体として見ると、その忙しさは企業や担当する仕事によって大きく異なります。

例えば、公共インフラ工事を扱う企業の場合、年度末に納期が集中する傾向があります。この時期は深夜残業や休日勤務が増えるため、一時的にプライベートな時間が削られることも少なくありません。実際、この期間に結婚式や家族との大事なイベントを延期せざるを得ない場合もあります。

一方、最近では働き方改革が進み、残業時間や休日出勤の削減を目指している企業も多く存在します。フレックスタイム制やリモートワーク制度の導入によって、結婚や家庭生活を両立させることが十分可能な企業もあります。建設コンサルタントとして働きながら結婚し、家庭を築いている人も実際には多数存在しています。このため、単純に「結婚できないほど忙しい」と決めつけるのではなく、会社選びの際に実態をよく確認することが重要です。

転勤や残業の多さの実態

建設コンサルタント業界における女性の割合は、現在も他業界に比べるとやや低めであることが現状です。主に土木・建築関連分野を専門とすることから、伝統的に男性が多い業界ではあります。

ただ、近年では女性の活躍を推進する動きが高まりつつあり、徐々に女性の比率は増えてきています。

実際に、近年の採用傾向として、男女を問わず専門的なスキルや資格を持った人材を積極的に採用する企業が増えています。例えば、「技術士」や「RCCM」などの資格を取得した女性の技術者が設計や企画、仕事管理の中心的な役割を担っているケースも多く見られるようになりました。

また、女性の働きやすい職場環境を整備するために、産休や育休制度の充実、時短勤務の導入、リモートワークなど柔軟な働き方を取り入れる企業も増加しています。

これにより、子育てをしながら長期的にキャリアを積んでいる女性社員も増えているのが現状です。ただし、全ての企業が同様の環境整備を進めているわけではありません。

そのため、女性が建設コンサルタントを目指す際は、女性社員の働きやすさに配慮された企業をしっかり選ぶことが大切になります。

建設コンサルタントはきついとは限らない理由

- 20代・30代の年収はどのくらい?

- 25歳・30歳・35歳の平均年収をチェック

- 日本最大手はどこ?待遇比較

- 優良企業を選べば問題なし

- 向いている人と向いてる人の特徴

- 将来なくなる可能性は低い

20代・30代の年収はどのくらい?

建設コンサルタントの20代から30代の年収は、比較的高水準で安定している業界だと言えます。これは、専門知識や技術力が求められる業務内容であるため、若手であっても一定以上の収入が確保されているためです。20代のうちは、主に業務の基本を覚える期間として扱われるため、年収はおおよそ350万円〜500万円ほどが一般的な水準となっています。例えば、新卒で入社した場合の初任給が月収22万円〜25万円程度で、残業代やボーナスを含めると350万円前後になるケースが多く見られます。

30代になると、経験が積み重なり、資格取得などによって年収が大きく上昇する傾向があります。具体的には、30代前半では年収500万円〜600万円程度、30代後半では600万円〜750万円程度と、他業界の同年代よりもやや高めに推移します。また、この年代から主任や仕事のリーダーなどの役職を任されることも多くなり、そのぶん責任が増える一方で年収もアップします。

ただ、これらの年収は企業の規模や地域、個人の能力・資格の有無によって異なります。特に、大手企業や都市部で勤務する場合はより高い水準になる傾向があるため、安定した高収入を目指す場合は勤務先選びが重要です。

25歳・30歳・35歳の平均年収をチェック

建設コンサルタントにおける25歳・30歳・35歳の具体的な平均年収を見ていきましょう。

まず25歳前後では、年収はおよそ350万円〜450万円が平均的な水準です。この年齢層はまだキャリアの初期段階であるため、業務経験や資格取得に取り組みながら収入が徐々に上がる段階と言えます。

具体的には、月収ベースで25万円前後であり、残業手当やボーナスによって年収が上がる仕組みです。

30歳になると、一般的には450万円〜550万円ほどの年収となります。この年代では、業務に慣れ、資格取得も進み、中堅技術者として仕事を任されるケースが増えます。

また、技術士やRCCMなどの専門資格を取得することで、給与が大幅に上がることも珍しくありません。

さらに35歳前後では、平均年収が600万円〜750万円ほどまで上がるケースが多くなります。

この年齢になると、主任クラスや仕事リーダーとして活躍する場面が増え、責任が重くなる分、年収が大きく増加する傾向があります。

また、企業によっては管理職やチームリーダーへの昇進が見えてくる時期でもあり、これらの役職がつくことで年収がさらに高まる場合があります。

いずれにしても、建設コンサルタント業界は年齢と経験に応じて着実に年収が上がっていく傾向があり、スキルアップと資格取得によってさらに収入を増やすことが可能な業界です。ただし、企業規模や地域によって差があるため、自分が望む収入を得るためには慎重に企業選びをすることが大切です。

日本最大手はどこ?待遇比較

建設コンサルタント業界で日本最大手とされる企業は、日本工営やパシフィックコンサルタンツ、建設技術研究所、オリエンタルコンサルタンツなどが挙げられます。これらの企業はいずれも国内外の大規模プロジェクトを数多く手掛けており、業界内でも抜群の知名度を誇っています。特に日本工営は業界最大手として有名であり、国内インフラだけでなく海外の公共インフラプロジェクトにも積極的に参画しています。

待遇面を比較すると、大手企業の多くは給与水準が高く、福利厚生が充実しているという特徴があります。例えば、日本工営では30代の平均年収が700万円~850万円前後と高めに推移しており、資格取得の支援制度や家賃補助、退職金制度などの福利厚生も整っています。また、パシフィックコンサルタンツや建設技術研究所も同様に給与水準は高く、働き方改革にも積極的に取り組んでいるため、長時間労働の削減やテレワーク導入が進んでいます。

ただ、大手企業は全国転勤が頻繁に発生することもあるため、家庭を持つ人や地域に定着したい人にとっては負担に感じる場合もあるでしょう。一方、中堅企業や地方特化型企業では、年収や福利厚生がやや低めになることもありますが、そのぶん転勤が少なく、働きやすさという面では勝るケースもあります。そのため、自分に合った企業を選ぶには、待遇面だけでなく自分のライフスタイルや将来の希望をよく考えて検討することが重要です。

優良企業を選べば問題なし

建設コンサルタント業界は「きつい」「激務」などのイメージが強いですが、実際には優良企業を選べば働きやすい環境でキャリアを積むことができます。ここでいう優良企業とは、労働環境や待遇、研修制度などが整った企業を指します。こうした企業は従業員の健康管理やワークライフバランスにも配慮しているため、社員の定着率も高い傾向があります。

例えば、働き方改革が進んだ企業では、フレックスタイム制度や在宅勤務を導入し、業務の効率化に成功しています。このような企業では繁忙期であっても残業時間が短縮され、無理なく働き続けることが可能です。また、技術士やRCCMなどの資格取得支援制度が充実している企業もあり、こうした企業で働くと業務スキルを効率的に高めることができます。

一方で、会社選びに失敗すると、残業や休日出勤が多くなり、心身の負担が大きくなる可能性があります。そのため、入社前にしっかり企業研究を行い、社員の口コミや実際の勤務状況などを確認しておくことが大切です。特に転職サイトやエージェントを利用すると、企業ごとの実情や具体的な労働環境を詳しく知ることができるため、自分に合った優良企業を選びやすくなります。

このように、建設コンサルタントとして長く安定して働くためには、企業選びが非常に重要です。待遇や働き方だけでなく、自分の求めるキャリアや将来性を考え、慎重に企業を選ぶことが問題解決の第一歩になります。

向いている人と向いてる人の特徴

建設コンサルタントには、明確に向いている人の特徴があります。まず、専門的な知識を継続的に学ぶ意欲が高い人です。建設コンサルタントの仕事は多岐にわたり、土木設計や都市計画、環境調査、施工管理など、さまざまな分野の専門知識が必要になります。また、業務ごとに求められる知識が異なるため、常に新しい情報を取り入れ、学び続ける必要があります。こうした状況を楽しみ、学ぶこと自体に喜びを感じるタイプの人は、この仕事に適しています。

次に、コミュニケーション能力が高く、チームワークを重視できる人です。建設コンサルタントは多くの関係者と協力しながら仕事を進めます。具体的には、クライアントである行政機関や民間企業、実際に工事を担当するゼネコンや施工会社など、多様な関係者との調整が必要です。例えば、大規模な公共事業では利害関係の異なる人々との交渉や調整が頻繁に発生するため、周囲と円滑にコミュニケーションを取れる能力が重要です。

一方で、あまり向いていないタイプとしては、変化への対応力が低い人やプレッシャーに弱い人が挙げられます。建設コンサルタントの業務は、災害対応や急な仕事内容の変更など、予測不能な状況が頻繁に発生します。こうした場面に柔軟に対応できないと、ストレスを抱えやすくなります。また、公共事業では予算や納期に厳しく、プレッシャーのかかる場面も多いため、緊張感に耐えられない人は負担を感じやすいでしょう。

こうして見ると、建設コンサルタントに向いているのは、自分の専門性を高めることに喜びを感じ、チームとして円滑に仕事を進められる人だと言えます。

将来なくなる可能性は低い

建設コンサルタントの仕事が将来的になくなる可能性は極めて低いです。

その理由は、建設コンサルタントが人々の生活に不可欠な社会インフラを支える仕事だからです。

具体的には、道路や橋梁、ダム、トンネル、上下水道など、私たちが普段当たり前に利用している公共施設の設計や管理に携わっています。

これらのインフラは人間が生活する限り常に維持・更新が求められるものであり、その需要は今後も絶えることはありません。

さらに、近年では自然災害への対策として、全国的にインフラ整備や強化が進められています。政府が推進する「国土強靭化計画」では、道路網や防災設備の強化などに巨額の予算が割かれており、この分野で建設コンサルタントの役割は一層重要になっています。

例えば、災害に強い街づくりや防災対策の計画立案には、専門的な知識を持つ建設コンサルタントの助言が不可欠です。

また、建設業界においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)やIoT(モノのインターネット化)が進み、最新技術を活用した業務効率化が求められています。この流れの中で、最新の技術やデータ分析能力を持つ建設コンサルタントは今後も需要が高まるでしょう。

例えば、ドローンを使った測量やAIを活用した設計、ビッグデータを活用した予測・分析など、先端技術を扱える建設コンサルタントがさらに活躍する可能性があります。

こうした背景から、将来的にも建設コンサルタントは社会的に不可欠な仕事として安定した需要が見込まれており、職業としての将来性は高いと言えます。ただし、技術革新に適応できる能力を身につけておくことが、今後も活躍し続ける上で重要になるでしょう。

建設コンサルタントがきついと言われる理由のまとめ

- 残業や休日出勤が多い企業も存在する

- 年度末の繁忙期に業務が集中する傾向がある

- 仕事ごとに転勤が頻繁にある場合もある

- 高いプレッシャーの中で仕事を進める必要がある

- 税金が絡む公共事業ではミスが許されない

- 業務が多岐にわたり難易度が高い

- 覚えるべき専門知識が膨大で継続的な学習が必要

- 福利厚生や労働環境が企業により大きく異なる

- 忙しすぎてプライベートの時間が取りにくい場合がある

- 家庭生活が安定しづらくなるリスクがある

- 若手の離職率が高い企業も一部存在する

- 入社直後は業務の負担感が特に強い

- 女性の割合が少なく、職場環境の整備に差がある

- 繁忙期はイベントや結婚式の延期を迫られることもある

- ストレス耐性や柔軟な対応力が求められる仕事である

「いきなり転職するのは不安…」と感じる方も、面談だけならリスクゼロ!

まずは話を聞いてみることから始めてみてください。

✅ 今すぐ【Re就活エージェント】の詳細を見る

コメント

コメント一覧 (2件)

[…] […]

[…] 建設コンサルタントはきつい?離職率や年収から見る業界事情 […]